Données sur l'eau

L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.

-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"

-

02/03/2022

- www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr

Le Portail d’information publique sur l’assainissement collectif est un site du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). Le nouveau site a amélioré sa lisibilité et son ergonomie. Les améliorations se concentrent particulièrement sur la donnée.

Il met à disposition les dernières données collectées dans le cadre du suivi des mises en conformité des ouvrages d’assainissement (équipement et performances) mais également :

- Des informations détaillées des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement du territoire métropolitain et des départements d’outre-mer, ainsi que leurs niveaux de conformité au regard de la directive « Eaux Résiduaires Urbaines » ;

- Les informations et références documentaires relatives à la gestion des eaux pluviales urbaines ;

- Le recueil des textes réglementaires de l’assainissement communal (collectif, pluvial, non-collectif) ;

- Les services proposés par le portail (export de toutes les données, documents "types", suite logicielle …).

Comment consulter et voir les nouvelles améliorations ?Les nouvelles améliorations sont les suivantes :

- La révision des cartes dynamiques des stations de traitement des eaux usées ajoute une couche : les stations de traitement des eaux usées par agglomération d'assainissement (au sens de la DERU : Directive Eaux Résiduaires Urbaines ). Cette carte est accessible dans le menu « Data Explorer ».

- Ajout de statistiques sur les stations de traitement des eaux usées avec tableau de suivi et graphique : ces fiches sont accessibles dans le menu « Statistiques » . A titre d’exemples on peut consulter pour les données 2020 : -Les Stations d’épuration des eaux usées (STEU) >=2000 EH (capacité nominale) ; -Les STEU < 2000 EH (capacité nominale)

- Dans le menu : « Rechercher avec le bouton Loupe », on peut consulter et rechercher : La liste des stations et leur fiches détaillées ; ou Une nouvelle carte des dynamiques des données environnementales (cours d'eau, zones sensibles, masses d'eau, et autres données environnementales). Cette carte est accessible dans le menu « rechercher » et « carte interactive des données environnementales ».

- L’export des données via une sélection multicritères.Pour en savoir plus :

Consulter le nouveau site sur l'assainissement communal

Consulter le site du MTES pour des informations générales sur l'assainissement

Voir l'actualité sur le site eaufrance

Mots-clés:Donnée et système d'information, Assainissement, Cartographie -

01/03/2022

- inpn.mnhn.fr

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), communique le 1 mars 2022, sur la diffusion des données françaises au niveau international dans le GBIF avec l’apport de plus de 10 millions de nouvelles occurrences compilées par l’INPN. En versant ces données (bilan 2021), le nombre total de données françaises dans le GBIF est porté à plus de 82 millions (répartis dans 4 442 jeux de données). La France devient ainsi le troisième pays contributeur du réseau GBIF, en termes de données publiées, et PatriNat (gestionnaire de l’INPN) le deuxième contributeur mondial en nombre de jeux de données d’occurrences d’espèces.

Qu’est-ce que le GBIF ?

Pour rappel, le GBIF (Global Biodiversity Information Facility) est le système mondial d’information sur la biodiversité. C’est un réseau international et une infrastructure de données financés par les gouvernements du monde, visant à fournir à quiconque, n'importe où, un accès ouvert et gratuit aux données de la biodiversité.

Qui collecte les données françaises ?

Les données proviennent de sources variées sur tout le territoire français métropolitain et ultra-marin : associations naturalistes et sociétés savantes, conservatoires botaniques, experts ou encore programmes de sciences citoyennes et participatives.

Le GBIF France, en association avec L’INPN-PatriNat assurent l’agrégation des données, au niveau national dans le cadre du Système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel (SINP).Pour en savoir plus

Consulter la page du diffuseur Patrinat sur Gbif.org

Consulter la répartition des données transmises sur le portail du GBIF ©

Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Politique publique -

22/02/2022

- www.gesteau.fr

Depuis 2017*, l’Office International de l’Eau (OiEau) propose une infographie sur le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). Elle est actualisée chaque année, la version 2022 est en ligne. Cette infographie "Le SAGE, un outil de gestion locale de l’eau", donne un aperçu de la situation des SAGE au niveau national.

Pour rappel, le SAGE, institué par la loi sur l'eau de 1992, vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

À travers des graphiques et des chiffres clés actualisés (données au 1er janvier 2022), l’infographie présente notamment l'évolution du nombre de SAGE par état d'avancement : 82% des SAGE sont en phase de mise en œuvre (dont révision) contre 37% en 2012. Une carte illustre l’évolution en hausse des SAGE en France : 54% de la France est couverte par les périmètres des SAGE.*L’infographie est réalisée par l'OiEau, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB) et l’appui du Ministère de la Transition écologique. Elle existe depuis 2017, en versions française et anglaise et depuis 2019, en version espagnole également.

Quelques chiffres-clés en lien avec l’infographie :

- 193 : le nombre de SAGE recensés en France (données janvier 2022)

- 50 : le nombre moyen de personnes de la Commission locale de l’eau (CLE) qui pilote l’élaboration et la mise en œuvre d’un SAGE

Pour en savoir plus :

Télécharger l’infographie de 2022 publiée le 15/02/2022

Consulter les chiffres clés des SAGE

Consulter la carte de situation interactive des SAGE

Consulter la page Qu'est-ce qu'un SAGE ? | Gest'eau (gesteau.fr)Mots-clés:Données et Système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Planification, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, SAGE -

16/02/2022

- www.inrae.fr

Contexte : Pollution des rivières par les médicaments

L’Université d'York (Royaume-Uni) a lancé en 2018, avec 86 autres institutions à travers le monde, une vaste étude internationale, à laquelle a participé l’INRAE, pour analyser les échantillons de 258 rivières dans 104 pays sur les cinq continents. L'étude a intégré de grands fleuves tels que l'Amazone, le Mississipi, ou le Mékong.

Quel est le constat de cette étude mondiale ?

L'analyse des échantillons a porté sur 61 substances médicamenteuses parmi les plus couramment utilisées : antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires, antihistaminiques/ antidiabétiques/ antidépresseurs/ stimulants (comme la caféine)... Au cours de l'étude, 1052 échantillons ont été prélevés à travers le globe selon un même protocole. Les concentrations en substances médicamenteuses ont été mesurées par un même laboratoire pour analyser le degré de contamination des cours d'eau. L'échelle de l'étude permet une vision globale de cette contamination présente dans les cours d'eau analysés de tous les continents, même si variable en concentration et en fréquence.

Quels sont les résultats ?

Les résultats, publiés le 14 février 2022 dans PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), montrent que toutes les rivières étudiées sont contaminées par des résidus médicamenteux :

- Un quart des sites échantillonnés présentent des niveaux de pollution potentiellement dangereux pour la biodiversité aquatique (poissons, crustacés, microorganismes, flore...).

- Le degré de pollution des cours d'eau est corrélé aux conditions socio-économiques du pays : les sites les plus contaminés étant ceux des pays à faible revenus (qui n’ont pas (ou peu) de système de traitement des eaux usées domestiques, ou issues des industries pharmaceutiques.

En résumé, quelques chiffres-clés :

-258 rivières dans 104 pays sur les cinq continents ;

-Une équipe internationale : L’Université d'York (Royaume-Uni), avec 86 autres institutions dont l’INRAE ;

-1052 échantillons ont été prélevés avec le même protocole

-Toutes les rivières analysées sont polluées par les médicamentsPour aller plus loin

Consulter l'article publié PNAS (Proceedings of the National Academy of SciencesMots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Substance et polluant, Qualité de la ressource -

11/02/2022

- www.eaurmc.fr

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a accompagné 4 097 projets portés par les collectivités, entreprises, agriculteurs et associations pour améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques, en Rhône-Méditerranée et Corse. Elle a financé ces projets à hauteur de 478,2 millions d'euros.

Comment sont réparties les aides accordées par l'agence de l'eau ?

60 % des aides (285,8 M€) sont attribués à des opérations d’amélioration de l’assainissement et de l’eau potable portées par les collectivités dont 159 M€ pour réduire les rejets de pollution domestique et 126,8 M€ octroyés à l’eau potable.

40% des aides sont distribués pour financer d’autres opérations :

-20 % (96,2 M€) sont alloués à la restauration des milieux aquatiques ;

-8 % (37,6 M€) sont consacrés à la gestion quantitative de la ressource en eau ;

-5,5 % (25,9 M€) contribuent à réduire les pollutions agricoles ;

-3,5 % (16,5 M€) visent la réduction des pollutions industrielles ;

Enfin 3 % des aides (16,2 M€) sont attribués aux actions d’amélioration des connaissances et de communication et à la solidarité internationale.Pour aller plus loin :

Télécharger le communiqué au format pdf : Infographie - Bassins RMC - aides - bilan 2021

Télécharger le communiqué au format pdf : Aides 2021 - Corse

Télécharger le communiqué : Infographie -par région - aides - bilan 2021

Consulter le 11e programme "Sauvons l'eau !" de l'Agence de l'eauMots-clés:Eau potable et assainissement, Financement, Restauration, Substance et polluant, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, Usage, Agriculture, Industrie, Agence de l'Eau, Données financières -

09/02/2022

- inpn.mnhn.fr

Le réseau Natura 2000 : Qu’est-ce que c’est ?

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen, constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces floristiques et faunistique et des milieux naturels qu’ils abritent. Son objectif est de les préserver tout en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour.

Ce réseau abrite environ 230 types d’habitats naturels et près de 1200 espèces animales et végétales, reconnus comme d’intérêt communautaire et qui justifient la désignation de sites par les États membres au titre des directives « Habitats » (1992) et « Oiseaux » (1979). Chaque pays établit son propre mode de désignation et de gestion des sites.Quelle est la contribution française au réseau Natura 2000 ?

Le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) assure le suivi technique et scientifique des sites pour maintenir le bon état de conservation des habitats et des espèces. Le réseau français abrite au titre des directives « Habitats (DH) et « Oiseaux (DO) » :

-131 habitats (annexe I de la DH), soit 57% des habitats d’intérêt communautaire ;

-159 espèces (annexe II de la DH), soit 17% des espèces d’intérêt communautaire ;

-123 espèces (annexe I de la DO), soit 63% des oiseaux visés à l’annexe I.

Ces listes sont actualisées et mises à jour en fonction de l’évolution des connaissances sur le territoire métropolitain terrestre et marin.

Comment accéder aux données Natura 2000 au niveau national ?

L’ensemble des données et cartographies de l’inventaire Natura 2000 (continental et marin) est hébergé dans une base nationale et diffusées sur le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel). On peut rechercher les données Natura 2000, des espaces et espèces protégées ou consulter les statistiques liées aux données des sites d’intérêt communautaires (SIC) et aux zones de protection spéciale (ZPS), dans le cadre de la Synthèse de données effectuées sur les bases de référence de décembre 2021.

La base de données, les informations relatives aux couches SIG (Système d’information géographique) nationales des SIC et ZPS et la liste des sites ayant fait l'objet d'une mise à jour sont téléchargeables en ligne. Il y a eu en décembre 2021, la mise à jour des données suivante : 352 sites et ajout de 454 nouvelles mentions d’espèces et d’habitats. La surface du réseau Natura 2000 a augmenté de 22 000 ha.Pour aller plus loin

Voir l’exemple d’une recherche sur les données : FR7401103- Vallée de la Dordogne sur l'ensemble de son cours et affluents

Rechercher des données Natura 2000 sur la plateforme du MNHN-INPN

Consulter le programme et les objectifs du Réseau Natura 2000

Consulter cartes et Informations relatives à la composition des couches SIG nationales de référence des espaces naturels

Visualiser la carte de la Directive Oiseaux : Zones de protection spéciales désignées par la France - Etat au 15 Décembre 2021Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Milieu et habitat, Réglementation, Données carthographiques -

08/02/2022

- www.sandre.eaufrance.fr

En France, dans le cadre de la stratégie nationale de préservation des milieux humides, plusieurs chantiers ont été définis parmi lesquels l’organisation des données nationales d’inventaires et de suivis de ces milieux. Elle s’appuie sur l’élaboration des dictionnaires de données qui créent un langage commun entre tous les acteurs qui produisent, bancarisent et valorisent des données dans ce domaine.

Le thème "milieux humides" a été traité par le SANDRE (Service d'administration national des données et référentiels sur l'eau) avec un groupe d'experts national. La nouvelle version 3.2 du dictionnaire des données sur la "Description des milieux humides" est publiée en janvier 2022 et remplace la version 3.1.

Comme les versions précédentes, le document décrit les concepts qui définissent un milieu humide : activité humaine du milieu humide, statut foncier, origine de l'entrée d'eau dans le milieu, diagnostic du milieu humide, etc. Les évolutions de la version 3.2 s'articulent autour de la modification de définitions et des ajouts d'attributs (ou propriétés) de quelques concepts.Pour rappel : Un milieu humide est une portion du territoire, naturelle ou artificielle, caractérisée par la présence de l'eau. Un milieu humide peut être ou avoir été en eau, inondé ou gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. L'eau peut y être stagnante ou courante, douce, salée ou saumâtre. Les milieux humides regroupent par exemple les zones de marécages, les mares, les tourbières, les bras morts des fleuves et des rivières.

Accéder à la notice documentaire du dictionnaire

Accéder au dictionnaire des données

Consulter le site du SANDRE

Consulter le site zones-humides.org

Consulter le site du Ministère de l’écologie sur la protection des milieux humideMots-clés:Donnée et système d'information, Préservation, Plan d'eau, Milieu humide, Politique publique, Pression, Substance et polluant, Dictionnaire des données, SANDRE -

03/02/2022

- www.oieau.fr

Des précipitations très actives se sont succédé sur la France du 1er au 10 puis du 24 au 29 décembre 2021. Elles se sont accompagnées de pluies très abondantes et de fortes chutes de neige sur les massifs durant les 10 premiers jours du mois. Ces précipitations ont provoqué des crues, inondations et coulées de boue des Landes à l’ouest des Pyrénées autour du 10 décembre puis sur le Nord-Pas-de-Calais à partir du 28 décembre.

En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire de près de 20 %.

L’indice d’humidité des sols superficiels affiche généralement début janvier un niveau proche de la saturation.Concernant les nappes, la période de recharge a débuté courant octobre 2021. La recharge s’est ensuite généralisée à l’ensemble du territoire courant novembre. En décembre, les niveaux sont globalement en hausse.

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) est constitué d’un ensemble de cartes, de graphiques d’évolution et de leurs commentaires qui présentent l’évolution mensuelle des ressources en eau. Le BSH est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs* (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office international de l’eau (OiEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la Transition écologique et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

*Office français de la biodiversité (OFB), BRGM, Electricité de France (EDF), EPTB Loire, EPTB Seine Grands Lacs, Météo-France, Ministère de la Transition écologique (Direction de l'eau et de la biodiversité), Voies navigables de France (VNF).

Pour en savoir plus :

- Consulter ou télécharger le bulletin national de situation hydrologique au 13 janvier 2022

- Consulter l’ensemble des bulletins nationaux de situation hydrologique dans les actualités « Monde de l’eau » sur le site de l’OiEau

- Consulter l’ensemble des bulletins nationaux de situation hydrologique sur le site EaufranceMots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Quantité de la ressource, Hydrologie, Recharge de nappe, Hydraulicité -

26/01/2022

- hydro.eaufrance.fr

Depuis le 25 janvier 2022, Hydroportail est le site de référence d’accès aux données hydrométriques et hydrologiques en France. Il remplace la Banque Hydro.

Depuis le 25 janvier 2022, Hydroportail est le site de référence d’accès aux données hydrométriques et hydrologiques en France. Il remplace la Banque Hydro.Pourquoi utiliser Hydroportail ?

Ce site internet met à disposition de tout public les données de l’ensemble des stations de mesure existantes ou ayant existées sur les cours d’eau français, y compris outre-mer. Plus de 3 000 sont actives et alimentent régulièrement la base de données nationale sur laquelle s’appuie Hydroportail : on peut donc consulter à la fois leurs données historiques et en temps réel. Ainsi, à titre d’exemple, grâce à ces données mesurées, connaître l’historique du débit d’un cours d’eau permet une meilleure compréhension de son fonctionnement et de son comportement, ainsi qu’une meilleure gestion des risques d’inondation et de sécheresse.Quels types de données peut-on trouver sur Hydroportail ?

Les données hydrométriques (hauteur d'eau, débit...) sont présentées sous forme de tableaux, de graphiques ou de cartes. Ainsi, tout utilisateur (grand public, averti ou expert) peut accéder aux données hydrométriques de la banque nationale des données quantitatives relatives aux eaux de surface : Le référentiel hydrométrique du Sandre ; Les données mesurées (hauteurs, jaugeages…) ; Les données calculées (débits, statistiques…) ;Leurs visualisations sous forme de graphiques ou cartes.Hydroportail donne accès également à des données pluviométriques issues des pluviomètres installés par les Services de Prévision des Crues (SPC) et plus largement à des données météorologiques de Météo-France

Qui fournit les données accessibles sur Hydroportail ?

Les organismes producteurs de données hydrométriques sont essentiellement des services de l’État : comme les DREAL, Électricité de France, des organismes de recherche (INRAe, ...), ou encore certaines collectivités locales (syndicats de rivières, systèmes d’alerte locaux aux crues etc).Pour aller plus loin :

Consulter le site de l'Hydroportail : aide, plaquette de présentation, les services

Consulter l’Opération Hydro 3

Consulter le site du Ministère de l’écologie

Consulter le site de Vigicrues - Service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en FranceMots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Quantité de la ressource, Hydrologie, Inondation, Sécheresse -

25/01/2022

- wwz.ifremer.fr

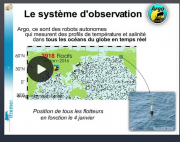

Grâce au programme international Argo lancé au début des années 2 000, une surveillance de l’océan, en temps réel est réalisée par des flotteurs autonomes de mesure déployés in situ aux quatre coins des mers du monde. Les flotteurs mesurent des données marines (la température et la salinité de l’eau, la quantité d’oxygène dans l’eau, la chlorophylle, la lumière, le nitrate etc.) à différentes profondeurs. Les données recueillies sont ensuite transmises via satellite à la communauté scientifique. Ainsi la principale raison de la collecte de ces données est de mieux comprendre le rôle des océans dans le climat de la Terre.

Quelle est la contribution financière de la France ?Agro France investit 21 millions d'euros sur 8 ans (2021-2029) pour développer sa contribution au réseau Argo (Argo 2030), à travers trois nouveaux projets portés par l’Ifremer, la Sorbonne Université, le CNRS, le Shom et l’UBO - Université de Bretagne Occidentale ! : l’achat de 80 flotteurs par an ; le développement de nouveaux capteurs ; et des flotteurs qui plongent jusqu’à 6000 mètres.

Comment ça marche ?Les flotteurs, ces instruments robotisés sous-marins, sont largués depuis des navires, qui dérivent au gré des courants et collectent des données à différentes profondeurs (voire 4 ou 6 km pour les nouveaux flotteurs).

On distingue :

- les premiers flotteurs conçus pour mesurer la température et la salinité des deux premiers kilomètres de l’océan (flotteurs standards),

- les flotteurs Argo se sont progressivement dotés de nouveaux capteurs biogéochimiques pour étudier l’acidité (le pH) ou la quantité d’oxygène dans l’eau, la chlorophylle, la lumière, le nitrate (flotteurs BGC).

- les flotteurs profonds, augmentation de leurs capacités ce qui leur permet de réaliser des mesures jusqu’à 4 km voire 6 km de profondeurQuelques chiffres clés

Pour le réseau Argo (échelle internationale)

-4700 flotteurs (2 500 standards, 1 200 profonds et 1 000 BGC) en opération dans l’ensemble des océans) ;

-800 nouveaux flotteurs par an.Pour la contribution française :

-10 % du réseau Argo pour la prochaine décennie ;

-80 flotteurs déployés par an ;

-3e en nombre de publications derrière la Chine et les USA.

Pour aller plus loin :

Consulter le site Argo France

Voir la vidéo : Quels enjeux derrière le réseau mondial Argo qui collecte des data sur l'océan ?

Voir la vidéo : Déploiement de flotteurs Argo

Consulter le site Euro-Argo

Consulter et ou télécharger les donnéesMots-clés:Climat, Donnée et système d'information, Mer et océan, Flotteur de mesure, Capteur, Données marines -

Un nouvel indicateur de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) sur les poissons migrateurs17/01/2022 - www.eaufrance.fr

Un nouvel indicateur de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB) sur les poissons migrateurs

Il s'agit du nouvel indicateur : "Proportion d'espèces de poissons migrateurs amphihalins de métropole éteintes ou menacées dans la Liste rouge nationale". Les poissons migrateurs amphihalins effectuent des déplacements entre l’eau douce et le milieu marin pour accomplir leur cycle de vie. Au sein de ce groupe, on compte des espèces comme l’esturgeon européen, l’anguille européenne et le saumon atlantique, et d’autres moins connues comme les aloses et les lamproies. Ces espèces dépendent de la qualité de l’eau et des habitats à la fois en mer et dans les cours d’eau, ainsi que de la continuité écologique tout le long de leur parcours de migration. A l’heure actuelle, 5 espèces amphihalines, sur 13 historiquement présentes en France, sont menacées d’extinction et une espèce est éteinte (esturgeon noir).

Quelle est la proportion d'espèces de poissons migrateurs amphihalins en catégorie éteintes ou menacées dans la liste rouge nationale des poissons d'eau douce ?

46 % des espèces de poissons amphihalins de France métropolitaine sont éteintes ou menacées d’extinction (2019) :

-7 % sont éteintes en France métropolitaine ;-23 % en danger critique ;

-8 % en danger ;

-8 % sont vulnérables.

Les poissons amphihalins sont sensibles à une diversité de pressions au cours de leurs cycles biologiques : la pollution (contaminants), la pêche (récréative et professionnelle), le braconnage, la présence de barrages dans les cours d'eau, la dégradation de leurs habitats, la présence d’espèces non indigènes, et bien d’autres pressions telles que la présence d’espèces non indigènes, les déchets et la dégradation de leurs habitats susceptibles d’impacter certaines de ces espèces.

Pour en savoir plus :

Consulter le site naturefrance

Consulter les indicateurs développés par l'Observatoire National de la Biodiversité pour suivre l’état et l’évolution de la biodiversité en FranceMots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Poissons Amphihalins, Milieu et habitat, Cours d’eau, Mer et océan, Indicateur -

17/01/2022

- inpn.mnhn.fr

Près d’un million de nouvelles données d'observations d’espèces correspondant aux dépôts réalisés en 2021 sur Depobio ont été ajoutées à l’INPN et au Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP). Avec ce nouvel apport de données, l’INPN intègre au total plus de 2,5 millions de données d'observations acquises. Ces données sont mises à disposition de tous dans le cadre du SINP.

Près d’un million de nouvelles données d'observations d’espèces correspondant aux dépôts réalisés en 2021 sur Depobio ont été ajoutées à l’INPN et au Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP). Avec ce nouvel apport de données, l’INPN intègre au total plus de 2,5 millions de données d'observations acquises. Ces données sont mises à disposition de tous dans le cadre du SINP.Quel outil pour visualiser, explorer ou télécharger les données d'observation d'espèces ?

Les données seront intégrées à OpenObs un outil web d'interrogation multicritères permettant la visualisation, l'exploration, la validation et le téléchargement de données d'observation d'espèces. Cet outil répond aux fonctions de la plateforme nationale du SINP en termes de diffusion de données.

Toutes ses nouvelles données, ajoutées en 2021, seront intégrées dans OpenObs en 2022. Elles sont déjà disponibles sur simple demande.Pour aller plus loin :

Consulter le dépôt légal Depobio

Découvrir OpenObs

Consulter le Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP)

naturel (SINP)Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Jeux de données, Données d'observation -

03/01/2022

- www.inee.cnrs.fr

Cette base de données mondiale, intitulée FISHMORPH concerne près de la moitié des poissons d’eau douce. Elle comprend la majorité des espèces à large répartition spatiale et permet de mesurer la diversité morphologique de la faune mondiale de poissons d'eau douce qui compte 17000 espèces (cours d’eau et lacs du globe).FISHMORPH, dont sa mise en libre accès est récente (cf. Revue Global Ecology and Biogeography, 2021), fournit des informations sur la morphologie de plus de 8 000 espèces de poissons d’eau douce. Une équipe de scientifiques (composée notamment de chercheurs du laboratoire toulousain Évolution et diversité biologique (EDB - CNRS, IRD, Université Toulouse III - Paul Sabatier)) a compilé des traits morphologiques liés à la locomotion et à l'alimentation de la faune mondiale de poissons d'eau douce à partir d'images et de dessins scientifiques disponibles dans la littérature scientifique. Depuis près de 10 ans, ils ont collecté plus de 8 000 photographies et illustrations de poissons, sur lesquelles ils ont effectué 11 mesures morphologiques, telles que la forme du corps, la taille et la position de la bouche, de l’œil et des nageoires, sur 8 342 espèces de poissons d'eau douce, couvrant 48,69 % de la faune mondiale de poissons d'eau douce.FISHMORPH est la base de données la plus complète sur les traits morphologiques des poissons à ce jour. Cela représente une source essentielle d'informations pour les experts qui cherchent à examiner les modèles morphologiques des faunes piscicoles à travers le monde, ou pour ceux qui s'intéressent dans le cadre de leur recherche aux impacts des changements globaux (climat, activités humaines...) sur la structure morphologique des poissons.Compte tenu de la menace forte qui pèse sur les écosystèmes d'eau douce et la biodiversité qu'ils hébergent, les scientifiques estiment que cette base de données sera d'un grand intérêt pour les études futures sur la recherche et la conservation de l'écologie des eaux douces. Ils envisagent également d’élargir la gamme des espèces recherchées aux poissons marins, pour mieux comprendre comment les changements globaux affectent l’ensemble de la faune aquatique, qu’elle soit marine ou d’eau douce.

Cette base de données mondiale, intitulée FISHMORPH concerne près de la moitié des poissons d’eau douce. Elle comprend la majorité des espèces à large répartition spatiale et permet de mesurer la diversité morphologique de la faune mondiale de poissons d'eau douce qui compte 17000 espèces (cours d’eau et lacs du globe).FISHMORPH, dont sa mise en libre accès est récente (cf. Revue Global Ecology and Biogeography, 2021), fournit des informations sur la morphologie de plus de 8 000 espèces de poissons d’eau douce. Une équipe de scientifiques (composée notamment de chercheurs du laboratoire toulousain Évolution et diversité biologique (EDB - CNRS, IRD, Université Toulouse III - Paul Sabatier)) a compilé des traits morphologiques liés à la locomotion et à l'alimentation de la faune mondiale de poissons d'eau douce à partir d'images et de dessins scientifiques disponibles dans la littérature scientifique. Depuis près de 10 ans, ils ont collecté plus de 8 000 photographies et illustrations de poissons, sur lesquelles ils ont effectué 11 mesures morphologiques, telles que la forme du corps, la taille et la position de la bouche, de l’œil et des nageoires, sur 8 342 espèces de poissons d'eau douce, couvrant 48,69 % de la faune mondiale de poissons d'eau douce.FISHMORPH est la base de données la plus complète sur les traits morphologiques des poissons à ce jour. Cela représente une source essentielle d'informations pour les experts qui cherchent à examiner les modèles morphologiques des faunes piscicoles à travers le monde, ou pour ceux qui s'intéressent dans le cadre de leur recherche aux impacts des changements globaux (climat, activités humaines...) sur la structure morphologique des poissons.Compte tenu de la menace forte qui pèse sur les écosystèmes d'eau douce et la biodiversité qu'ils hébergent, les scientifiques estiment que cette base de données sera d'un grand intérêt pour les études futures sur la recherche et la conservation de l'écologie des eaux douces. Ils envisagent également d’élargir la gamme des espèces recherchées aux poissons marins, pour mieux comprendre comment les changements globaux affectent l’ensemble de la faune aquatique, qu’elle soit marine ou d’eau douce.Pour aller plus loin :

Consulter l'article : FISHMORPH: A global database on morphological traits of freshwater fishes, Brosse S., Charpin N., Su G., Toussaint A., Herrera-R G.A., Tedesco P.A. & Villéger S. Global Ecology and Biogeography. DOI: 10.1111/geb.13395

Mots-clés:Changement climatique, Donnée et système d'information, Espèce, Poisson, Milieu et habitat, Cours d’eau, Plan d'eau, Photograhie, Morphologie,Faune aquatique, Mer et Océan, Eau douce -

22/12/2021

- www.oieau.fr

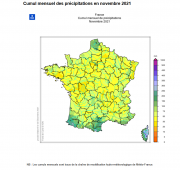

Les conditions anticycloniques ont dominé sur la moitié nord et la façade ouest du pays dans une ambiance souvent très fraîche excepté en milieu de mois. En revanche, le Sud-Est et l’île de Beauté ont été affectés par des vagues pluvio-orageuses intenses. Les précipitations, ont été déficitaires de 20 à 70 % sur une grande partie de l’Hexagone et sur le littoral du nord-ouest de la Haute-Corse. Le déficit a localement dépassé 70 % sur le sud de la Bretagne, de la Vendée au Poitou ainsi que sur les Cévennes. Les cumuls mensuels ont atteint une fois et demie à trois fois la normale, voire localement plus sur l’Aude, les Pyrénées-Orientales et le littoral oriental de l’île de Beauté. En moyenne sur le pays et sur le mois, le déficit pluviométrique a dépassé 30 %.

Le déficit pluviométrique globalement généralisé a favorisé l’assèchement des sols superficiels et l’indice d’humidité des sols est devenu proche de la normale sur la majeure partie du pays.

Au 10 décembre 2021, 1 département a mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau contre 3 départements sur la même période l’an passé.

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) est constitué d’un ensemble de cartes, de graphiques d’évolution et de leurs commentaires qui présentent l’évolution mensuelle des ressources en eau. Le BSH est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs* (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office international de l’eau (OiEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la Transition écologique et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

*Office français de la biodiversité (OFB), BRGM, Electricité de France (EDF), EPTB Loire, EPTB Seine Grands Lacs, Météo-France, Ministère de la Transition écologique (Direction de l'eau et de la biodiversité), Voies navigables de France (VNF).

Pour en savoir plus :

- Consulter ou télécharger le bulletin national de situation hydrologique au 10 décembre 2021

- Consulter l’ensemble des bulletins nationaux de situation hydrologique dans les actualités « Monde de l’eau » sur le site de l’OiEau

- Consulter l’ensemble des bulletins nationaux de situation hydrologique sur le site EaufranceMots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Hydrologie, Sécheresse, Usage, Restriction d'usage, Hydraulicité, Réservoir Barrage -

21/12/2021

- www.eaufrance.fr

Surval est une plateforme en ligne qui permet de consulter et télécharger les données quantitatives et qualitatives relatives aux eaux marines et littorales à l’aide d’outils web cartographique et graphiques interactifs. Ces données sont issues de la base de données Quadrige et mises à jour quotidiennement.

La plateforme « Données par paramètre » donne accès aux thématiques suivantes : -Benthos ;

-Contaminants chimiques et Écotoxicologie ;

-Déchets ;

-Microbiologie,

-Phytoplancton et Hydrologie,

-Ressources aquacoles,

-Zooplancton.Comment ça marche la consultation de ces données ?

L'utilisateur sélectionne ses critères de recherche : choix de la carte, application croisée de critères de sélection des données, exploration et manipulation des couches cartographiques et des résultats jusqu’à leur téléchargement.

Quelques chiffres-clés :

La plateforme diffuse plus de 12 millions de résultats, ce qui représente plus de 140 programmes, plus de 1400 paramètres sur plus de 7000 lieux.Pour en savoir plus :

Consulter la plateforme SurvalMots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Littoral, Mer et océan, Déchet, Hydrologie, Jeux de données, Cartographie -

07/12/2021

- www.oieau.fr

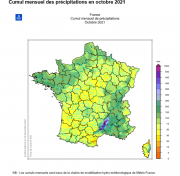

Les conditions anticycloniques ont dominé sur la France durant le mois d’octobre. Les passages perturbés ont été peu fréquents sur une grande partie du pays. En revanche, ils ont été actifs en début et toute fin de mois ainsi qu’au passage de la tempête « Aurore » les 20 et 21 sur le nord de l’Hexagone. Les cumuls de pluie ont notamment dépassé 100 mm en 24 heures dans les régions de Nantes (Loire-Atlantique) et de Marseille (Bouches-du-Rhône). Des pluies diluviennes se sont également abattues sur les Cévennes avec 200 à 400 mm du 2 au 3 puis du 29 au 31 lors d’un nouvel épisode méditerranéen. Les cumuls mensuels ont atteint une fois et demie à deux fois la normale de la région lilloise à l’est de la Bretagne et au Pays nantais ainsi que sur la côte orientale de la Haute-Corse. Sur le reste du pays, les cumuls mensuels ont été déficitaires de 20 à 70 %, voire localement plus du Roussillon à l’ouest de l’Hérault et sur la Corse. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 10 %.

Les sols superficiels se sont humidifiés sur la majeure partie de l’Hexagone ainsi que sur la plaine orientale de la Haute-Corse. En revanche, ils sont restés très secs sur l’est de l’Aude et des Pyrénées-Orientales ainsi que du cap Corse à l’ouest et au sud de l’île de Beauté. Concernant les eaux souterraines, en octobre 2021, les tendances sont hétérogènes. Sur une large partie sud du territoire, les précipitations et la mise en dormance de la végétation permettent de ralentir la vidange et d’initier une recharge des nappes. Globalement les niveaux des nappes sont proches des moyennes mensuelles, de modérément bas à modérément hauts.

Au 15 novembre, 6 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau contre 5 départements sur la même période l’an passé.

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) est constitué d’un ensemble de cartes, de graphiques d’évolution et de leurs commentaires qui présentent l’évolution mensuelle des ressources en eau. Le BSH est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs* (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office international de l’eau (OiEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la Transition écologique et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

*Office français de la biodiversité (OFB), BRGM, Electricité de France (EDF), EPTB Loire, EPTB Seine Grands Lacs, Météo-France, Ministère de la Transition écologique (Direction de l'eau et de la biodiversité), Voies navigables de France (VNF).

Pour en savoir plus :

- Consulter ou télécharger le bulletin national de situation hydrologique au 15 novembre 2021

- Consulter l’ensemble des bulletins nationaux de situation hydrologique dans les actualités « Monde de l’eau » sur le site de l’OiEau

- Consulter l’ensemble des bulletins nationaux de situation hydrologique sur le site EaufranceMots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Hydrologie, Sécheresse, Usage, Nappe d'eau souterraine, Hydraulicité, pluviométrie, Indice d'humidité du sol, Restriction d'usage -

30/11/2021

- www.eaufrance.fr

Hub'Eau est l'outil de diffusion des données du Système d’information sur l’eau (SIE) à destination des ré-utilisateurs, qu'il s'agisse de développeurs web ou mobiles, de bureaux d'étude, de services publics, de collectivités, d'entreprises, etc. Il met à disposition des APIs (Interface de programmation d’application – programme d’intelligence artificielle) favorisant l’accès aux données du SIE dans des formats simples d’emploi et propices à la réutilisation (CSV, JSON, GeoJSON).

Sur le site Eaufrance, quelques APIs sont déjà disponibles. Depuis 2018, le service Hub'Eau organise une campagne de tests ouverte avant la mise en production de chaque nouvelle API. Depuis le 30 novembre 2021, c’est le cas de l’API "Qualité de l’eau potable" qui est disponible au catalogue Hub’Eau. Elle est réalisée dans le cadre d’une coopération entre la Direction générale de la santé, l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Cette nouvelle API, en version bêta, diffuse les résultats du contrôle sanitaire de l'eau distribuée commune par commune (jeu de données "DIS" mis en ligne par le Ministère des Solidarités et de la Santé sur le portail data.gouv.fr).

Quelles ressources pour les jeux de données liées à la qualité de l’eau potable ?

L’API "Qualité de l’eau potable" vise à faciliter la réutilisation de plus de 70 millions de résultats du contrôle sanitaire de l’eau potable mis en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS). Ces données sont gérées dans la base nationale du Système d’Information en Santé-Environnement « SISE-Eaux d’alimentation ». Elles correspondent à une compilation des bulletins d’analyses diffusés en ligne, commune par commune sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Pour en savoir plus :

- Consulter le service Hub'Eau du site Eaufrance

- Consulter l'API « Qualité de l'eau potable » sur le service Hub’Eau du site Eaufrance

- Consulter les autres APIs de Hub’Eau du site Eaufrance

- Consulter le site du Ministère des Solidarités et de la Santé sur la qualité sanitaire de l’eau potableMots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable, Politique publique, Qualité de la ressource, Santé, Jeux de données -

29/11/2021

- www.services.eaufrance.fr

L'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, mis en œuvre par l'Office français de la biodiversité (OFB) avec l'appui des services de l'État, vient de publier son onzième rapport annuel, en novembre 2021 sur la base des données de l'exercice 2019.

Quid des données disponibles pour produire ce rapport annuel ?

Les données utilisées pour produire ce rapport sont celles disponibles dans la base SISPEA (Système d’information des Services Publics d’Eau et d’Assainissement) au mois de mars 2021. 6 626 services d’eau potable, 6 664 services d’assainissement collectif et 1 359 services d’assainissement non collectif ont renseigné leurs données couvrant respectivement 80 %, 78 % et 72 % de la population. Ce rapport présente un panorama de l'organisation, de la performance et du prix des services publics d'eau, d'assainissement collectif et non collectif. L’extraction de la base de données a été effectuée le 1er mars 2021.

Quel prix du service de l'eau et de ses principales composantes ?

- Le prix de l'eau potable et de l'assainissement collectif est en légère hausse par rapport à l'année précédente : le prix moyen TTC au 1er janvier 2020 (pour une consommation de 120 m³) est de 4,19 €/m³ à l'échelle nationale (contre 4,14 €/m³ au 1er janvier 2019), dont 2,11 €/m³ pour l'eau potable et 2,08 €/m³ pour l'assainissement collectif. Cela représente une facture de 502,80 €/an, soit 41,90 €/mois.

- Pour une facture globale de l’eau, les taxes et redevances diverses pour compte de tiers (dont TVA) représentent 21 % du total et les « charges directes » de l'eau potable et de l'assainissement collectif sont respectivement évaluées à 38 % et à 41 %.

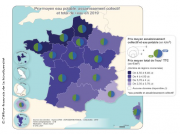

- Le prix global de l'eau est plus élevé au nord d'une diagonale allant du sud-ouest au nord-est. En France métropolitaine, la Bretagne (4,81 €/m³), la Normandie (4,69 €/m³) et les Hauts-de-France (4,67 €/m³) présentent les prix moyens les plus élevés et, à l’opposé, la Provence-Alpes-Côte-D’azur (3,66 €/m³), l’Occitanie (3,82 €/m³) et le Grand-Est (3,90 €/m³) présentent les prix moyens les plus faibles. En ce qui concerne l’Outre-mer, les écarts sont encore plus marqués avec un prix moyen très élevé en Guadeloupe (6,39 €/m³) et un prix moyen régional le plus faible à la Réunion (2,60 €/m³). Les données ne sont pas disponibles pour la Martinique en 2019.- Etude des factures d'eau pour différents volumes consommés

Le rapport s'intéresse également au montant des factures (et prix moyens par m³) pour des volumes d'eau consommés allant de 50 m³ à 200 m³ :

• Une minorité de services propose une tarification de consommation par tranche (moins de 400 services en assainissement collectif et moins de 1 000 en eau potable).

• Le tarif moyen par mètre cube est dégressif au fur et à mesure que les volumes consommés augmentent, avec une décroissance très forte en passant de 20 à 50 puis à 80 m³ et plus faible après.

• Les services qui proposent une tarification par tranche peuvent proposer des tarifs progressifs, dégressifs, ou « hybrides » (cf. p.6 de la synthèse).Quid de certains indicateurs réglementaires qui doivent être remplis par tous les services ?

Parmi les résultats qui sont nombreux, on notera :

- La qualité de l’eau potable distribuée qui se maintient à un excellent niveau : les taux de conformité microbiologique et physico-chimique sont stables, autour de 98 % pour l'année 2019.

- Le rendement moyen du réseau de distribution d'eau potable, à l'échelle nationale est évalué à hauteur de 80,4 % en 2019 (contre 79,9 % en 2018), ce qui constitue une légère amélioration. Cependant, le suivi du respect du rendement seuil met en évidence une légère augmentation de la proportion de services non conformes (20 % en 2019 contre 18 % en 2018).Quelle progression de l'intercommunalité ?

La loi « NOTRe » portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République initie une profonde mutation dans l’organisation des collectivités en charge de l’eau et de l’assainissement : l’exercice des compétences eau et assainissement sera transféré à l’échelon intercommunal, selon un calendrier allant du 1er janvier 2020 pour les communautés d’agglomération au 1er janvier 2026 pour les communautés de communes. Une progression du regroupement des collectivités en 2019 est moins forte par rapport à 2018.

Pour en savoir plus :

- Consulter le communiqué de presse de l'OFB

- Consulter le rapport complet au format PDF

- Consulter la synthèse du rapport

- Consulter les annexes du rapport

- Télécharger les données sur le site EaufranceMots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable et assainissement, Prix de l'eau, Réglementation, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, Indicateur de performance, Rendement du réseau de distrubution, Fuite d'eau, Gestion de service d'eau et d'assainissement, Intercommunalité -

10/11/2021

- inpn.mnhn.fr

Durant la dernière période estivale 2021, les données d’observations de la flore et de la faune saisies sous CardObs, outil en ligne de saisie et de gestion de données naturalistes et d’informations associées, ont atteint les 2,4 millions de données diffusées sur l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).

CardObs, qu'est-ce que c'est ?

CardObs est un outil de gestion en ligne de données naturalistes et d'informations associées (localisation, observation, dates, etc.) permettant leur bancarisation et leur valorisation. L'outil a été mis en place en 2007 et il est géré par l'UMS PatriNat (Patrimoine Naturel) (OFB - CNRS - MNHN). CardObs couvre la France métropolitaine et l’outre-mer, ainsi que l’ensemble de la faune et de la flore, qu’elle soit terrestre ou marine. En l’absence de réseau internet, les naturalistes peuvent utiliser l’application CarNat (Carnet électronique des Naturalistes), une application de géolocalisation et de gestion de points GPS spécialement conçue pour la saisie de données naturalistes.Quelques chiffres-clés des données saisies dans CardObs :

- 750 utilisateurs actifs qui contribuent à l’alimentation du Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) ;

- 2,4 millions de données (rassemblées lors de la dernière période estivale) ;

- 49 400 taxons (39 % d’insectes ; 24 % de végétaux ; 12 % de vertébrés (dont 8,5 % d’oiseaux) ; 11 % d’arachnides ; 7,5 % de mollusques ; 7,5 % d’autres clades).Comment les données sont-elles valorisées et accessibles au grand public ?

Ces données d’observations des naturalistes contribuent à alimenter l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) sur les espèces animales, végétales, les milieux naturels, les espaces protégés et le patrimoine géologique. Pour y accéder, l’INPN met à disposition OpenObs un outil web d'interrogation multicritères permettant la visualisation, l'exploration, la validation et le téléchargement de données d'observation d'espèces. Il donne accès aux données publiques non sensibles.

Pour en savoir plus :

- Consulter les données CardObs sur l’INPN

- Découvrir un exemple d’une fiche des données sur CardObs

- Consulter le portail français d’accès aux données d’observation sur les espèces - OpenObsMots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Faune, Flore, Données d'observation, Base de données -

09/11/2021

- www.eau-et-rivieres.org

La saga des marées vertes en Bretagne est une longue histoire ! Eau & Rivières de Bretagne est une association de protection de l'environnement qui a pour mission de défendre et protéger la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Elle informe au fil des mois sur son site web des actions menées sur les algues vertes pour alerter les pouvoirs publics et mobiliser les Bretons.

Elle a lancé une récente campagne d’information sur les marées vertes en invitant les habitants de la région à participer à l’élaboration d’une carte participative symbolique. Des centaines de personnes ont commandé leur kit "marées vertes" qui leur permet de mesurer le taux de nitrates près de chez eux. L’article sur le site de l’association souligne que « Les analyses n'ont pas vocation à remplacer les suivis officiels opérés par la DREAL et l'Agence de l'eau, […] qu'en choisissant de cibler les fontaines l’association veut mettre l'accent sur le caractère sacré de la ressource en eau en Bretagne ! ». Les premiers résultats rassemblés par l’association ont permis de construire une carte participative des taux de nitrates dans l’eau en Bretagne. Les dernières mises à jour ont eu lieu en août 2021. Le 18 octobre 2021, l’association publie une carte sur son site internet.

Que peut-on trouver sur la carte participative des taux de nitrates en Bretagne ?

- Visualiser toutes les communes où le taux des nitrates dans l’eau a été calculé en Bretagne ;

- Visualiser les données des taux de nitrates dans l’eau calculés ;

- Sélectionner un taux de nitrates dans la liste préétablie et retrouver les lieux des prélèvements ;

- Créer un filtre de tous les lieux qui ont le même taux de nitrates dans l’eau

- Télécharger toutes les données de cette carte participative des taux de nitrates en Bretagne.

Quelle réglementation actuelle ?

Pour rappel l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, transposant la directive européenne 98/83/CE, fixe la limite de qualité pour les nitrates dans l’eau distribuée à 50 mg/L (milligrammes par litre).Pour en savoir plus :

- Consulter tous les épisodes de la saga des marées vertes en Bretagne sur le site Eau & Rivières de Bretagne

- Consulter la proposition des dix mesures, réparties en trois axes, à appliquer au plus vite pour mettre un terme aux marées vertes sur le site Eau & Rivières de Bretagne

- Consulter l’article sur la qualité de l’eau potable sur le site du Ministère de la santé

- Consulter le rapport du sénat sur les algues vertes en Bretagne : la nécessité d'une ambition plus forteMots-clés:Donnée et système d'information, Substance et polluant, Nitrate, Marée vertes, Algues vertes, Cartographie participative, Sensibilisation des citoyens, Fontaine, Jeux de données, Politique publique