Données sur l'eau

L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.

-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"

-

03/07/2023

- www.eau-seine-normandie.fr

Intégrer la gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme peut être compliqué car cela mobilise des compétences qui ne sont pas nécessairement présentes dans les services et bureaux d’études qui ont la charge de rédiger ces documents.

C’est pourquoi l’agence de l’eau Seine-Normandie vient de lancer TURB’Eau (Territoires, URBanisme et Eau), une plateforme en ligne qui a pour objectif de faciliter la compréhension et l’intégration des enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme, plus particulièrement dans les SCoT et les PLU(i).

Vous êtes service technique de collectivités (communes, EPCI, départements, régions), service d’urbanisme de l’Etat, bureau d’étude, agence d’urbanisme, conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE), ou encore animateur de SAGE, cette plateforme vous sera utile !

Cette plateforme est dotée d’actualités, d’un espace ressources et d’un parcours guidé, et d’une FAQ.

Pour accéder à l’actualité : https://www.eau-seine-normandie.fr/index.php/node/4432

Pour accéder à la plateforme : https://www.turbeau.eau-seine-normandie.fr/

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux -

30/06/2023

- www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Bien que renouvelable, l’eau n’est pas une ressource inépuisable. Selon les périodes ou les territoires, un excès de prélèvement peut entraîner une perturbation du cycle de l’eau et du fonctionnement des écosystèmes locaux. Par ailleurs, l’eau n’est pas inaltérable, et sa disponibilité pour un usage donné peut décroître en raison de la dégradation de sa qualité, par la pollution notamment.

Les volumes d’eau douce prélevés en France pour les différents usages (hors hydroélectricité) représentent plus de 30 milliards de m³ par an sur les dernières années, avec une tendance globale à la baisse. Environ la moitié des volumes prélevés servent à refroidir les centrales de production d’électricité (entre 45 % et 53 % entre 2010-2020). Les prélèvements pour l’eau potable et l’alimentation des canaux de navigation représentent chacun entre 15 % et 19 % des usages selon les années, ceux pour l’irrigation entre 7 % et 12 %, tandis que les prélèvements industriels représentent environ 8 %.

Cette étude s’intéresse aux quantités d’eau douce extraites du milieu naturel pour satisfaire les besoins des activités humaines, que ces quantités soient ou non restituées au milieu après prélèvement.

Pour en savoir plus : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-prelevements-deau-douce-principaux-usages-en-2020-et-evolution-depuis-25-ans-en-france

Pour accéder à la publication : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/datalab_essentiel_310_prelevement_eau_france_2020_juin2023.pdf

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux -

27/06/2023

- www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

« Cette publication vise à donner une vue d’ensemble de l’état des cours d’eau et plans d’eau, vis-à-vis des pollutions chimiques, à partir des données de surveillance acquises sur la période 2000-2020. Elle présente les principales sources de pollutions chimiques mesurées dans les eaux et indique pourquoi ces polluants constituent une menace pour la production d’eau potable, pour la santé humaine et la biodiversité. Elle examine les forces et les faiblesses des réseaux de surveillance en place.

Une analyse plus précise est ensuite conduite sur les principaux groupes de polluants : composés d’azote et de phosphore impliqués dans les phénomènes d’asphyxie des cours d’eau, pesticides et autres substances dangereuses pour l’environnement. Les cumuls de pressions toxiques à l’échelle des mélanges de polluants (mélanges de pesticides ou d’autres substances dangereuses) sont notamment analysés. Enfin, les substances les plus impliquées dans les potentielles nuisances aux milieux aquatiques de métropole et d’outre-mer sont identifiées. »

Pour en savoir plus : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/la-pollution-chimique-des-cours-deau-et-des-plans-deau-en-france-de-2000-2020

Pour accéder au rapport : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/datalab_115_pollution_chimique_eau_juin2023.pdf

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Cours d’eau, Pression, Substance et polluant -

21/06/2023

- www.oieau.fr

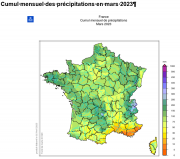

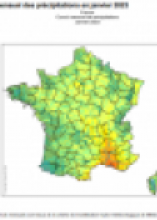

Après un début de mois assez perturbé, des conditions anticycloniques se sont installées sur le nord du pays durant la seconde quinzaine avec aucune précipitation significative (supérieure à 1 mm). Sur la moitié sud en revanche, une forte instabilité a généré de nombreux orages accompagnés de précipitations localement intenses et parfois de chutes de grêle.

Les précipitations ont été déficitaires sur une grande partie de l’Hexagone et l’ouest de la Corse. Le déficit a souvent atteint 25 à 75 % près de la Manche, sur la façade atlantique ainsi que du Grand Est au Centre-Val de Loire et au nord des Alpes. En revanche, les pluies ont été abondantes sous les orages près des Pyrénées, sur le quart sud-est et la Corse avec 100 à 200 mm par endroits, notamment près des Pyrénées centrales, sur le Massif central, les Alpes et le nord de la Provence. Les cumuls ont atteint une à deux fois la normale de l’est des Landes et des Pyrénées-Atlantiques à l’ouest de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, sur une grande partie de la région PACA, l’est de la Corse ainsi que plus localement sur le Massif central, la côte languedocienne et l’est des Hauts-de-France. Ils ont localement dépassé deux fois la normale dans l’intérieur de la Provence. En moyenne sur le pays et sur le mois, le déficit pluviométrique a atteint 20 %.

Sur la moitié nord, les sols plus humides que la normale en début de mois se sont ensuite asséchés, retrouvant un indice d’humidité plus conforme à la saison. En revanche, sur le sud du pays, les sols se sont ré-humidifiés durant ce mois de mai grâce aux précipitations abondantes. Toutefois, l’humidification des sols superficiels reste faible sur le pourtour méditerranéen, notamment du Roussillon à l’Hérault ne permettant pas de retrouver une situation normale pour la saison. Sur les Pyrénées-Orientales, l’indice d’humidité des sols superficiels affiche des records bas quasi ininterrompus depuis le 22 décembre 2022 avec des valeurs comparables à une situation estivale depuis la fin de l’été dernier. Sur les Pyrénées en revanche, suite aux précipitations fréquentes et abondantes tout au long du mois de mai, le printemps se termine avec des sols souvent très humides pour la saison.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Milieu et habitat, Pression -

25/05/2023

- www.oieau.fr

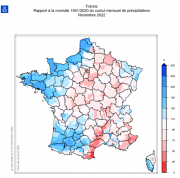

Les passages perturbés ont été assez fréquents et parfois agités excepté sur les régions méditerranéennes où le temps est resté sec la quasi-totalité du mois. Avec des températures souvent inférieures aux normales excepté en toute fin de mois, les Alpes du Nord ont bénéficié de chutes de neige assez importantes au-dessus de 2000 mètres.

Les précipitations ont été généralement excédentaires ou conformes à la saison au nord de la Loire et sur le nord des Alpes excepté sur le nord de la Bretagne où elles ont été localement déficitaires de plus de 25 %. L’excédent a dépassé 50 % par endroits des Hauts-de-France à la Lorraine ainsi que sur l’Île-de-France et la Savoie. La pluviométrie est en revanche restée déficitaire au sud, hormis localement sur le Sud-Ouest et le Massif central. Le déficit a souvent atteint 25 à 75 % de la Vendée et du nord de la Nouvelle-Aquitaine à l’ouest de la Bourgogne ainsi que sur le Sud-Est. Il a dépassé 75 % autour du golfe du Lion ainsi que sur le sud du Var avec un cumul mensuel inférieur à 10 mm par endroits. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été déficitaire de plus de 10 %.

L’humidité des sols a conservé en avril des valeurs proches de la normale en moyenne sur la France, voire supérieures sur le nord de l’Hexagone suite aux épisodes pluvieux qui se sont succédé une grande partie du mois. Toutefois, les sols déjà très secs se sont encore asséchés de la Côte d’Azur et de la Provence à la moyenne vallée du Rhône et sont restés très secs à extrêmement secs sur le Languedoc-Roussillon. Des valeurs records ou proches des records de faible humidité des sols superficiels ont été atteintes des Pyrénées-Orientales à l’Hérault ainsi que des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse aux Alpes-Maritimes. Sur les Pyrénées-Orientales, l’indice d’humidité des sols affiche des records bas quasi ininterrompus depuis le 22 décembre 2022.

Après une période de recharge courte et peu intense durant l’automne et l’hiver 2022-2023, les précipitations de mars et d’avril ont engendré des épisodes de recharge bénéfique sur les secteurs arrosés abritant des nappes réactives à peu inertielles. La situation s’améliore considérablement sur les nappes du Massif armoricain, du littoral de la Manche et du Grand-Est. Ailleurs, les pluies ont eu peu d’impact sur les tendances et l’état des nappes. La situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays : 68% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles en avril (75% en mars 2023) avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas.

Au 15 mai, 20 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison, 12 départements étaient concernés en 2022 et 12 départements étaient concernés en 2021.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydrologie, Sécheresse -

25/04/2023

- www.shom.fr

Depuis 1992, le Shom, Service hydrographique et océanographique de la Marine, gère un réseau de marégraphes côtier numériques permanents sur les côtes françaises : le Réseau d'Observation du NIveau de la Mer RONIM. Chaque observatoire de mesures de la hauteur d'eau fait l'objet d'un partenariat avec un ou plusieurs partenaires locaux. Les mesures de hauteurs d'eau acquises sont mises à disposition en temps quasi réel afin de répondre à différents besoins opérationnels comme le système d'alertes au Tsunamis (Cenalt) ou la vigilance météorologique Vagues-Submersion (Météo-France).

Un marégraphe est un appareil d’enregistrement du niveau de la mer. C’est aussi le nom donné à l’observatoire qui abrite cet instrument.

Ainsi, depuis le 6 mars, une équipe du Shom (1 ingénieur chef d'équipe, 2 équipiers hydrographes et 1 technicien) est déployée pour une mission de contrôle des marégraphes de la côte d'Azur, appartenant au réseau RONIM. Leur mission a commencé par le contrôle du marégraphe de Toulon, puis celui de Marseille. Et pour finir, ils inspecteront ceux de Nice et Monaco.

Le Shom est donc désigné par le Premier ministre comme référent national pour le "niveau de la mer". Pour assurer cette mission, nous entretenons un réseau de marégraphes nommé RONIM sur l'ensemble des côtes françaises et met à disposition les mesures en open data.

Le but des contrôles réalisés par le Shom est de :

- s'assurer du bon fonctionnement des capteurs,

- réaliser un contrôle entre le point de référence du marégraphe et un repère d'altimétrie de l'IGN69,

- faire une station GNSS* de 48h pour un rattachement au système de référence géodésique 1980 (GRS80) - permettant ainsi de déterminer son positionnement précisément.

Pour en savoir plus :

L’exemple du marégraphe de Marseille : https://www.ign.fr/reperes/comment-mesure-t-le-niveau-de-la-mer-zoom-sur-le-maregraphe-de-marseille

Le réseau RONIM (Shom) et ses partenaires : http://refmar.shom.fr/fr/partenaires/producteurs-de-donnees/reseau-maregraphique-ronim

Mots-clés:données et systèmes d'information -

21/04/2023

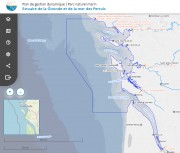

- parc-marin-gironde-pertuis.fr

Le Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis a mené deux projets (CartoHECo et CARTOMAERL) pour mieux connaître la répartition spatiale des différents habitats benthiques côtiers et les communautés animales et végétales associées. Le travail cartographique mené depuis 2 ans contribue à améliorer les connaissances sur les fonds marins. Les cartes produites sont des outils fondamentaux d’aide à la décision pour la mise en œuvre de mesures de gestion ou pour la proposition de prescriptions dans le cadre des avis rendus par le conseil de gestion.

Le Parc héberge une douzaine d’habitats benthiques dont la préservation est un enjeu dit « majeur ».

Un habitat marin étant caractérisé par le type de substrat présent (roche, sable ou vase) et par les communautés animales et végétales y vivant, la cartographie des habitats vise à caractériser ces deux paramètres pour chaque habitat présent et à délimiter sa répartition spatiale.

Des techniques variées permettent de produire ces cartes : la photo interprétation d’images aériennes ou satellites (de plus en plus souvent supervisées par des outils d’intelligence artificielle), des observations en plongées, des photos sous-marines généralement couplées à des prélèvements bio sédimentaires, ou encore l’utilisation de sonars.

Pour accéder aux données : https://plan-gestion.parc-marin-gironde-pertuis.fr/action/18

Pour en savoir plus : https://parc-marin-gironde-pertuis.fr/actualites/de-nouvelles-donnees-cartographiques-sur-les-fonds-marins

Mots-clés:Donnée et système d'information, Faune, Flore, Gestion de l'eau et des milieux, Littoral, Mer et océan -

21/04/2023

- www.oieau.fr

L’arrivée du printemps a été marquée par un temps souvent agité sur une grande partie de la France dans une ambiance généralement très douce hormis en début de mois. Des perturbations actives se sont succédées, plus fréquentes qu’à l’ordinaire sur la majeure partie de l’Hexagone, notamment sur un large quart nord-ouest et le nord des Alpes. Elles se sont accompagnées d’une forte instabilité qui a généré de nombreuses giboulées souvent orageuses et de plusieurs épisodes tempétueux. Les précipitations ont été abondantes et généralement excédentaires excepté sur le pourtour méditerranéen et près des Pyrénées où la pluviométrie est restée déficitaire. Le déficit a également perduré sur la Corse malgré un épisode pluvieux intense en début de mois en lien avec la tempête Juliette qui a circulé sur la Méditerranée fin février-début mars. Les cumuls de pluie ont atteint une fois et demie à deux fois et demie la normale près des côtes de la Manche et des frontières du Nord, de la pointe bretonne au nord de l’Aquitaine et de l’Occitanie, voire localement plus sur le nord des Alpes. En revanche, la pluviométrie a été déficitaire de 20 à 70 % du Pays basque au Languedoc-Roussillon, aux Cévennes ardéchoises et à la région PACA ainsi que sur l’ouest de la Corse, voire de plus de 80 % sur le Var, les Alpes-Maritimes et le nord-ouest de la Haute-Corse où le cumul mensuel est resté par endroits inférieur à 10 mm. En moyenne sur le pays et sur le mois, l’excédent* a été supérieur à 40 %.

L’humidité des sols qui avait atteint des records bas début mars a retrouvé des valeurs proches de la normale à l’échelle de la France suite au retour de la pluie sur une grande partie de l’Hexagone. Toutefois, les sols déjà secs fin mars se sont encore asséchés de la Côte d’Azur et de la Provence à la moyenne vallée du Rhône et sont restés très secs autour du golfe du Lion, voire extrêmement secs sur le Languedoc-Roussillon. Les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales sont particulièrement concernés, atteignant des valeurs record de faible humidité des sols superficiels.

Après plusieurs semaines sans pluie efficace, les précipitations de mars ont engendré des épisodes de recharge sur les secteurs les plus arrosés, notamment à l’ouest du territoire. Cependant ces pluies ont eu peu d’impact sur l’état des nappes. La situation demeure peu satisfaisante sur une grande partie du pays : 75% des niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles (58% en mars 2022) avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas.

Au 13 avril 2023, 45 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. Il y en avait 10 en 2022 et 7 départements en 2021.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydrologie -

11/04/2023

- www.drias-eau.fr

Dans le cadre du développement d’un des axes du projet LIFE Eau&CLIMAT, Météo-France vient de mettre en ligne le portail de données hydrologiques DRIAS-Eau, les futurs de l’eau, qui est une déclinaison de DRIAS, les futurs du climat. Il a pour vocation de mettre à disposition des projections hydrologiques des eaux de surface et souterraines, ainsi que l’ensemble des informations utiles à leur bonne utilisation, sous différentes formes graphiques ou numériques.

Ce portail est alimenté par les résultats du projet de recherche Explore2 piloté par INRAE et l’Office International de l'Eau. Météo-France a préparé un nouveau jeu de projections climatiques et réalisé des modélisations hydrologiques.

Les données disponibles sur le portail sont :

- le débit des cours d’eau (sur près de 850 points sur le réseau hydrographique métropolitain),

- l’évapotranspiration,

- l’humidité des sols,

- l’équivalent en eau du manteau neigeux (le stock d’eau potentiellement disponible au moment de la fonte),

- le drainage,

- le ruissellement.

Les cartes et les données sont librement téléchargeables. Le portail s’enrichira d’ici à l’été 2024 avec des données concernant les eaux souterraines et de nombreuses autres données sur d’autres points des cours d’eau du territoire.

Accès à DRIAS Eau : https://www.drias-eau.fr/

Pour en savoir plus : https://www.gesteau.fr/actualite/lancement-du-portail-de-donnees-hydrologiques-drias-eau

Pour en savoir plus sur le projet LIFE EAU&CLIMAT : https://www.gesteau.fr/life-eau-climat

Mots-clés:Donnée et système d'information -

28/03/2023

- revue-set.fr

Cet article scientifique présente l’outil de visualisation cartopgrahique ProfHyl. Celui-ci propose une représentation originale du débit de référence des cours d’eau sous forme de profils en long, assurant une cohérence amont-aval explicite des valeurs de débit. Les cartes produites deviennent plus aisément utilisables, notamment par des utilisateurs non-experts. Les principaux fleuves et rivières de France sont disponibles (une soixantaine en 2022) et leur déploiement dans les années à venir en s’étendra à la gamme de rivières concernées.

ProfHyl a été conçu pour faciliter l’accès à une carte nationale des débits réglementaires qui avait été produite par INRAE dans le cadre d'un partenariat de long terme avec l'Office français de la biodiversité. Il se présente sous la forme d’une application web disponible sur le portail Sunshine.

Cet outil est à explorer et évoluera avec l’ajout de nouvelles couches.

Pour accéder à l’article dans son intégralité : https://revue-set.fr/article/view/7291

Pour accéder au portail : https://sunshine.inrae.fr/app/profilsHydro

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydromorphologie, Cours d’eau -

27/03/2023

- presse.cnes.fr

Suivons les premières actualités du satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography) et les premières données qu’il nous a fait parvenir.

Ses premières observations des eaux de surface montrent des courants océaniques tels le Gulf Stream au large des côtes de la Caroline du Nord et de la Virginie, avec une précision sans précédent. Ses observations de la région de Toulouse permettent quant à elles d’observer des lacs, des rivières et autres masses d'eau douce de façon inédite.

Doté de deux antennes situées aux extrémités d'un mât de 10 mètres de long, l'instrument offre une large couverture latérale permettant de mesurer les hauteurs d'eau avec une précision inédite.

Menée conjointement par le Centre national d'études spatiales (CNES) et la NASA, la mission SWOT permettra de mesurer et de recenser 90% des eaux de surfaces continentales, fournissant ainsi pour la première fois une cartographie haute résolution des ressources en eau douce de notre planète.

Les mesures des masses d'eau douce continentales et d’eau salée des océans fournies par le satellite aideront à mieux comprendre et connaitre le cycle de l’eau à l’échelle mondiale, ce cycle étant intimement lié au changement climatique.

Lancé le 16 décembre 2022, depuis la base de l’US Space Force de Vandenberg en Californie, SWOT est actuellement en phase de recette en vol avant d’entamer la période de calibration et de validation, un processus qui s'étend sur une période de six mois. Les ingénieurs de la mission peuvent ainsi vérifier les performances des systèmes et des instruments scientifiques du satellite avant le début de la phase opérationnelle prévue pour le mois de juillet.

Pour accéder au communiqué de presse : https://presse.cnes.fr/fr/le-satellite-swot-de-suivi-et-de-mesure-des-eaux-livre-ses-premieres-observations

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Mer et océan, Hydrologie -

21/03/2023

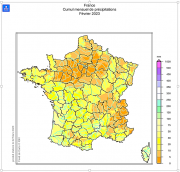

- www.oieau.fr

Le temps est resté sec sur notre pays hormis durant la dernière décade avec des remontées pluvieuses assez actives par endroits sur la Nouvelle-Aquitaine et le sud du Massif central du 22 au 24, suivies d’un retour d’est neigeux les 26 et 27 sur les régions méridionales en lien avec la tempête Juliette puis de précipitations très abondantes sur l’est de la Corse le 28. Les précipitations ont été déficitaires de plus de 50 % sur la majeure partie de l’Hexagone et plus localement sur le nord-ouest de la Corse. Le déficit a généralement atteint 75 à 90 % de la Bretagne aux frontières du Nord et du Nord-Est, sur une grande partie d’Auvergne-Rhône-Alpes, le nord et l’est de la région PACA ainsi que plus localement des Pyrénées centrales au Limousin et sur le sud des Pays de la Loire. Il a dépassé 90 % par endroits sur le nord et l’est de l’Hexagone et de nombreux records de faible pluviométrie ont été battus. Les cumuls ont été en revanche excédentaires sur l’est de la Corse, atteignant localement une fois et demie à deux fois et demie la normale. En moyenne sur le pays et sur le mois, le déficit a atteint 75 %, classant février 2023 au 4ème rang des mois de février les plus secs depuis 1959, derrière les mois de février 2012, 1965 et 1959. Sur la période 1959-2023, ce mois de février se classe au second rang des mois de février les plus secs derrière février 1959 sur la Normandie, l’Île-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté et derrière février 2012 sur l’Occitanie.

Avec le manque de pluies significatives durant plus d’un mois du 21 janvier au 21 février, les sols se sont asséchés sur la totalité du territoire et sont nettement plus secs fin février qu’ils ne devraient l’être à cette période de l’année. La situation des sols fin février correspond à une situation normalement observée mi-avril, soit près de deux mois d’avance. Il s’agit d’un assèchement moins important que ce que l’on observe habituellement sur les mois d’été, mais remarquable pour la saison hivernale durant laquelle les sols se sont asséchés sur tout le territoire de façon précoce. Les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales sont particulièrement concernés, atteignant des valeurs record de faible humidité des sols superficiels.

Concernant l’état des nappes, l’absence de précipitations efficaces durant le mois de février a entraîné une inversion des tendances, avec la moitié des nappes en baisse. Les nappes réactives, sensibles à l’absence de pluies, sont globalement en baisse. Les tendances sur les nappes inertielles sont plus contrastées. La recharge 2022-2023 reste déficitaire. De ce fait, la situation des nappes s’est dégradée et est peu satisfaisante. En effet, les pluies infiltrées durant l’automne sont très insuffisantes pour compenser les déficits accumulés durant l’année 2022 et améliorer durablement l’état des nappes. En conséquence, les niveaux des nappes restent sous les normales mensuelles avec de nombreux secteurs affichant des niveaux bas à très bas. Les niveaux sont nettement inférieurs à ceux de février de l’année dernière.

Concernant les débits des cours d’eau, la situation est particulièrement critique avec plus de 9 stations sur 10 (92 %) présentant des débits de base inférieurs à la médiane. La partie centrale du pays étant la plus marquée par la présence de nombreuses stations avec des valeurs inférieures à la décennale sèche.

Au 13 mars 2023, 7 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. Il n’y en avait aucun en 2022 et 1 département en 2021.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux -

27/02/2023

- www.eaufrance.fr

Dans une ambiance très douce en début de mois puis nettement plus froide durant la seconde quinzaine, les perturbations ont été fréquentes sur une grande partie du pays à l’exception du Sud-Est et assez actives, notamment mi-janvier où elles se sont accompagnées de vent fort et de précipitations abondantes sur le Sud-Ouest et la Corse. Des chutes de neige, assez importantes sur les Pyrénées et la montagne corse, se sont produites jusqu’en plaine en deuxième partie de mois. Les cumuls de pluie ont été géographiquement très hétérogènes, proches des normales ou excédentaires de 10 à 80 % par endroits sur une grande partie de l’Hexagone et la Corse mais généralement déficitaires de 25 à 90 % sur le quart sud-est. En moyenne sur la France et sur le mois, la pluviométrie de janvier a été conforme à la normale*.

La sécheresse des sols superficiels s’est atténuée sur une grande partie du pays durant le mois de janvier. Elle demeure toutefois sévère de l’ouest de l’Hérault au Roussillon voire record sur les Pyrénées-Orientales. En revanche, les sols se sont humidifiés sur le Sud-Ouest et la Corse.

Concernant les cours d’eau, bien que la situation se soit améliorée sur les zones ayant pu bénéficier d’une pluviométrie favorable comme la Bretagne, le Grand-Est ou le long de la Manche, elle s’est dégradée sur le pourtour méditerranéen ainsi qu’en amont de la Garonne et la Loire.

Au 13 février, 3 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison, aucun n’était concerné en 2022, 1 département était concerné en 2021 et 5 départements étaient concernés en 2020.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydrologie -

24/02/2023

- www.seinegrandslacs.fr

Le bassin versant de la Seine amont est caractérisé par une forte tension sur la ressource en eau. Les besoins pour satisfaire les prélèvements sont considérables : les prélèvements en eaux superficielles représentent plus de 2 milliards de m3 chaque année.

Pour anticiper les enjeux de demain, Seine Grands Lacs a réalisé une étude d’évaluation de l’incidence socio-économique et environnementale des étiages sévères.

- Le premier objectif de cette étude est de caractériser les étiages les plus sévères observés sur son territoire. Quatre évènements majeurs ont été retenus : 1921, 1949, 1976 et 1991.

- Le second objectif est d’évaluer l’incidence potentielle de ces étiages sur les milieux et sur les activités socio-économiques et d’autre part la capacité du soutien d’étiage à réduire ces incidences.

L’étude a démontré le rôle indispensable joué par les lacs-réservoirs en période d’étiage pour garantir la disponibilité de la ressource. Les enjeux économiques se concentrent principalement sur la Marne et la Seine en aval de la confluence Seine/Aube. Un taux de remplissage des lacs-réservoirs minimum de 50 % permet de sécuriser les usages prioritaires (c’est-à-dire d’éviter une situation de crise) pour les 4 étiages extrêmes étudiés.

En temps futur, les scénarios montrent que la vulnérabilité du territoire augmente : hausse des besoins en eau, allongement des périodes d’étiage (+ 65 jours) et diminution des débits d’étiage de l’ordre de 20 %. Les lacs-réservoirs seront alors plus difficiles à remplir, et la demande en eau plus importante.

En tant qu’EPTB, Seine Grands Lacs s’engage par ailleurs déjà fortement dans la préservation et la restauration des zones d’expansion des crues qui favorisent l’infiltration d’eau et l’alimentation des nappes.

Enfin, un élément essentiel pour diminuer la vulnérabilité du bassin aux enjeux de l’eau est de limiter la dépendance des usages en privilégiant des mesures d’adaptation ou de réduction des consommations. Ces mesures nécessiteront de mener une concertation globale des usages de l’eau sur le territoire.

Pour aller plus loin et accéder à l’étude : https://www.seinegrandslacs.fr/actualites/et-si-la-seine-etait-sec

Mots-clés:Changement climatique, Cours d’eau, Pression, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource -

Connaître l'état des populations de poissons commerciaux à Mayotte22/02/2023

Afin d’évaluer l’état des stocks exploités et de développer une pêche durable à Mayotte, les scientifiques et les gestionnaires du milieu marin étudient la biologie de six espèces de poissons pêchés sur les récifs de Mayotte.

Trois objectifs pour mieux connaître les poissons démersaux ont été retenus :

- Acquérir des données biologiques sur six espèces de poissons démersaux de récif ;

- Distinguer différentes populations d’une même espèce ;

- Proposer des critères pour décrire l’état des populations de poissons.

Pour mener à bien cette étude, six espèces de poissons démersaux ont ainsi été sélectionnées et échantillonnées : Croissant queue jaune, Vivaneau rubis, Carangue bleue, Vivaneau job, Vivaneau rouillé et Vieille rogaa.

Quelles données sont collectées ?

Les poissons sont d’abord pesés et mesurés. Les gonades, organes reproducteurs des poissons, sont observées pour déterminer le sexe et le stade de maturité de chaque individu.

Enfin les otolithes, de petits os situés dans la tête des poissons, sont extraits. Ils permettent de connaître l’âge de chaque individu.

Contribuer au développement de la pêche mahoraise

Cette étude participe à la connaissance halieutique nécessaire pour soutenir la pêche artisanale mahoraise. L’effort financier et scientifique devra être poursuivi pour atteindre la connaissance de l’état des populations de 40% des espèces exploitées à Mayotte, comme demandé par l’Union européenne.

Cette étude s’est déroulée avec le soutien financier de l’Union européenne – NextGenerationEU, de France Relance et de l’Office français de la biodiversité, le Parc naturel marin de Mayotte et le bureau d’étude OCEA Consult’, avec l’appui du CUFR de Mayotte, lancent le projet DEMERSTOCK.

Pour en savoir plus : https://parc-marin-mayotte.fr/actualites/connaitre-letat-des-populations-de-poissons-commerciaux-mayotte

Mots-clés: -

20/02/2023

- cerema.maps.arcgis.com

Le portail aquaculture, proposé par le CEREMA, a pour objectif de constituer un centre de ressource de données cartographiques en lien avec l'aquaculture. Il permet de regrouper et de visualiser l'ensemble des données géographiques existantes en métropole et outre-mer. Il donne de la visibilité aux aquaculteurs et participe à créer les conditions pour le développement durable de leur activité.

Les données sont regroupées autour de 7 grands thèmes :

- Physico-chimie,

- Écosystème,

- Sanitaire,

- Réglementation,

- Usages,

- Accessibilité,

- Économie.

Des zooms pré-paramétrés ont été réalisés par grands bassins de production aquacoles en métropole et en outre-mer.

Des documents d’aide en ligne accompagnent la navigation sur ce portail.

Les informations affichées sont issues d'un recueil de données réalisé auprès des services gestionnaires en 2018 et 2019. Elles figurent dans la liste des données présentes dans le visualiseur avec le service producteur et leur date de mise à jour lorsque l'information est disponible.

Pour accéder au portail : https://cerema.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=be28d76c0c4b44468c3f42f63f174c21%20

Mots-clés:Donnée et système d'information, Pêche et aquaculture -

15/02/2023

- www.migradour.com

Cette actualité synthétise le bilan des observations faites sur les stations de contrôle pour le suivi des poissons migrateurs sur le bassin de l’Adour.

Un premier constat général lié aux conditions de sécheresse de cette année particulière montre un étiage précoce, intense et prolongé qui a pu affecter la répartition et peut-être même la survie d’une partie des populations migrantes (grands salmonidés notamment) et entraîne donc des observations contrastées.

Ainsi, ce bilan présente les différents niveaux d’abondance constatés selon les zones considérées ou la temporalité pour la grande alose,la lamproie, la truite de mer ou le saumon atlantique que cela soit dans les stations établies ou nouvellement installées en 2022.

Plus de détails sont mis à disposition via différents graphiques présentant une dizaine d’années de données dans l’observation de ces différents effectifs et permettant d’explorer les répartitions des populations dans ces sous-bassins, du recrutement des juvéniles…

Pour en savoir plus : https://www.migradour.com/stations-de-controle-bilan-de-lannee-2022/

Mots-clés:Poisson, Préservation, Cours d’eau, Pression, RDI, Pêche et aquaculture -

07/02/2023

- www.eaurmc.fr

Créées dans les années 60, les Agences de l’eau, préalablement appelées « agence de bassin » sont des établissements publics administratifs de l'Etat sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement et sous celle du ministère chargé des finances. A nombre de 6 en France métropolitaine, elles participent à la gestion de l’eau sur une circonscription administrative de bassin, dont les limites correspondent à un grand bassin hydrographique.

Les bassins hydrographiques des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont dotés d'un Office de l'Eau, aux missions équivalentes à celles des Agences métropolitaines.

Les missions des Agences sont dédiées à une utilisation rationnelle des ressources en eau, la lutte contre la pollution et la protection des milieux aquatiques. Pour cela les agences perçoivent des redevances auprès des différents usagers de l’eau et les redistribuent sous forme d’aides financières (prêts, subventions) aux collectivités locales, aux industriels et aux agriculteurs pour la réalisation de travaux (lutte contre la pollution, développement et gestion des ressources en eau…).

Ainsi aujourd’hui, l’Agence Rhône Méditerranée Corse présente le bilan de ses actions 2022 sous la forme de chiffres clés pour ses bassins et d’un focus sur la gestion des eaux de pluie dans le bassin Rhône-Méditerranée.

Pour un investissement total de 424,6 M€, le financement de 4392 projets a été porté par les collectivités, entreprises, agriculteurs et associations pour améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

A ce montant s’ajoute une autorisation de dépenses supplémentaires de 22 M€ pour accompagner les conséquences de la sécheresse sans précédent connue en cette année 2022. Ainsi une orientation budgétaire de 6 M€ pour 516 projets a également été possible pour la gestion des eaux pluviales et leur infiltration directe dans le sol.

Pour en savoir plus : https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_117996/fr/bilan-2022-des-aides-de-l-agence-de-l-eau-ce-qu-il-faut-retenir

Mots-clés:Donnée et système d'information, Eaux pluviales urbaines, Economie de l'environnement, Financement, Gestion de l'eau et des milieux, Politique publique -

06/02/2023

- www.eaufrance.fr

Les précipitations, contrastées, ont été excédentaires de 10 à 70 % de l’ouest des Hauts-de-France à la Bretagne, sur la côte atlantique, le Sud-Ouest ainsi que sur l’ouest et le sud de la Corse, voire plus par endroits, dépassant localement deux fois la normale mensuelle. On a enregistré 15 à 20 jours de pluie sur les régions bordant la Manche, la façade ouest, le Sud-Ouest et du Jura aux Vosges, soit 2 à 6 jours de plus que la normale, voire jusqu’à 22 jours du nord de la côte vendéenne au sud de la Bretagne soit 6 à 9 jours de plus que la normale. À l’inverse, les cumuls de pluie ont été déficitaires de 30 à 70 % du Var aux Alpes-Maritimes et des Cévennes à l’est du Languedoc, jusqu’à 90 % sur le Roussillon. En moyenne sur la France et sur le mois, la pluviométrie a été proche de la normale.

La sécheresse des sols superficiels, encore présente jusqu’à mi-novembre sur l’Occitanie, l’Aquitaine, la région PACA et la Haute-Corse, s’est atténuée en fin de mois suite à de fréquents épisodes pluvieux durant la seconde quinzaine. Elle persiste toutefois du Languedoc-Roussillon aux Alpes-Maritimes et sur la Haute-Corse.

Concernant les débits des cours d’eau, bien que la situation ait pu s’améliorer localement notamment sur l’est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, près de 80 % des stations présentent toujours des débits d’étiage inférieurs à la médiane.

Au 9 décembre, 28 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison, 1 département était concerné en 2021, 3 départements étaient concernés en 2020 et 10 départements étaient concernés en 2019.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydrologie -

01/02/2023

- pole-lagunes.org

A l’issue de deux années de développement et de test d’un indicateur hydrologique pour le suivi et l’évaluation de la restauration/création de zones humides, le guide méthodologique HYDRINDIC est publié, accompagné de l’ensemble des fichiers associés à l’indicateur.

Cet indicateur a été développé en complément de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (Gayet et al. 2016) évaluant les fonctions de ces écosystèmes avec des indicateurs et suivre le devenir de zones humides impactées et en voie de restauration/création.

Pensé pour améliorer le suivi et l’évaluation des opérations de restauration/création de zones humides, le projet Hydrindic promeut le développement de suivis hydrologiques et l’évaluation des opérations de restauration/création avec un indicateur spécifique.

Préalablement développé aux Etats-Unis, il a été transposé en métropole dans une variété de zones humides (en 2020-2021). Les résultats obtenus avec cet indicateur permettent d’alerter sur la trajectoire d’évolution des zones humides en voie de restauration/création vis-à-vis de l’objectif de restauration/création.

Le principe de l’indicateur repose donc sur la comparaison annuelle de chroniques piézométriques (relevé de la profondeur de nappe dans le temps à l’aide de plusieurs piézomètres) entre une zone humide en voie de restauration/création et des zones humides qui correspondent à l’objectif de restauration/création (SCORs).

L’outil en ligne, appelé « APP HYDRINDIC », (https://hydrindic-inrae.shinyapps.io/hydrindic-inrae) permet une lecture et une analyse facilitées des données piézométriques par le calcul automatique de l’indicateur. Il présente les données du tableur type importé sous forme graphique directement dans le navigateur et ne nécessite pas de compétences techniques particulières.

Ainsi, ce projet partenarial a été financé par l’OFB et réalisés par INRAE en partenariat notamment avec PatriNat, Le CEN Savoie ainsi que les bureaux d’études Soltis-environnement et Biotope. Il a vocation à être déployé sur l’ensemble du territoire français.

Pour en savoir plus :

Guide méthodologique : http://www.zones-humides.org/sites/default/files/guide_hydrindic_v1.pdf

Page de l’indicateur : https://hydrindic-inrae.shinyapps.io/hydrindic-inrae/

Mots-clés:Restauration, Zone humide, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource