Données sur l'eau

L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.

-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"

-

20/04/2021

- www.oieau.fr

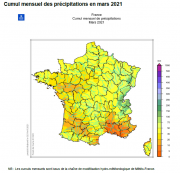

La France a été sous l’influence de conditions anticycloniques une grande partie du mois et les perturbations ont été souvent peu actives. Toutefois, du 13 au 19, les passages perturbés se sont accompagnés de chutes de neige abondantes sur le relief de l’Est et le Massif central avec parfois quelques flocons jusqu’en plaine sur le quart nord-est ainsi que sur la Provence.

La pluviométrie a été déficitaire de plus de 25 % sur la quasi-totalité du pays. En moyenne sur le pays et sur le mois, le déficit a été proche de 50 %. Mars 2021 est ainsi le mois de mars le plus sec depuis 2012.Au 1er avril, l’indice d’humidité des sols superficiels est déficitaire de plus de 10 % sur la majeure partie du pays. Sur l’arc méditerranéen où les pluies ont été quasi absentes, la sécheresse se poursuit.

Courant mars 2021, les tendances d'évolution des niveaux des nappes traduisent la fin progressive de la période de recharge hivernale. A partir de fin février, les nappes ont bénéficié de l’essentiel de leur recharge 2020-2021. Celle-ci a généralement été nettement supérieure à la moyenne, du fait de pluies efficaces conséquentes. La situation au mois de mars est satisfaisante sur une grande partie du territoire, avec des niveaux modérément bas à hauts.

Concernant les cours d'eau, les débits ont fortement diminué sur l’ensemble du territoire. Le pourcentage de stations de mesure présentant une forte hydraulicité (supérieure à 120%) a chuté par rapport au mois précédent, passant de 77 % à 1 %.

Au 12 avril 2021, 2 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 3 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages, alors que 4 départements l’étaient en 2019.

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) est constitué d’un ensemble de cartes et de leurs commentaires qui présentent l’évolution mensuelle des ressources en eau.

Le BSH est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs1 (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office international de l’Eau (OiEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la transition écologique et solidaire, et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).1 Office Français de la Biodiversité (OFB), BRGM, Electricité de France (EDF), EPTB Loire, EPTB Seine Grands Lacs, Météo-France, Ministère de la Transition écologique (Direction de l'eau et de la biodiversité), Voies navigables de France (VNF).

Pour en savoir plus

Consulter ou télécharger le bulletin national de situation hydrologique au 12 avril 2021Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Hydrologie, Sécheresse, Usage, Hydraulicité, Indice d'humidité du sol -

16/04/2021

- pole-lagunes.org

Un outil opensource ODK Collect (conçu par Get ODK), a été adapté et paramétré par pour les besoins des gestionnaires du Forum interrégional des lagunes éditerranéennes (FILMED). C'est un formulaire de saisie de données sur téléphone. Il est disponible pour smartphone ou tablette Androïd ! Il a l’avantage de pouvoir fonctionner en mode déconnecté/connecté pour que les utilisateurs téléversent leurs données vers le serveur de la base de données dès qu’ils le souhaitent.

Quelles données ?

Cet outil assure le suivi des paramètres physico-chimiques des lagunes. Il est destiné à la remontée de ces données depuis le terrain. C’est un formulaire simple d’utilisation permettant à chaque gestionnaire de bancariser ses mesures et informations directement dans la base de données du FILMED.

L’outil est paramétré pour indiquer automatiquement les stations de l’utilisateur et l’ensemble des indicateurs physico-chimiques suivis par le réseau, ainsi que des données de météo. Il est également possible de prendre une photo directement sur le terrain pour relever une observation à une station donnée.

A noter que cet outil ODK Collect est déjà adapté à de nombreux suivis (ex suivis naturalistes) et pourra également faire l’objet d’autres utilisations telles que le suivi des ouvrages hydrauliques en marais.

Pour en savoir plus

Consulter le tutoriel d’ODK CollectMots-clés:Donnée et système d'information, Physico-chimie, Application mobile, Base de données -

15/04/2021

- www.sandre.eaufrance.fr

Le Secrétariat Technique du Sandre a mis à jour les référentiels de la vigilance crues avec les données fournies par le Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations (Schapi). La mise à jour porte sur les Territoires de Compétence Crues (TCC), les territoires, stations et tronçons de vigilance crues.

Pour rappel, la France est divisée en territoires de compétences crues (TCC), surfaces géographiques sur lesquelles des intervenants (les services de prévision des crues (SPC), les cellules de veille hydrométéorologique (CVH) ou le Schapi) ont compétence en matière de vigilance crues. La gestion d'un TCC est donc assurée par un service de l'état ou un établissement public. Le cadre réglementaire d'un TCC peut être défini par des textes réglementaires.

A titre d'exemple, le territoire Adour comme le territoire Vilaine-Côtiers Bretons ou encore le territoire métropolitain, sont des territoires de vigilance crues.

L’ensemble de ces concepts (TTC, mais encore les territoires, stations et tronçons de vigilance crues...) sont définis dans le dictionnaire sandre Vigilance crues v.1.1

Pour les utilisateurs experts, cette actualisation permet de télécharger ces référentiels aux formats ESRI Shapefile et GPKG, d’y accéder via les services web du Sandre et de consulter le rapport des contrôles qualité réalisé sur ces jeux de données.

Toutes ces informations sont accessibles directement depuis les fiches de métadonnées de l'atlas-catalogue du Sandre :

-Territoires de Compétence Crues (TCC) - Métropole

-Territoires de vigilance crues - Métropole

-Tronçons hydrographiques de vigilance crues - Métropole

-Stations hydrométriques de vigilance crues - MétropoleMots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Hydrologie, Inondation -

12/04/2021

- www.gesteau.fr

La base de données nationale contenant les règles des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau ou SAGE approuvées, est maintenant disponible sur gesteau.fr, en accès libre. Elle est issue d'un projet de recherche du laboratoire GESTE et a été complétée dans le cadre du groupe de travail national sur les SAGE, piloté par la Direction de l'eau et de la biodiversité du Ministère de la Transition écologique, et réunissant ENGEES, INRAe, agences de l’eau, services déconcentrés de l’État, animateurs de SAGE et l'OiEau.

Cette base de données rassemble toutes les règles de SAGE approuvées et mises en œuvre au niveau national, à la dernière date de mise à jour de la base (20 fevrier 2021), sous forme d’un fichier Excel. Elle est accompagnée d'une notice d'utilisation qui rappelle l'origine du projet, ses objectifs, les caractéristiques et les diverses applications d’une telle base de données

Pour rappel : Instauré par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, le règlement du SAGE est un document contenant des règles édictées par la commissions locales de l’eau (CLE) afin d’assurer la réalisation des objectifs prioritaires du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD).

Quelle est l'origine de cette base de données ?

La base de données nationale sur les règles de SAGE est une suite directe au projet ORACLE (Observatoire des règlements et de l’activité des CLE), piloté depuis 2017 par le laboratoire Gestion Territoriale de l’Eau et de l’Environnement (GESTE) de l’ENGEES/INRAE. L'objectif initial du projet ORACLE était d’analyser, 10 ans après l’entrée en vigueur des règlements, la manière dont les commissions locales de l’eau (CLE) se sont saisies de ce nouveau levier d’action. Une synthèse des travaux menés est consultable au lien suivant : http://geste.engees.eu/node/657

Pour en savoir plus :

Télécharger la base de données nationale des règles de SAGE mises en œuvre au niveau national (format Excel)

Consulter la synthèse des travaux du projet ORACLE

consulter le 4 pages du projet ORACLE

Consulter le site du Laboratoire GESTEMots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Politique publique locale, Gouvernance, Réglementation -

09/04/2021

- www.inrae.fr

Le manque d’eau affecte à la fois les populations humaines et les écosystèmes. Le changement climatique impacte aussi directement les ressources en eau, avec des conséquences diverses : inondations, sécheresses et parfois les deux. Face aux défis de l’eau, INRAe développe des recherches à l’échelle à la fois locale et globale, et participe à études à l'échelle internationale dont l'état des lieux des représentations du cycle de l'eau.

L’eau est une ressource vitale et renouvelable, par les précipitations, mais pas illimitée : on estime son volume total sur Terre à 1,4 x 1021 litres, contenu à 97 % dans les océans. L’eau douce représente seulement 3 % de ce volume.

A volume total globalement constant, l’eau circule en permanence sous ses formes liquide, solide (neige, grêle, glace) et gazeuse (vapeur d’eau), entre différents compartiments reliés entre eux.

Une étude, publiée le 10 juin 2019, dans Nature Geoscience, a analysé plus de 450 des représentations, du cycle de l'eau de la Terre utilisées dans l'éducation et la recherche et a constaté d’importantes inexactitudes.Des montagnes, des arbres, la mer : voilà ce que montrent la plupart des représentations du cycle de l’eau. Un facteur crucial manque : les activités humaines.

Une équipe internationale de chercheuses et chercheurs, à laquelle des scientifiques d’INRAe (ex-Irstea et INRA) et de l'Université de Rennes ont participé, a analysé plus de 450 de ces représentations, provenant du monde entier, et a trouvé que seulement 15 % d’entre elles montrent l'interaction de l'homme avec le cycle de l'eau et seulement 2 % représentent le changement climatique ou la pollution de l'eau, deux des principales causes de la crise mondiale de l'eau.

Ils ont également compilé les dernières estimations de l'eau sur Terre à partir de plus de 80 études mondiales, qui ont montré à quel point l’influence des activités humaines sur l'eau est devenue considérable.Hormis l’activité humaine qui modifie le cycle de l'eau, d’autres importantes inexactitudes existent sur ces représentations. Les précipitations continentales, sous forme de pluie, neige, grêle, ne proviennent pas majoritairement des océans : 2/3 provient de l’évapotranspiration des sols et des plantes (cultures, forêts), contre 1/3 qui provient des océans.

Les scientifiques dressent un état des lieux actualisé de la ressource en eau, élaborent une nouvelle série de représentations pour mieux comprendre le fonctionnement du cycle de l'eau. Ils montrent une image plus complexe qui illustre les liens entre l'utilisation des terres, les précipitations, les changements dans la fonte des glaciers, la pollution et la montée du niveau de la mer.La consommation humaine mondiale d’eau par an s’élève à 24 millions de milliards de litres (24 x 1015 litres), ce qui représente plus de 50% de l’eau des rivières terrestres. Elle englobe le volume total de l'eau que nous utilisons en :

-eau verte : eau de pluie et humidité du sol utilisées pour les cultures et les pâturages ;

-eau bleue : eau pompée puis consommée par l’Homme ;

-eau grise : eau rejetée sous forme dégradée. Elle correspond au volume nécessaire pour diluer les pollutions d’origine humaineQuelques chiffres clés sur les activités humaines et les menances qui pèsent sur l'eau

-Sécheresse et désertifications : 500 millions de personnes touchées par la désertification (GIEC)

-Montée du niveau de la mer : +60 à 110 cm d'ici 2100 si on suit la tendance actuelle(GIEC)

-Baisse du niveau moyen des nappes : 160 milliards de mètres cubes d'eau de pompage annuel mondial des aquifères

-Pollution des eaux : En France, 389 pesticides différents retrouvés au moins une fois dans les rivières et 265 pesiticides différents retrouvés au moins une fois dans les eaux souterraines (données 2014)Pour en savoir plus :

Lire l'article publié sur le site de l'INRAe

Le résumé et la bibliographie de l'étude publiée dans Nature Geoscience

Télécharger les images du cycle de l'eau haute résolution sur le site de l'Université de RennesMots-clés:Changement climatique, Pluie et neige, Gestion de l'eau et des milieux, Cours d’eau, Mer et océan, Quantité de la ressource, Usage, Agriculture -

06/04/2021

- www.lesagencesdeleau.fr

Lancée en 2013 par les agences de l’eau, l’application propose d’accéder aux données sur la qualité des eaux de baignade tout en informant sur la santé des cours d’eau et les nombreuses espèces de poissons qui peuplent les rivières et sur la qualité des eaux de baignade.

Toutes les données sur la qualité des eaux des rivières peuvent être consultées depuis un smartphone, une tablette et nouveauté, depuis un ordinateur.

On découvre, à partir d’une carte interactive si le cours d’eau sélectionné est en « très bon état » (en bleu), « bon état » (en vert) ou encore en « mauvais état » (en rouge) en s’appuyant sur la vision nationale des cours d’eau en bon état .L’application donne accès à toutes les données des paramètres témoins de la santé d’une rivière : poissons, invertébrés, micro-algues, polluants chimiques, acidité…

Quelle est la source de ces données ?

Dans le cadre du système d’information sur l’eau et du schéma national des données sur l’eau, les agences de l’eau assurent le suivi de la qualité des rivières constitué d’un réseau de 5000 stations de surveillance. Elles collectent plus de 16,5 millions de données individuellessur l’état des cours d’eau, chaque année.

Depuis 2016, l’application intègre une nouvelle donnée : les espèces de poissons qui circulent dans les rivières de France. Les données (agences de l’eau et OFB) sont issues de 2500 sites de pêche sur l’ensemble du territoire.

Depuis 2019, l’application affiche pour chaque site de baignade, les données sur la qualité bactériologique des eaux. Ces données, issues du ministère de la Santé, sont régulièrement actualisées et disponibles en temps réel.

Un quizz permet à chaque utilisateur de tester et améliorer ses connaissances sur l’eau, l’impact du changement climatique, la qualité des rivières…

L’application « Qualité des rivières » est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et sur les terminaux sous système d’exploitation Androïd : on la télécharge en flashant directement le QR code

La nouveauté : Les données sont également consultables directement sur ordinateur à cette adresse : https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/

Mots-clés:Donnée et système d'information, Poisson, Cours d’eau, Plan d'eau, Qualité de la ressource, Santé, Baignade, Micro-algues, Polluant chimique, Bon état, Invertébrés -

02/04/2021

- www.banquedesterritoires.fr

Le prix de l'eau en France a augmenté de 10,7% en moyenne depuis dix ans, entre 2011 et 2020, selon une enquête du magazine français 60 Millions de consommateurs publiée le 25 mars, portant sur 130 communes.

Le prix moyen du mètre cube d’eau est d’environ 4 euros avec des écarts qui vont du simple au quintuple selon les villes : de 1,45 euro/m3 à Antibes à 8 euros à Mamoudzou (Mayotte).

Les plus fortes hausses concernent des villes moyennes : Pau (+43%, à 4,27 euros), Annecy ou Bar-Le-Duc (+38%, à 4,13 et 4,54), Chartres (+34% à 4,96), 5,80 euros/m3 à Saint-Brieuc (+71% en dix ans), ou 3,42 à Paris.Globalement, la facture porte pour environ 40% sur la distribution d'eau potable, 40% sur l'assainissement et les 20% restants sont des taxes et redevances. La TVA sur l'assainissement, est passée de 5,5% à 7% en 2012 alors que celle sur la distribution de l'eau est restée à 5,5%.

Un des défis à venir sera la maîtrise de la facture d'eau, car les services publics de l'eau ont besoin de réinvestir lourdement dans les infrastructures, l'état du réseau, vieillissant, nécessiterait 9 milliards d'euros d’après Tristan Mathieu, délégué général de la Fédération des entreprises de l'eau (FP2E). De nouvelles normes environnementales se profilent, telle que la directive de l'UE sur la qualité de l'eau potable, publiée en décembre 2020 et qui enrichit la liste de polluants à surveiller.

L’étude constate que le passage en gestion publique dans plusieurs villes n'a pas fait baisser l'addition : Les prix ont augmenté comme à Paris, Rennes ou à Grenoble. La disponibilité de la ressource aquatique pèse aussi sur le prix. Environ 65% du territoire profite de nappes souterraines, bien moins coûteuses à exploiter que lorsqu'il s'agit de recourir à des eaux de rivières ou de surface, qu'il faut traiter. Mais le réchauffement du climat promet des difficultés supplémentaires.

A ce stade, la France reste toutefois un des pays européens où l'eau est la moins chère, avec ses 4 euros/m3 en moyenne contre 5,21 euros en Allemagne et 6,61 euros au Danemark, selon l'enquête Nus-consulting 2017.

Pour en savoir plus :

Les chiffres clés sur le prix moyen global de l'eau en Europe 2017

11ème édition du baromètre NUS Consulting sur les prix des services d’eau et d’assainissement en Europe

Télécharger le dossier de presse prix de services d'eau et d'assainissement de la 11ème édition du baromètre NUS ConsultingMots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable et assainissement, Prix de l'eau -

26/03/2021

- www.eau-rhin-meuse.fr

GEORM est une application web de consultation de données géographiques relative à la gestion de l’eau des bassins Rhin et Meuse pour leur partie française. Elle donne accès à des cartographies thématiques distinctes pour chaque domaine :

- Eaux superficielles

- Eaux souterraines

- Données relatives à la directive-cadre sur l'eau (DCE)

- Données techniques métier (assainissement, hydromorphologie, biodiversité...).Cet outil fonctionne sur l’ensemble des navigateurs récents (Firefox, chrome, Edge, Opéra). Il est accessible sur PC et appareils mobiles (Android et IOS).

GeoRM est accessible depuis le site du système d’information sur l’eau du bassin Rhin-Meuse (SIERM) : https://rhin-meuse.eaufrance.fr/

Un guide de prise en main est mis à disposition sur le site : http://georm.eau-rhin-meuse.fr/georm/site/Notice_GEORM.pdf

Les données et les fonctionnalités évolueront au cours du temps pour satisfaire au mieux les utilisateurs.Pour en savoir plus :

Consulter l'application GEORMPour toute question, n’hésitez pas à contacter l’équipe dédiée à cette adresse : georm@eau-rhin-meuse.fr

Mots-clés:Donnée et système d'information, Assainissement, Gestion de l'eau et des milieux, Hydromorphologie, Eau souterraine, Zone humide, Données géographiques, Cartographie, DCE -

25/03/2021

- ofb.gouv.fr

Le jeudi 11 mars 2021, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) et l’Office français de la biodiversité (OFB) ont signé un accord-cadre d’une durée de 4 ans pour renforcer la protection de la biodiversité marine (habitats, espèces marines), améliorer le suivi et l’évaluation de son état et évaluer les menaces qui pèsent sur les mers.

Ce partenariat s’articule ainsi autour de quatre axes d'action :

- La mise en œuvre des directives européennes (directive cadre sur l’eau, directive cadre stratégie pour le milieu marin, directive cadre pour la planification de l’espace maritime, directive habitat-faune-flore et directive oiseaux) ;

- L’observation et le suivi des écosystèmes marins, en acquérant des données de qualité sur ces milieux et la bancarisation de ces données ;

- L’appui de l’État dans la construction des politiques de préservation et de gestion de la biodiversité marine d’aujourd’hui et de demain en mobilisant la recherche ;

- La valorisation des données et résultats issus du partenariat auprès de tous les publics.Enfin Bérangère ABBA (secrétaire d'État chargée de la Biodiversité), rappelle que son combat est : « d’agir pour que la biodiversité prenne toute sa place dans nos politiques publiques, comme le climat. Notre Stratégie Aires Protégées 2021-2030 a pour objectif de protéger 30% du territoire et des eaux françaises d’ici 2022, dont 10% en protection forte. Pollution, surexploitation, espèces invasives, artificialisation et destruction des habitats : pour toutes ces pressions, des réponses existent. Les travaux de l’Ifremer et de l’OFB doivent en permettre la mise en œuvre de façon pérenne. »

Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Milieu et habitat, Mer et océan, Politique publique, Valorisation des données, Biodiversité marine -

19/03/2021

- www.oieau.fr

Dans la continuité du mois de janvier, les perturbations ont été fréquentes en première partie du mois générant crues et inondations notamment sur le quart sud-ouest ainsi qu’au nord de la Seine. Ces régions enregistrent des records de saturation des sols superficiels.Les cumuls de pluie ont été inférieurs à la normale sur la majeure partie du pays. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été déficitaire de près de 20 %.

Le déficit a souvent dépassé 30 % sur les régions bordant la Manche, le flanc est du pays, au sud de la Garonne ainsi que sur le littoral méditerranéen et le nord-est de la Corse. La pluviométrie, plus conforme à la normale sur le reste du pays, a été excédentaire de 10 à 40 % sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine et l’ouest de la Corse.

Sur la période de décembre 2020 à février 2021, les pluies cumulées de l’hiver en moyenne excédentaires de plus de 30 %, classent cet hiver parmi les 10 hivers les plus arrosés sur la période 1959-2021.L’indice moyen d’humidité des sols superficiels a également atteint des valeurs records sur la France du 1er au 3 février (mesures depuis 1959).

En février 2021, les niveaux des nappes sont majoritairement en hausse. La situation est très satisfaisante sur une grande partie du territoire, la recharge a été conséquente et les niveaux des nappes sont au-dessus des moyennes mensuelles.Concernant les cours d’eau, les débits ont globalement augmenté sur l’ensemble du territoire. Cependant quelques stations présentant une faible hydraulicité persistent principalement sur le pourtour méditerranéen.

Le remplissage des retenues s’est globalement poursuivi en février.

Au 10 mars 2021, un département a mis en oeuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 3 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages.

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) est constitué d’un ensemble de cartes et de leurs commentaires qui présentent l’évolution mensuelle des ressources en eau.

Le BSH est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs* (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office international de l’Eau (OiEau), en lien avec la direLction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la transition écologique et solidaire, et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

*Office Français de la Biodiversité (OFB), Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace (Aprona), BRGM, Electricité de France (EDF), EPTB Loire, EPTB Seine Grands Lacs, Météo-France, Ministère de la Transition écologique (Direction de l'eau et de la biodiversité), Voies navigables de France (VNF)Pour en savoir plus :

Consulter le bulletin national de situation hydrologique au 10 mars 2021

Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Quantité de la ressource, Hydrologie -

15/03/2021

- unesdoc.unesco.org

A l’échelle international, OBIS (Ocean Biodiversity Information System) est un système d'échange mondial de données et d'informations en libre accès sur la biodiversité et la biogéographie des océans pour la science, la conservation et le développement durable. La plateforme OBIS fournit une passerelle vers des jeux de données contenant des informations sur le lieu et le moment où les espèces marines ont été enregistrées. Les jeux de données peuvent être recherchés de manière transparente par nom d'espèce, niveau taxonomique, zone géographique, profondeur et heure. Les résultats de la recherche peuvent ensuite être cartographiés et liés aux données environnementales disponibles.

Quels sont les autres systèmes d’information sur la biodiversité marine en relation avec OBIS?

EurOBIS (European Ocean Biodiversity Information System)

Le système européen d'information sur la biodiversité des océans (EurOBIS) est le nœud européen d’OBIS, qui publie des données de distribution sur les espèces marines, collectées dans les eaux marines européennes ou collectées par des chercheurs européens en dehors des eaux marines européennes.Quels sont les partenaires d’EurOBIS ?

EMODnet (European Marine Observation and Data Network)

Le réseau fournit un accès gratuit aux données sur la distribution temporelle et spatiale des espèces marines et de toutes les mers régionales européennes. Ces données s’articulent autour des thèmes suivants : la bathymétrie, la géologie, la physique, la chimie, la biologie, les habitats de fonds marins et les activités humaines.Quel lien existe-t-il entre EurOBIS et EMODnet ?

EMODnet s’appuie sur le Registre mondial des espèces marines (WoRMS) et le système européen d'information sur la biodiversité des océans (EuroOBIS)European LifeWatch

Une infrastructure qui se présente sous la forme d’un laboratoire virtuel pour la recherche en biodiversité. Le concept de LifeWatch a été développé, avec le soutien des réseaux d'excellence de l'UE liés à la biodiversité et au fonctionnement des écosystèmes. LifeWatch donne accès aux données et informations via une plateforme unique qui rassemble (virtuellement) un large éventail et une grande variété de jeux de données, de services et d'outils, différentes bases de données, tous liés à la taxonomie, la biogéographie, l'écologie, la génétique et la littérature.GBIF (Global biodiversity Information Facility)

Le système mondial d'informations sur la biodiversité GBIF estun réseau international et une infrastructure de données financés par les gouvernements mondiaux. Il coordonne la mise à disposition libre et gratuite via Internet, des informations et les données mondiales sur la biodiversité et les données de l'environnement terrestre et aquatique. Elles sont accessibles pour tous et partout dans le monde.Quel lien existe entre EurOBIS et GBIF ?

Les données publiées sur le portail EurOBIS sont également mises à disposition dans le GBIF, via le flux de données international établi. Il fournit régulièrement une liste des ensembles de données marines que le réseau EuroObis n’a pas récupéré via les échanges OBIS / EurOBIS. Par exemple l’INPN intègre les données issues du GBIF et au niveau interenational le GBIF en 2019/2020 diffuse l’apport de plus de 22 millions de nouvelles occurrences agrégées par l’INPN dans le GBIF.Quelques chiffres clés d’OBIS :

- Des données de présence / absence : 70 608 311

- Des mesures et faits : 76 229 797

- Des jeux de données : 3 867

- Des espèces validées et acceptées : 154 149Pour en savoir plus, consulter les sites :

- OBIS

- EurOBIS

- EMODnet

- LifeWatch

- GBIF

- SISMER : le portail français des données marines de l'IfremerMots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Poisson, Mer et océan -

Liste rouge des espèces menacées en France : 13 ans de résultats et environ 18% des espèces menacées08/03/2021 - professionnels.ofb.fr

A l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, le mardi 3 mars 2021, le comité français de l’UICN et l’UMS-PATRINAT (OFB-CNRS-MNHN) ont présenté les résultats de treize années de travail d’évaluation sur les espèces à l’échelle nationale.

Depuis 2008, la liste rouge nationale mobilise 500 experts et contributeurs, et les meilleures données disponibles pour évaluer le risque d'extinction des espèces sur les territoires français. Ce projet collaboratif associe 31 organisations partenaires nationales et locales de référence sur les enjeux de connaissance et de conservation de la nature.

Quels sont les rôles de la liste rouge nationale ?

La liste de rouge :

- constitue l’inventaire du risque de disparition des espèces de France, et des menaces auxquelles elles sont confrontées ;

- identifie les espèces ayant le besoin le plus urgent des mesures de conservation ;

- offre un cadre de référence et permet par son actualisation régulière de suivre l’évolution des espèces menacées ;

- constitue une base de données scientifique standardisée pour diffuser les connaissances et guider les stratégies d’actions …Quelques chiffres clés

- 13 842 espèces évaluées,

- 2 430 menacées (17,5 %),

- 187 disparues ou éteintes (1,5 %).

- En France métropolitaine, parmi les plus importantes proportions d’espèces menacées, pour la faune 23% des amphibiens sont menacés de disparition du territoire, tout comme 19% des poissons d’eau douce et 28% des crustacés d’eau douce.

- En outre-mer, parmi les espèces menacées ou déjà disparu :

* 21% des libellules et demoiselles et 33% des poissons d’eau douce de l’île La Réunion,

* 13% des oiseaux et des poissons et 16% des mammifères marins en Guyane

* 47% des reptiles, 28% des mollusques et 21% des oiseaux en Martinique,

* 15% des coraux constructeurs de la Réunion sont également menacés ou quasi-menacés, tout comme 12% de ceux présents à Mayotte et 6% dans les îles Éparses.Pour en savoir plus :

- Télécharger la liste rouge des espèces menacées en France

- Consulter la page d’actualité sur le site de l’OFB

- Lire « les espèces menacées » sur le site de l’OFB

- Consulter le site de l’UICN France – Liste rouge

- Consulter le Tableau de synthèse des résultats de la Liste rouge nationale sur le site français de l’UICN

- Consulter le site de l’INPN-MNHN : programme des listes rouges, vidéo et résultatsMots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Faune, Flore -

01/03/2021

- www.sandre.eaufrance.fr

La Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE) est un outil national fédérateur des prélèvements sur la ressource en eau, pour la France métropolitaine et les départements d’outre-mer. La BNPE recense les volumes annuels directement prélevés sur la ressource en eau. Ces volumes sont déclinés par localisation, nature (eaux de surface continentales, les eaux souterraines et les eaux littorales) et catégorie d’usage de l’eau.

La BNPE est une des banques de données de référence du système d'information sur l'eau (SIE). La Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du ministère chargé de l’environnement est en charge du pilotage stratégique du projet. Le pilotage technique du projet est assuré par l’Agence de l’eau Adour-Garonne et l’OFB.

Le partage des données relatives aux prélèvements par les différents acteurs concernés, est assuré notamment via un ensemble de référentiels communs.Le 23 février 2021, le Secrétariat Technique du Sandre a mis à jour le référentiel des ouvrages de prélèvement sur l’Atlas-Catalogue avec les données extraites de la Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE). À noter qu’il ne s’agit donc pas d’un jeu de données exhaustif des ouvrages de prélèvement.

Pour rappel, un ouvrage de prélèvement désigne un ensemble de dispositifs techniques de captage, de stockage et de canalisation d'eau, provenant d'une seule ressource et à destination d'un usage principal.

Un ouvrage de prélèvement correspond généralement à un système anthropique, c'est-à-dire, issu d'une activité humaine, élaboré et entretenu par l'homme, en vue de réaliser des prélèvements d'eau de quantité non négligeable. Il est connecté à une seule ressource en eau, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs points de prélèvement.Un point de prélèvement matérialise un point de connexion physique entre la ressource en eau et un dispositif technique de captage d'eau se rapportant à l'ouvrage de prélèvement en question.

Nouveauté de cette mise à jour, les points de prélèvement souterrains ont été complétés par leurs codes BSS (Banque du sous-sol) dans l’attribut « Code national du point d’eau ».Les ouvrages et points de prélèvement sont téléchargeables aux formats réutilisables par le public averti et les experts.

Toutes ces informations sont accessibles directement depuis les fiches de métadonnées suivantes :

- Ouvrages de prélèvement – France entière

- Ouvrages de prélèvement – Métropole

- Ouvrages de prélèvement – Guadeloupe

- Ouvrages de prélèvement – Martinique

- Ouvrages de prélèvement – Guyane

- Ouvrages de prélèvement – Réunion

- Ouvrages de prélèvement – MayottePour en savoir plus :

- Consulter le dictionnaire des données "Prélèvements des ressources en eau (PRL)"

- Consulter l’Atlas-Catalogue du Sandre lié aux ouvrages de prélèvement

- Consulter la BNPE sur le site Eaufrance

- Consulter la fiche technique de la BNPE

- Consulter le Glossaire de l’Eau, Milieux marins & Biodiversité

* Données

* Référentiels

* Prélèvement d’eau

* Eaux-de-surface

* Eaux-souterraines

Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Littoral, Plan d'eau, Prélèvement, Quantité de la ressource -

25/02/2021

- www.oieau.fr

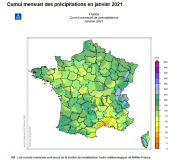

Dans la continuité du mois de décembre 2020, de nombreuses perturbations très actives et parfois tempétueuses se sont succédé sur la France. Les précipitations, très abondantes en seconde partie de mois, ont été supérieures à la normale sur une grande partie du territoire.

Les pluies cumulées de décembre et janvier, excédentaires en moyenne sur la France de 50 % sur les deux mois, classent ce début d’hiver 2020-2021 parmi les plus arrosés sur la période 1959-2021.

Au 1er février, les sols sont proches de la saturation, voire localement saturés sur la quasi-totalité du pays: en moyenne sur la France, l’indice d’humidité des sols superficiels atteint une valeur record.

Concernant les cours d’eau, les débits ont globalement augmenté sur l’ensemble du territoire. Cependant quelques stations présentant une faible hydraulicité persistent sur le pourtour méditerranéen.

Le remplissage des retenues s’est globalement poursuivi en janvier.

Au 10 février 2021, un département a mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 5 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages, alors qu’un département l’était en 2019.

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) est constitué d’un ensemble de cartes et de leurs commentaires qui présentent l’évolution mensuelle des ressources en eau.

Le BSH est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs* (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office international de l’Eau (OiEau), en lien avec la direLction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la transition écologique et solidaire, et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

*Office Français de la Biodiversité (OFB), Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace (Aprona), BRGM, Electricité de France (EDF), EPTB Loire, EPTB Seine Grands Lacs, Météo-France, Ministère de la Transition écologique (Direction de l'eau et de la biodiversité), Voies navigables de France (VNF)Pour en savoir plus :

Consulter le bulletin national de situation hydrologique du 10 févrierMots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Quantité de la ressource, Hydrologie, Restriction d'usage, Données pluviométriques, Indice d'humidité des sols, Retenue d'eau Hydraulicité, Débit -

22/02/2021

- www.campusmer.fr

Ocean Hackathon® est un événement non-stop de 48 heures au cours duquel des équipes développent un prototype pour relever un défi : l’élaboration d’un projet innovant intégrant un démonstrateur et utilisant des données marines et maritimes variées mises à disposition pour l’occasion, par des fournisseurs de données locaux, nationaux et internationaux...

Ocean Hackathon® est une action du Campus mondial de la merDepuis son démarrage en 2016, Ocean Hackathon® a fédéré une nouvelle communauté autour de la mer et du numérique, à Brest et depuis 2019 en France et à l'international. En 2020, la dimension internationale d'Ocean Hackathon® était forte ! (plus de 600 participants).

L'organisation 2021 comprend trois phases :

- l'inscription permettant la constitution des équipes (15 mars 2021) ;

- l'appel à candidature des villes (du 5 au 7 novembre 2021) ;

- l'appel à défis portés par des personnes physiques ou morales.

Les organismes de recherche et administrations collectent de grands volumes de données pour améliorer la connaissance et soutenir les politiques publiques. Ocean Hackathon® c'est l'opportunité d'explorer le potentiel de ces données pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. Avec une dimension internationale accrue, l'effort sur la mise à disposition des données est cette année encore plus importante !Qui sont les fournisseurs de données ?

- Portails français : Ocean Hackathon® est soutenu par cinq structures ambassadrices nationales : l’Ifremer, le Shom, l’Office Français de la Biodiversité, le Cluster Maritime Français et le Cedre. Ces organismes mettent à disposition leurs données et des coachs pour accompagner au mieux les équipes tout au long du week-end !

- Portails européens et internationaux : Les participants pourront donc accéder aux portails suivants : Emodnet ; Copernicus marine service ; Sobloo.Afin de mettre à disposition des données pour toutes les équipes, l'accent est mis sur les données de large emprise, qu'elles soient satellitaires ou issues de campagnes océanographiques et de modélisation numérique voir le site du Cnes Peps.

Le week-end se termine par la sélection de l’équipe gagnante de chaque ville. Cette dernière participera à la Grande Finale à Brest (France) en décembre 2021 et remportera peut-être l'un des prix offerts par l'Ocean Hackathon®Ambassadors.

Pour en savoir plus sur :

- Consulter et télécharger les formulaires d'inscription et de candidature

- Ocean Hackathon 2020®

- Découvrir le site d'un laboratoire du CNRS dont le champ scientifique est celui de la géographie de l’environnement.

- Découvrir les fournisseurs des donnéesMots-clés:Donnée et système d'information, Mer et océan -

19/02/2021

- ofb.gouv.fr

L’Observatoire Grand Est de la Biodiversité (OGEB) a été initié en 2016 par la Région Grand Est en lien avec le Collectif Régional dont l’Office français de la biodiversité (OFB) est partie prenante. Sa mission est d’évaluer les actions en faveur de la biodiversité sur le territoire par le suivi d’indicateurs ou outils de mesures. Il vient de publier sa première brochure : Panorama & chiffres clés 2020 – biodiversité régionale. Ce document s’appuie sur le travail collaboratif de la DREAL, la Région, la Direction régionale de l’OFB et les Agences de l’eau Rhin-Meuse, Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse.

En se basant sur les connaissances actuelles liées aux espèces et groupements végétaux présents dans le Grand Est, il y a par exemple, 67 poissons d’eau douce dont 38 indigènes, 9 écrevisses dont 3 indigènes ou 20 amphibiens dont 19 indigènes, environ 30 algues vertes ou 900 lichens.

Il existe une forte corrélation entre le niveau de connaissance et le niveau de protection des espèces. Ainsi parmi les espèces protégées dans le Grand Est, on peut citer quelques proportions : 100% des écrevisses (3 espèces), 39% des poissons (15 espèces) ou 95% des amphibiens (19 espèces), alors que pour les algues vertes il n’y a pas encore d’estimation pour les espèces protégées.

Les espèces et les milieux naturels sont protégés par la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976 et l’article L411-1 du code de l’environnement. La violation de ces mesures de protection des espèces animales non domestiques, des espèces végétales non cultivées ou des habitats naturels, et le fait de porter atteinte à cette conservation, constituent, au titre du L415-3 du code de l’environnement, un délit pouvant être puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Dans le cadre du programme « Biodi’veille, mieux comprendre pour mieux protéger » mené par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges en partenariat avec le réseau ODONAT Grand Est et les conservatoires botaniques d'Alsace, de Lorraine et de Bourgogne Franche Comté, une liste de 184 espèces à conserver prioritairement a été identifiée à l’échelle du territoire de ce Parc naturel régional. Un travail complémentaire de classement de ces espèces a permis d’identifier les habitats qu’elles fréquentent. On peut citer quelques chiffres clés : 17% fréquentent les tourbières marais et prairies humides ; 6% les lacs et les étangs ; 2% les rivières et (eaux courantes diverses)…

Cette publication sera mise à jour régulièrement et enrichie, au fur et à mesure du déploiement de l’Observatoire Grand Est de la Biodiversité.

Pour en savoir plus :

- Consulter la publication et ou la télécharger

- Découvrir le site du réseau ODONAT Grand Est

- Consulter la Dreal Grand Est

- Consulter le Comité Régional pour la Biodiversité Grand Est

- Consulter la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976

- Consulter l'article L411-1 du code de l’environnementMots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Faune, Flore, Préservation, Milieu et habitat, Cours d’eau, Zone humide, Réglementation -

11/02/2021

- meteeaunappes.brgm.fr

Le site internet MétéEAU Nappes permet la visualisation en temps réel des données brutes et valorisées issues des mesures effectuées sur le réseau piézométrique national géré par le BRGM.

Comment ?

Ces données sont mises à disposition sous forme de cartes et de courbes dynamiques issues de travaux de modélisation et de prévision des niveaux des nappes en basses eaux et en hautes eaux (en lien avec des problématiques de sécheresse et de crue).Quels types de données sont utilisés ?

Des données météorologiques, hydrologiques et piézométriques sont mises en ligne en temps réel et en format interopérable sur 13 sites représentatifs de France métropolitaine.Quel intérêt pour la gestion de la ressource en eau dans les territoires à forts enjeux ?

MétéEAU Nappes offre un ensemble de services permettant le suivi du comportement actuel et futur des aquifères en France (et par extension, pour les aspects de gestion, la disponibilité de la ressource en eau par anticipation). C’est un outil d’aide à la décision pour la gestion de la ressource en eau dans les territoires à forts enjeux.Quels fonctionnalités et services ?

Le site internet MétéEAU Nappes offre un ensemble de services variés utiles à la gestion des étiages et des risques d’inondation par remontée de nappe.

Pouraccéder aux cartes et courbes en temps réel, il faut se connecter à l’application https://app.meteeaunappes.brgm.fr . Chaque utilisateur doit créer un compte avec son mail. En fonction de l’utilisateur (grand public, expert, ou contributeur) les droits sont différents.Pour en savoir plus :

Guide d'utilisation du site internet MétéEAU Nappes

Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines

La Plateforme interactive des cartes et courbes : création de compte puis connexion

Mots-clés:Climat, Donnée et système d'information, Eau souterraine, Hydrologie, Piézométrie -

09/02/2021

- www.sandre.eaufrance.fr

Dans le cadre de l’État des Lieux 2019, le Sandre a publié de nouveaux jeux de données sur son Atlas-Catalogue :

- Les bassins versant spécifiques : aire à l'intérieur de laquelle l'eau de pluie s'écoule et finit par rejoindre la masse d'eau sans passer par une autre masse d'eau ;

- Les polygones élémentaires de masse d’eau plan d’eau, dont l’agrégation permet de reconstituerla masse d'eau plan d’eau à laquelle ils appartiennent ;

- Les polygones élémentaires de masse d’eau de transition dont l’agrégation permet de reconstituer la masse d'eau plan de transition à laquelle ils appartiennent.Ces différents jeux de données sont disponibles librement sur l'Atlas-Catalogue du Sandre aux formats ESRI Shapefile et Mif-mid.

Toutes ces informations sont accessibles directement depuis les fiches de métadonnées de l'Atlas-Catalogue du Sandre :

- Bassins versant spécifiques - Métropole

- Polygones élémentaires de masse d'eau de transition - Métropole

- Polygones élémentaires de masses d'eau plan d'eau - Métropole

- Consulter l'Atlas-Catalogue du Sandre

- Consulter la Gestion de l'eau en France

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Cours d’eau, Plan d'eau, Directive cadre sur l'eau, État des lieux 2019 -

27/01/2021

- www.sandre.eaufrance.fr

Le référentiel administratif a été mis à jour sur l’Atlas-Catalogue du Sandre. Les jeux de données des communes, départements, régions et circonscriptions administratives de bassin existant au 1er janvier 2020 sont désormais disponibles.

Les communes, départements et régions ont été actualisés à partir des codes, libellés et géométries issus de la base ADMIN-EXPRESS-COG édition 2020 de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), qui s'appuie sur l'édition 2020 du Code Officiel Géographique (COG) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette base contient donc les unités administratives existantes au 1er janvier 2020.

Le jeu de données des communes est complété par le Sandre avec les découpages administratifs de la sphère eau : bassins DCE, districts hydrographiques, comités de bassin et circonscriptions administratives de bassins associés.

Pour rappel : La France comprend 12 circonscriptions de bassin ou comités de bassin (7 en métropole et 5 en outremer).

Le territoire administratif de chaque bassin est basé sur le découpage communal, par arrêté ministériel :

- La commune est une des circonscriptions administratives pivots du découpage administratif du territoire national.

- Le département appartient à une région et une seule. On compte 101 départements (dont 5 d'outre-mer).

- La région est la circonscription administrative régionale qui regroupe plusieurs départements, et qui a été définie comme collectivité territoriale par la loi de décentralisation du 2 mars1982. Cette entité recouvre également les régions à statut particulier comme la région Ile-de-France, la Corse ou les régions d'outre-mer.Pour les experts et tous les utilisateurs du Système d’Information sur l’Eau (SIE), il est possible de télécharger les différents jeux de données aux formats ESRI Shapefile, GeoJSON et CSV, d’y accéder via les services web WMS et WFS du Sandre. Toutes les données sont mises à disposition sous licence ouverte.

Pour en savoir plus sur :

Les concepts et le vocabulaire métier utilisés :

- Dictionnaire de données, Référentiel administratif – version 4.0

- Dictionnaire de données, Référentiel Masses d’eau – version 1.3

- La Diffusion du référentiel administratif aux formats géographiques (Scénario d’échanges de données)

- La base ADMIN-EXPRESS-COG édition 2020 de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)

- Les Géoservices de l’IGN - Documentation et support - Les outils et services géographiques de l'IGN pour enrichir les applications cartographiquesMots-clés:Donnée et système d'information, Politique publique -

25/01/2021

- www.oieau.fr

Des perturbations souvent actives ont défilé sur la France tout au long du mois de décembre et sont accompagnées de pluies abondantes sur une grande partie du territoire et de neige sur les massifs. Les épisodes pluvieux ont été très fréquents et actifs hormis autour du golfe du Lion, sur le flanc est du pays et l’est de la Corse. Les cumuls de pluie ont souvent atteint une fois et demie à deux fois la normale sur la moitié ouest de l’Hexagone ainsi que de l’Auvergne et de l’ouest de Rhône-Alpes aux Cévennes et sur l’ouest de la Corse. L’excédent a atteint deux fois et demie à trois fois et demie la normale du sud de la Gironde au Gers et au Pays basque, voire près de quatre fois dans les Landes. Les précipitations ont été plus proches de la normale sur le flanc est et souvent déficitaires sur l’Alsace, la Savoie, du Roussillon à la Provence et sur l’est de l’île de Beauté. Le déficit a dépassé 50 % sur les Pyrénées-Orientales, voire localement plus de 70 %. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire de plus de 50 %. Ce mois de décembre se classe parmi les 10 mois de décembre les plus pluvieux sur la période 1900-2020.

Concernant les eaux souterraines, les niveaux des nappes sont majoritairement en hausse. La recharge a débuté entre fin septembre et décembre sur l’ensemble des nappes du territoire.

La situation au mois de décembre est satisfaisante sur une grande partie ouest du territoire. Les niveaux des nappes sont ainsi particulièrement hauts dans le bassin Adour-Garonne. La situation est moins favorable, avec des niveaux bas, pour les nappes des régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, la pluviométrie déficitaire de cet automne se ressent sur la nappe d’Alsace au sud de Colmar et sur les nappes de Provence et des Alpes sud.En décembre, les débits des cours d’eau ont diminué sur l’ensemble du pays. Au 1er janvier, le taux de remplissage des retenues a augmenté par rapport au mois précédent sur l’ensemble du territoire.

Au 20 janvier 2021, 1 département a mis en oeuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 5 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages.

Le bulletin national de situation hydrologique (BSH) est constitué d’un ensemble de cartes et de leurs commentaires qui présentent l’évolution mensuelle des ressources en eau.

Le BSH est réalisé sous l’égide d'un comité de rédaction composé de différents contributeurs* (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office international de l’Eau (OiEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de la transition écologique et solidaire, et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

* Office Français de la Biodiversité (OFB), Association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace (Aprona), BRGM, Electricité de France (EDF), EPTB Loire, EPTB Seine Grands Lacs, Météo-France, Ministère de la Transition écologique (Direction de l'eau et de la biodiversité), Voies navigables de France (VNF)

Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Quantité de la ressource, Hydrologie