Données sur l'eau

L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.

-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"

-

16/06/2020

- sar.milieumarinfrance.fr

Après une première extension de 579 000 km2 en 2015, la France vient aujourd’hui d’agrandir son domaine sous-marin de 151.323 km2 supplémentaires au large de l’île de La Réunion et des îles de Saint-Paul et Amsterdam (Terres australes et antarctiques françaises).

La Commission des Limites du plateau continental, organe spécialisé des Nations Unies, a rendu publiques le 10 juin 2020 des recommandations autorisant la France à étendre son plateau continental. La France, pays côtier, a apporté la preuve scientifique que son domaine sous-marin est en continuité géologique avec son territoire terrestre.

Le plateau continental sous juridiction française dans le monde atteint désormais une superficie de 730 000 km2 s’ajoutant aux 10,2 millions de km2 d’eaux territoriales, mer intérieure et zone économique exclusive (ZEE) déjà soumis au droit de la mer français. Dans ces zones de plateau continental, les États côtiers disposent, au titre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), de droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles du sol et du sous-sol : hydrocarbures, minéraux, métaux ou ressources biologiques...Ces extensions ont été menées dans le cadre du programme EXTRAPLAC (EXTension RAisonnée du PLAteau Continental), coordonné par un comité de pilotage interministériel, sous la responsabilité du Secrétariat général de la mer et dépendant du Premier ministre. Les travaux d’EXTRAPLAC sont multiples : acquisition de mesures en mer, analyse des données géophysiques, préparation et dépôt des dossiers de demandes…

L’Ifremer pilote la contribution scientifique, en collaboration étroite avec le Shom (Service hydrographique et océanographique de la marine), et d’autres organismes pour l’acquisition de données. Ils ont apporté, sur la durée du projet, les compétences scientifiques et les moyens navals nécessaires pour instruire les demandes d’extensions françaises et présenter un argumentaire scientifique aux Nations Unies.

Chaque état côtier comme la France, au-delà de la mer territoriale adjacente à sa côte (12 milles marins) dispose d’un espace maritime pouvant aller jusqu’à 200 milles marins de sa côte (environ 370 km : c’est ce qu’on appelle la Zone Économique Exclusive, ZEE), sous réserve de délimitation avec d’autres États.

Aujourd’hui, l’Ifremer participe à la gestion de ces nouveaux espaces afin de mieux connaître en la nature, d'y évaluer la quantité des ressources naturelles et d’inventorier les espèces qui vivent dans ces profondeurs.

Toutes les limites extérieures du plateau continental peuvent être consultées sur le portail national des limites maritimes, site de référence pour la publication de l'information officielle des délimitations maritimes françaises.

Pour en savoir plus sur :- Les données de délimitations maritimes : consulter la carte interactive

Mots-clés:Documentation, Donnée et système d'information, Espèce, Milieu et habitat, Littoral, Mer et océan, Politique publique, Réglementation, Cartographie, Territoire sous-marin, Plateau continental, Zone économique exclusive -

10/06/2020

- ec.europa.eu

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a publié le 8 juin 2020 son rapport sur la qualité des eaux de baignade dans les 28 États membres de l’Union Européenne, la Suisse et l’Albanie.

Celui-ci montre que la qualité des eaux de baignade européennes reste élevée en 2019. La part des sites en excellente qualité est de 84,6 % en Europe. La qualité des sites de baignade côtiers est meilleure (87,4 % d'excellente qualité) que celle en eaux situées à l'intérieur des terres (79,1 %). Le nombre de sites de baignade contrôlés est en progression 22 295 en 2019 contre 22131 en 2018 et 21 482 en 2015.

Cinq pays présentent un taux de sites de baignade de qualité au moins excellente supérieur à 95 % en 2019 : Chypre, l’Autriche, Malte, la Grèce et la Croatie.

La France compte 79,5 % de sites de baignade d’excellente qualité, 13,2 % de bonne qualité, 3% de qualité suffisante, 2,2% de qualité insuffisante et 2 ,2% de sites non classés, se plaçant à la 18ème place parmi les membres de l’UE, la Suisse et l’Albanie.Tous les États membres de l’Union Europénne, ainsi que l’Albanie et la Suisse, contrôlent leurs zones de baignade conformément aux dispositions de la directive sur les eaux de baignade. Cette évaluation repose sur les valeurs de deux paramètres microbiologiques : les entérocoques intestinaux et les escherichia coli qui indiquent le niveau de pollution par les eaux usées ou par les eaux de drainage des exploitations et terres agricoles. L’eau polluée, si elle est avalée, peut avoir des incidences sur la santé humaine, telles que des troubles gastriques et diarrhées.

Les autorités locales prélèvent des échantillons d’eau dans les sites de baignade officiellement répertoriés, durant toute la saison de baignade. En fonction des niveaux de bactéries détectés dans ces échantillons, la qualité de l’eau de baignade est classée comme «excellente», «bonne», «suffisante» ou «insuffisante».

En cas de qualité «insuffisante», les États membres doivent prendre certaines mesures, comme interdire la baignade ou afficher un avis la déconseillant, informer le public et prendre les mesures correctives appropriées.En complément du rapport annuel, l’AEE publie une carte interactive indiquant l'état des sites de baignade pour chaque pays. Elle est accompagné de rapports par pays actualisés, ainsi que des informations complémentaires sur la mise en œuvre de la directive sur la qualité des eaux de baignade.

Enfin un label rassure avant les vacances d'été, le Pavillon Bleu garantit une eau de qualité et des plages et ports propres. En 2020, le drapeau, fête ses 35 ans cette année. En France, il a été décerné ce mardi 9 juin à 401 plages et 106 ports de plaisance.

Pour en savoir plus :

- Carte européenne des eaux de baignade en 2019 sur le site de l’agence européenne pour l’environnement

- Bilan synthétique de la qualité des eaux de baignade de l’Europe

- Télécharger la synthèse de la qualité des eaux de baignade en France en 2019

- Les rapports 2019 par pays

- Qualité des eaux de baignade européennes en 2019

- Actualité sur le rapport 2019 de la qualité des eaux de baignade européennes

- Le "Journal de la Terre à la Mer" en 2020Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Littoral, Mer et océan, Plan d'eau, Réglementation, Substance et polluant, Qualité de la ressource, Hydrobiologie, Paramètres microbiologiques -

10/06/2020

- www.sandre.eaufrance.fr

Les eaux littorales comprennent les eaux côtières et de transition. Elles sont soumises à des apports continentaux et marins : sédiments, polluants, macro-déchets... et présentent généralement une importante biodiversité. Des réseaux d’observation permettent de surveiller d’une part l’état écologique et d’autre part l’état chimique.

Le Sandre (Service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau) a publié en mai 2020 la dernière version 1.2 du scénario d'échanges de données relatives à la qualité des eaux littorales. Ce scénario s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation nationale des données ayant trait au domaine. Il décrit les modalités d’échanges des données relatives à la description des lieux de surveillance et aux mesures qualité des eaux littorales. Il permet d'échanger des données d'observation portant sur la physico-chimie, la microbiologie, biologie et les déchets acquises lors des différents prélèvements réalisés sur les lieux de surveillance en mer.

Le document s’adresse aux acteurs en charge du développement d'interfaces d'import et d’export de données qualité des eaux littorales et aux différents acteurs de l’eau (producteur de données, responsable de la bancarisation et de diffusion de données qualité) qui souhaitent disposer des informations descriptives sur les lieux de surveillance et mesures qualité des eaux littorales.

A la Demande du Ministère chargé de l’environnement, l’Ifremer, l’OFB, et l’OIEau contribuent aux travaux du (SANDRE), dans ce domaine.

Pour en savoir plus, consulter :

Mots-clés:Donnée et système d'information, Littoral, Déchet, Prélèvement, Qualité de la ressource, Hydrobiologie, paramètres physico-chimiques, microbiologie, réseau de surveillance -

05/06/2020

- archimer.ifremer.fr

Afin de répondre aux attentes de la Directive cadre sur l’eau (DCE - Directive 2000/60/EC), les Etats membres de l'Europe doivent évaluer l'état écologique des masses d'eau de transition dont celles des lagunes. Situées à l'interface entre terre et mer, celles-ci sont alimentées par des eaux douces continentales et par des eaux marines. Elles subissent de nombreuses pressions d'origine naturelle et anthropique.

L'évaluation de l'état écologique d'une lagune passe notamment par l'étude des poissons qui y vivent et par l’analyse d’indicateurs de leur présence et modalités de développement. L’objectif est d’attribuer une classe de qualité qui va de « mauvais » à « très bon » état écologique du milieu étudié, en comparant les données récoltées à des données de référence.

Des études récentes ont montré l'instabilité des critères utilisés et la nécessité de prendre en compte de l'habitat fréquenté par les poissons afin de mieux comprendre leurs réponses aux perturbations.

Afin d'améliorer cette évaluation, l'Office Français de la Biodiversité a confié à l'Ifremer le pilotage du projet INPOLAG (INdicateur POisson en LAGunes) dont l'objectif est de développer un indicateur "Poisson" adapté aux lagunes méditerranéennes françaises. Trois campagnes de terrain (automne 2019, printemps et automne 2020) sont prévues pour la définition de cet indicateur.

La première campagne de terrain est analysée dans un rapport publié le 26 mai 2020. Les premiers résultats obtenus décrivent l’efficacité du protocole et la faune pêchée (poissons, crabes et crevettes). L'étude s'est déroulée sur 106 stations de mesures localisées dans différents habitats(sable, algues, ...) de 6 lagunes, mobilisant un total de 81 personnes. 9296 individus ont été capturés répartis entre les poissons 4844 (52,11%), les crevettes 4336 (46,64%), et les crabes 116 (1,25%).

La forte abondance des crevettes et des crabes sur l’ensemble de la campagne (47,9 % du total des pêches) montre qu'il est important de les prendre en compte lors de l'établissement de l'indicateur.Cette campagne associée aux suivantes permettront de développer l'indicateur "poisson" en étudiant la réponse de différents paramètres comme le pourcentage d’espèces exotiques et d’espèces indicatrices, le pourcentage de juvéniles et d’adultes de certaines espèces, leur structure en taille, l’ADN environnemental ou encore l’analyse des décapodes.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Poisson, Littoral, Mer et océan, Réglementation, Qualité de la ressource, Lagune, Masse d'eau de transition -

03/06/2020

- medwet.org

En collaboration avec le Réseau Scientifique et Technique (RST) de l’initiative pour les zones humides méditerranéennes (MedWet RST), le Centre de Coopération pour l’UICN (UICN-Med) propose une nouvelle carte collaborative intitulée « Unwelcomed guests » (hôtes indésirables) mettant l’accent sur les interactions et les impacts des espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les zones humides méditerranéennes.

Qui sont ces hôtes menaçants? Comment peuvent-ils affecter la biodiversité, l’environnement et l’homme ? Quelles sont les initiatives prises pour y faire face en Méditerranée ? Découvrez des réponses sur le site de la carte.

Le rôle de la science participative citoyenne en tant que fournisseur de données a été largement mis en évidence. Dans ce cas de figure, elle implique des citoyens dans la collecte de données sur la présence des espèces envahissantes.

La carte recense les nombreuses zones humides méditerranéennes d’importance internationale faisant l’objet d’une convention particulière pour leur conservation et leur utilisation rationnelle : la Convention de Ramsar. Elles couvrent 185 000 km2 et représentent ainsi entre 1,7 et 2,4% de la superficie totale des 27 pays méditerranéens et périméditerranéens, et environ 1 à 2% des zones humides dans le monde.

Cette carte identifie également les sites Ramsar méditerranéens ayant signalé une espèce exotique envahissante comme une menace (données de novembre 2019). La Convention de Ramsar exhorte les pays à identifier, prévenir, éradiquer et contrôler les EEE des zones humides. Ces données et informations sont transmises via le Service d'information sur les sites Ramsar.

La carte est complétée par des ressources et connaissances comme les initiatives qui sont en cours de développement en Méditerranée pour lutter contre les EEE, les actions sur le terrain, quelques solutions fondées sur la nature, les publications, ainsi que des liens utiles de sites web …La carte est disponible et téléchargeable sur la plateforme collaborative de partage d'histoires et de connaissances. Cette dernière a pour mission d’accroître la visibilité des informations et des données générées en collaboration avec la communauté d'experts de la conservation de la région méditerranéenne.

Les EEE, telles que décrites par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) constituent un enjeu clé pour la conservation des écosystèmes d’eau douce et de la biodiversité. Elles menacent les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives.

Ces espèces invasives indésirables sont la principale menace responsable d'une extinction massive des espèces indigènes, les quatres autres menaces sont les suivantes, dans l'ordre de leur impact : l'utilisation des terres (agriculture, déforestation), l'exploitation directe des ressources (pêche, chasse), le changement climatique, et les pollutions.

36 % des espèces inféodées aux zones humides méditerranéennes sont maintenant menacées d’extinction. Leur déclin s’accélère, leurs populations ayant été presque divisées par deux depuis 1990. L’abondance des mammifères, amphibiens, reptiles et poissons a diminué d’environ 35 % depuis 1990.

48 % des zones humides méditerranéennes ont disparu depuis 1970, contre 35 % des zones humides à l’échelle mondiale. Cette disparition impacte très fortement la biodiversité mais également d'autres domaines comme le cycle de l'eau, le climat et les services écosystèmiques.

Pour en savoir plus sur :

- Le MEDWET de la Convention Ramsar : ses missions, son réseau RST et son observatoire

- L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) Méditerranée

- Observatoire zones humides en France Tour du Valat - Les solutions pour des zones humides méditerranéennes durables

- Les zones humides sur le site Eaufrance

- La liste rouge mondiale des espèces menacées

- IUCN work on Invasive Alien Species

- IUCN Invasive Species Specialist Group

- Le site de la Convention Ramsar

- Convention de la diversité biologique sur les espèces exotiques envahissantes

- UN 2030 Agenda for Sustainable Development

- The Mediterranean Wetland Observatory

- European Environment Agency: Invasive alien species: a growing problem for environment

Mots-clés:Changement climatique, Donnée et système d'information, Espèce, Poisson, Cours d’eau, Plan d'eau, Zone humide, Pression, Espèce envahissante, Usage, Agriculture -

27/05/2020

- www.ecologique-solidaire.gouv.fr

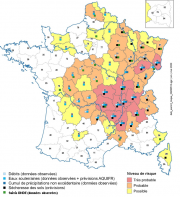

Le jeudi14 mai, le ministère de la Transition écologique a présenté une carte du risque de sécheresse par département valable pour la saison estivale à venir.

Plus de la moitié des départements français, 53 au total, sont touchés par des épisodes de sécheresse à des degrés divers au cours de l’été 2020, entre mai et septembre, principalement dans la moitié est et le centre du pays.

Le risque est "très probable" pour 11 départements, situés dans le Massif central ainsi que la Haute-Saône et le Haut-Rhin. Il est "probable" pour 24 autres et "possible" pour 18. Ainsi "Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine pourraient plus particulièrement connaître des épisodes de sécheresse", résume le ministère dans le communiqué qui accompagne cette carte.

Les données mesurées au niveau national durant le mois d’avril – débits des rivières, recharge des nappes, humidité des sols, quantité de pluie tombée, ainsi que les prévisions météorologiques saisonnières – ont permis d’identifier les zones à risques pour cet été.

Pour établir cette carte, ces différentes couches d'informations ont été superposées. Météo France fait le suivi des précipitations, les cumuls de pluie depuis l'hiver. Le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) suit l'état des nappes souterraines avec son réseau AQUIFR. Les directions régionales de l'environnement (Dreal) mesurent les débits des rivières. L'Office français de la biodiversité (OFB) apporte les constats et observations visuelles de ses agents de terrain départementaux sur l'état des zones humides et l’écoulement des plus petits cours d'eau avec le réseau ONDE.

Tous les mois, un « bulletin de situation hydrologique » est publié dans chaque région ou bassin par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et au niveau national par un comité de rédaction composé des différents contributeurs du bulletin (producteurs et gestionnaires de données), animé par l'Office International de l'Eau (OIEau), en lien avec l'Office français de la biodiversité (OFB) et la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Afin d’anticiper les épisodes de sécheresse en été, et les conflits récurrents entre agriculture, industrie et tourisme lors des pénuries d’eau, le ministère engage une réflexion sur les actions de prévention à mettre en œuvre. En 2019, la situation de sécheresse aggravée par des canicules à répétition avait été peu préparée « et 13 départements avaient connus de longues ruptures d'approvisionnement allant jusqu'à 100 jours en Ariège et en Haute-Saône… », indique le ministère.

Parmi ces principales mesures, Il est demandé aux préfets, de : « mieux harmoniser les mesures de restriction des usages de l'eau à l'échelle des bassins hydrographiques… ; suivre l'état de la ressource, le niveau des prélèvements, dont ceux effectués par les gestionnaires des réseaux d'eau potable ; mettre en place ou actualiser le plan Orsec-Eau potable avant le 31 décembre 2020 (cf. instruction interministérielle –guide élaboration du plan Orsec).

A titre d’exemple, le 27 mai, le site gouvernemental Propluvia relève les zones qui sont en alerte, notamment dans l'Ain, la Saône-et-Loire et l'Ardèche…. On peut également consulter ou télécharger la carte des arrêtés de restriction d’usage.

Enfin, le ministère annonce qu’un service numérique d'information sur les restrictions d'usage sera développé afin de faire connaître rapidement au grand public la situation de déficit et les mesures à respecter.

Pour en savoir plus sur :

- Le bulletin national de situation hydrologique mai 2020

- La Tendance saisonnière des anomalies de précipitations en juin 2020 - modèle ECMWF

- Le site Observations, Prévisions, Modèles en temps réel

- Le site gouvernemental propluvia : consultation des arrêtés de restrictions d'eau et cartographie

Source des documents compilés pour cette actu :

- https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affa...

- https://www.eaufrance.fr/publications/bsh

-http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp

- https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/meteo/une-carte-pou...

- https://reporterre.net/Une-secheresse-exceptionnelle-afflige-l-est-de-la...

- http://www.geosciences.ens.fr/aqui-fr/

- http://www.meteo-paris.com/actualites/premiere-quinzaine-de-mai-humide-q... (cf. tendances saisonnières en juin 2020 à la fin de la page html)

Mots-clés:Changement climatique, Pluie et neige, Donnée et système d'information, Eau potable, Prévention, Cours d’eau, Eau souterraine, Politique publique, Réglementation, Hydrologie, Sécheresse, Usage, Agriculture -

20/05/2020

- cerema.maps.arcgis.com

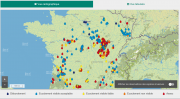

Le portail aquaculture a été créé à l’initiative de la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, afin de donner de la visibilité aux aquaculteurs et de créer les conditions pour le développement durable de leur activité.

Il intègre la rubrique « Activités et usages » du site Géolittoral, le portail des données de la mer et du littoral du ministère en charge de l'environnement. Ce dernier a été réorganisé par le Cerema autour des 4 grandes thématiques suivantes : Découverte du littoral ; Érosion côtière et autres risques littoraux ; Activités et usages ; Stratégies maritimes.

Il s’agit d’un centre de ressources de données cartographiques en lien avec l’aquaculture française. Ce portail permet de regrouper et de visualiser l’ensemble des données géographiques existantes en métropole et outre-mer. C’est la version bêta du portail cartographique.

Il est organisé autour de 7 grandes thématiques suivantes : Physico-chimie, Écosystème, Sanitaire, Réglementation, Usages, Accessibilité, Économie, Croisement de données, et contenant chacune en fonction des données disponibles des cartes dynamiques, accès aux téléchargements, et aux fiches des métadonnées…

Il s’adresse à la fois à un public averti (expert, porteurs de projets, aquaculteurs, universitaires) et au grand public.

Les données collectées et disponibles représentent un bilan actuel des connaissances. Le portail sera enrichi par les contributions de tous les producteurs et gestionnaires du domaine. La liste des données présentes dans le visualiseur (date de mise à jour, date de creation, site producteur ...) est un document téléchargeable.

A titre d’exemple, en consultant dans cette liste, le thème sanitaire, le paramètre écosystémique, et le sous-thème « le Site de suivi des coquillages » on retrouve la carte de

« suivi des moules et des huîtres » (Producteurs : l’Ifremer et partenaires) ; et en choisissant dans le même thème le paramètre sanitaire , on retrouve la carte des « le Classement sanitaire des zones de production de coquillages » (Producteurs : l’Office International de l’eau et la DGAL du Ministère de l’Agriculture).Sur le portail, on retrouve également des documents d'aide en ligne mis à disposition pour guider l’utilisateur dans la navigation de l'outil et ses fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur :

Le Manuel d’utilisation de l’outil cartographique utilisé dans le cadre du Portail Aquaculture

Mots-clés:Donnée et système d'information, Mer et océan, Pêche et aquaculture -

20/05/2020

- www.oieau.fr

Les cumuls pluviométriques de septembre 2019 à avril 2020 ont été supérieurs à la normale sur la majeure partie du pays. Toutefois, ils sont déficitaires de 25 % en Haute-Saône, dans le Gard ainsi que du Lyonnais à l’est de l’Allier et du Puy-de-Dôme.

Les sols se sont asséchés durant ce mois d’avril, très nettement sur la moitié nord du pays -à l’exception de la Bretagne- du fait d’un déficit pluviométrique marqué et de températures élevées. De même, les sols sont secs du sud de l’Alsace et de la Lorraine à la région Auvergne-Rhône-Alpes, hormis sur le relief des Alpes, voire très secs à extrêmement secs de l’est du Puy-de-Dôme à l’ouest de l’Ain ainsi qu’au nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche.

Pour les eaux souterraines, la recharge 2019-2020 s’est achevée entre mi-mars et fin avril. Elle a été nettement supérieure à la moyenne, du fait de pluies efficaces précoces et importantes, à l’origine de niveaux particulièrement hauts sur certaines nappes en mars 2020.

En avril 2020, la vidange s’est amorcée et les tendances sont généralement à la baisse. La situation reste satisfaisante sur une grande partie du territoire où les niveaux sont toujours au-dessus des moyennes mensuelles. Néanmoins, sur l’est et le centre de la France, les niveaux sont modérément bas à très bas au droit de la plaine d’Alsace, dans les couloirs du Rhône et de la Saône et dans le Massif Central (Auvergne et Limousin). Enfin, sur le pourtour méditerranéen, les nappes karstiques des régions montpelliéraines et nîmoises et les nappes amont des formations complexes et des alluvions de Provence sont très sensibles à l’absence de pluies et montrent des niveaux bas.

S’agissant des cours d’eau, les niveaux ont fortement diminué, avec seulement 22 % de stations présentant une hydraulicité supérieure à 80 % en avril, contre 69 % le mois précédent.

Concernant le remplissage des barrages-réservoirs, les taux sont globalement satisfaisants avec une légère augmentation des niveaux dans les Pyrénées-Orientales et en Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

Au 13 mai, 7 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 11 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages. Ce chiffre était de 2 en 2018.

Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Quantité de la ressource, Hydrologie, Sécheresse -

19/05/2020

- www.observatoire-cote-aquitaine.fr

Le Bassin d’Arcachon est une lagune semi‐ouverte, à l’interface terre-océan, au sein de la côte de la Nouvelle‐Aquitaine. Il concentre de nombreux usages, étroitement liés à son environnement lagunaire, tels que le tourisme, la conchyliculture ou encore la plaisance. A l’interface entre terre et océan, il s’agit d’un territoire à l’environnement géomorphologique complexe, et exposé aux aléas côtiers.

Dans l’objectif d’améliorer la connaissance de ce milieu et de suivre son évolution, l’Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) a mis en place un programme de suivi géomorphologique du littoral du Bassin d’Arcachon. Il comprend l’acquisition et la collecte de données pour la caractérisation des évolutions du trait de côte, de l’estran et des chenaux.

Initié en 2017 sur le territoire restreint de l’Île aux Oiseaux, et après deux années de tests en 2018 et 2019 à l’échelle du Bassin d’Arcachon pour vérifier, les descripteurs du milieu, les faisabilités techniques et financières et les conditions d’acquisitions de données, le programme de suivi géomorphologique du Bassin d’Arcachon est opérationnel.

C'est un programme collaboratif qui s'appuie sur l’expérience de l’OCA, le comité de suivi technique représenté par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et l’Office national des forêts(ONF), et sur les compétences d'un réseau d'acteurs locaux – producteurs de données (territoriaux, SIBA, collectivités territoriales, Conservatoire du Littoral...).

Par ailleurs, il vise à intégrer les données produites par les différents organismes, acteurs du littoral du Bassin, de manière à partager et mutualiser ces données et informations et à les diffuser au plus grand nombre (rapports publics, site internet, interface cartographique par exemple).

La campagne annuelle de suivi prend en compte les spécificités hydro‐morpho‐sédimentaires et la diversité des environnements géomorphologiques de la lagune et permet de caractériser ses évolutions à partir d’analyse de données existantes (bibliographie, données SIG, photographies, des données floristiques en présence comme les plaques de spartines …).

Pour couvrir l’ensemble du Bassin d’Arcachon, le recours notamment aux données cartographiques acquises par voie aérienne est incontournable. Il s’agit par exemple d’orthophotographies et de données topographiques LiDAR (Light Detection and Ranging, topographie par laser aéroporté, une technologie pour mesurer des distances avec de la lumière laser). Ces dernières ont permis d’identifier des secteurs homogènes et représentatifs des différents types d’environnements du Bassin d’Arcachon (marais maritimes, cordons sableux, flèches sableuses, dunes littorales, anthropiques)…

Enfin , au-delà de la capitalisation et de la diffusion des données acquises, les évolutions du programme de suivi du bassin d’Arcachon s’orientent vers une diversification des informations qu’il rassemble (botaniques, hydrodynamiques par exemple), ou encore vers le développement de nouvelles méthodes d’acquisition à l’aide par exemple des sciences participatives et de l’exploitation d’images satellites ou vidéos.

Pour en savoir plus sur :

Le site de l’Observatoire Côte Aquitaine (OCA), ses missions et partenaires financeurs

Le Rapport à télécharger RP-69736-FR « Programme de suivi géomorphologique du littoral du Bassin d’Arcachon »Mots-clés:Donnée et système d'information, Financement, Flore, Préservation, Hydromorphologie, Littoral, Mer et océan, Zone humide -

15/05/2020

- uicn.fr

Le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) vient de publier le 6 mai « La Liste Rouge des Écosystèmes en France - Chapitre Littoraux méditerranéens de France métropolitaine, Vol 1 : dunes côtières et rivages sableux ».

En France, les dunes littorales sont des niches écologiques très particulières. Quelques espèces s’accommodent de l’ensablement, du déchaussement ou de la submersion marine, de températures élevées ou encore d'une faible disponibilité en eau et en nutriments.

La Liste rouge des écosystèmes de l’UICN représente, depuis 2014, un nouveau cadre de référence européen et mondial pour évaluer la vulnérabilité des écosystèmes. Elle permet d’identifier les écosystèmes menacés et d’évaluer leur risque d’effondrement.

En France, la réalisation de la Liste rouge des écosystèmes côtiers méditerranéens français est pilotée par le Comité français de l’UICN, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN).

La mise en œuvre de cette Liste rouge a nécessité plus de 40 experts, le traitement et l’exploitation des données des conservatoires botaniques nationaux et en s’appuyant notamment sur de nombreux travaux de recherche.

Dans le cadre de cette étude, 9 écosystèmes constituant les dunes côtières et les rivages sableux méditerranéens ont été décrits et évalués selon la méthodologie de l’UICN : 7 des 9 écosystèmes identifiés et représentant environ 26 % du linéaire côtier méditerranéen en France, sont menacés et classés « En Danger (EN) » ou « Vulnérable (VU) ». Les « dunes blanches », les plus menacées, sont « En Danger (EN) ». Les 6 autres classées en « Vulnérable (VU) » sont : les « dunes boisées », les « dunes embryonnaires », les « dunes grises », les « junipéraies dunaires », les « laisses de mer végétalisées », les « plages sableuses ». Les deux autres restants sur les 9 : les « Fruticées dunaires » sont évalués « Préoccupation-Mineure (LC) » et les « dépressions dunaires » n'ont pas pu être classées par manque de données disponibles.

Enfin, les résultats facilitent la mise en place d’actions et la prise de conscience politique et sociétale face à l’importance des enjeux de conservation de la biodiversité, à l’échelle des écosystèmes.

La stratégie de conservation des littoraux sableux la plus efficace consiste à protéger les dunes mobiles contre l’érosion, la fréquentation touristique intensive en période estivale (ou le piétinement), les pratiques de ramassage des laisses de mer ou le passage des engins de nettoyage qui suppriment l’unique source de matière nutritive des espèces animales et végétales et affectent directement leur habitat, en particulier celui des invertébrés enfouis dans le sable et dont les populations montrent d’importants déclins.

Les cordons dunaires jouent un rôle primordial dans le fonctionnement du système littoral en Méditerranée française : ils permettent de stocker le sable transporté par la dérive littorale ; limitent l’érosion et le recul du trait de côte ; et assurent le rechargement des plages soumises à des vents provenant en majorité de l’intérieur des terres.

Pour en savoir plus sur :

-La liste rouge des écosytèmes et la méthodologie

-Le tableau des résultats et la fiche synthétique de chaque écosystème évalué

Mots-clés:Donnée et système d'information, Littoral -

11/05/2020

- www.ign.fr

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) publie dans son dernier "IGN Magazine n°98" paru sur le site le 11 mai, un dossier sur les "Outils et données : Un référentiel géographique harmonisé pour les politiques publiques de l’eau - Depuis 2015, l’IGN collabore étroitement avec les ministères chargés des politiques publiques liées à l’eau pour construire un socle cartographique commun utile aux différentes réglementations" (p. 22-23).

Le référentiel hydrographique français est une base de données du SIE (Système d’information sur l’eau) qui vise à décrire et localiser les cours d'eau et plans d'eau de France (métropole et DROM). Le référentiel actuel est depuis les années 90 la BD CARTHAGE®. Celle-ci ne répond plus aux besoins actuels (exhaustivité, précision géométrique et données interopérables…).Depuis 2015, l’OFB (Office français de la biodiversité) et l’IGN associent leurs expertises afin de créer un nouvel outil de référence plus complet et à grande échelle : la BD TOPAGE®.

La BD TOPAGE® est issue de la BD CARTHAGE ® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l’Eau et du ministère chargé de l’environnement) et de la BD TOPO ® de l’IGN (Composante topographique du RGE® de l’IGN) : «Prendre le meilleur de la BD CARTHAGE ® et TOPO®» disait un expert de l'IGN.

Le projet est formalisé par une convention de coopération IGN-OFB relative à la « coproduction initiale de la BD TOPAGE® » signée le 7 décembre 2016. Il vise à produire, en remplacement de la BD CARTHAGE®, un référentiel hydrographique conforme géométriquement au RGE® (Référentiel à Grande Échelle) de l'IGN (de précision métrique), ce qui assurera l’interopérabilité avec les acteurs publics. Ce référentiel est co-construit et mis à jour de manière collaborative.

Les acteurs du projet sont l'IGN, l'OFB, les agences de l'eau, le secrétariat technique du SANDRE, ainsi que tous les partenaires territoriaux…La BD TOPAGE® assurera l’interopérabilité des données utilisées dans le cadre d’autres politiques publiques. En prenant l’exemple des zonages réglementaires, tels les cours d’eau Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE, R.615-10 du code rural), ou les cours d’eau Police de l’eau (L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement), les cours d’eau pour la continuité écologique (L.214-17)…, ils s’appuient actuellement « sur des définitions juridiques et des référentiels cartographiques différents». Ils ont donc vocation à être décrits par des données géométriques plus harmonisées…, explique un expert de l’IGN « Au regard de cette situation …, un travail d’harmonisation et de mise en cohérence de leurs référentiels cartographiques apparaît souhaitable ». Ainsi, la carte nationale des cours d’eau au titre de la police de l’eau produite par les services de l’État s’appuiera sur ce travail.

La BD TOPAGE®, est en passe de devenir la composante hydrographique du référentiel à grande échelle (RGE) de l’IGN : production métropolitaine sur 3 ans, par rapprochement des bases BD CARTHAGE® et thème hydrographique du RGE®, mise en œuvre d’une plateforme collaborative pour simplifier la collecte des données et le traitement des mises à jour et corrections… Une expérimentation pilote est actuellement en cours sur vingt-cinq départements.

Depuis 2019 et hors convention, sont prévues l'intégration de référentiels locaux complémentaires et des cartographies de cours d'eau afin d'améliorer l'exhaustivité de la BD TOPAGE®, l’insertion de bassins-versants topographiques, et la production de la BD TOPAGE® des DROM.

Enfin la coproduction OFB et IGN souhaitent pouvoir évoquer un déploiement national à partir de la fin du 1er semestre 2020. Les données seront mises à disposition en consultation et téléchargement sur l'atlas-catalogue du Sandre.

Pour en savoir plus :

BD TOPAGE® sur le site eaufrance

BD CARTHAGE®

RGE: Référentiel à grande échelle de l'IGN

BD TOPO ®

Le référentiel actuel hydrographique de l’eau géré par le SandreMots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Plan d'eau, Politique publique, Réglementation -

07/05/2020

- www.lequotidiendumedecin.fr

La détection du coronavirus dans les selles a incité plusieurs groupes de chercheurs à travers le monde à promouvoir l’analyse des eaux usées pour évaluer la circulation du virus dans les populations.

Les eaux usées correspondent en effet à l’ensemble des eaux issues des habitations et des équipements publics urbains (hôpitaux, écoles…). Ces eaux sont acheminées, via les égouts, vers les stations d’épuration où elles sont traitées puis rejetées dans l’environnement.

Il est essentiel de rappeler ici que les réseaux d’eaux usées et d’eaux non potables sont totalement distincts des réseaux de distribution d’eau potable, dont la qualité microbiologique et chimique est étroitement surveillée.

Une première étude, réalisée par des chercheurs néerlandais et leurs collaborateurs aux Pays-Bas, a démontré que le génome du coronavirus peut être détecté dans plusieurs sites de prélèvement d’eaux usées quelques jours seulement après l’identification du premier cas humain de Covid-19 dans ce pays. Une étude similaire a été conduite dans le Massachusetts.Plusieurs autres études ont détecté des traces du virus dans des réseaux d’eaux usées. Ces études scientifiques menées en Australie, en Espagne, en Italie, à Paris mais aussi en Suisse … ont démontré la présence du SARS-CoV-2, responsable de la maladie du Covid-19, dans les eaux usées.

En France, une étude initiée depuis le 5 mars 2020 en région Ile-de-France, sur 3 sites de prélèvement d’eaux usées, confirme cette hypothèse. Elle est menée par le laboratoire de la régie municipale Eau de Paris, en collaboration avec la Sorbonne Université et l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA). Elle a analysé également les eaux usées.

Cette étude est mise en ligne sur le site de prépublication MedRxiv (mais non évaluée et validée encore par les pairs).

Les chercheurs ont ainsi analysé 23 échantillons d'eaux usées brutes et huit échantillons d’eaux traitées, qui ont été prélevés, du 5 mars au 7 avril 2020, dans trois grandes stations d'épuration de la région parisienne. « Tous les échantillons d'eaux usées brutes ont obtenu un résultat positif pour le SARS-CoV-2, constatent-ils. Six échantillons sur huit des eaux usées traitées ont obtenu un résultat positif. »L’équipe des scientifiques français a eu l’idée simple d’utiliser des tests PCR ( Polymerase Chain Reaction) semblables à ceux qu’on utilise dans le nez des patients, mais de les placer dans les eaux usées que rejettent nos villes. Ainsi, ils peuvent quantifier la présence du Covid-19 quelques jours avant que les symptômes de celui-ci ne se déclarent.

Leur analyse a permis de démontrer, pour la première fois, que « la quantité d’unités virales (génomes vivants ou fragments) dans les eaux usées est étroitement corrélée au nombre de cas de Covid-19 » souligne un scientifique de l’étude. Ainsi, la surveillance des eaux usées apparaît comme un outil potentiel fiable pour le suivi de l’épidémie. L’idée était de disposer d’un marqueur épidémiologique pour quantifier la circulation du virus.Des résultats préliminaires, non publiés dans une revue scientifique mais cités par le site d’édition « The Conversation », du 23 avril, indiquent une décroissance récente de la charge virale dans les eaux usées. « C’est un argument d’ordre virologique qui confirme l’impact du confinement », souligne un scientifique de cette étude française.

Les chercheurs français plaident auprès du Comité analyse recherche et expertise (Care) qui conseille les autorités, pour la mise en place d’un réseau Sentinelle national de surveillance des eaux usées pour « suivre la dynamique de l’épidémie », avec une dimension locale, chaque station d’épuration correspondant à un territoire déterminé. Cette approche pourrait être extrapolée à l’ensemble des pays concernés par l’épidémie.

Pour en savoir plus sur:

L’équipe française des chercheurs :Sébastien Wurtzer (Eau de Paris), Jean‑Marie Mouchel (Sorbonne Université), Rémy Teyssou (Institut de recherche biomédicale des armées), Yvon Maday (Sorbonne Université, co-fondateur de l’initiative Covid-IA), Vincent Rocher (SIAAP) et Laurent Moulin (Eau de Paris) et co-auteurs de l'article sur le site The Conversation

Les publications liées à ces études

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langas/PIIS2468-1253(20)30087-X.pdf

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.29.20045880v1

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/langas/PIIS2468-1253(20)30087-X.pdf

https://www.sciencemag.org/news/2020/04/coronavirus-found-paris-sewage-points-early-warning-system

Mots-clés:Donnée et système d'information, Assainissement, Opinion et société -

05/05/2020

- enquetedeau.eaufrance.fr

« En quête d’eau » est un programme de sciences participatives qui vise à améliorer la connaissance de l’écoulement des cours d’eau (fleuves, rivières, ruisseaux) en France métropolitaine.

Il est lancé fin 2016 par l’Office français pour la biodiversité (OFB).A ce jour : il y a 259 observateurs inscrits dans les régions et 1157 observations réalisées.

Dans les 157 observations des 6 derniers mois : 70% de cours d'eau en Ecoulement visible acceptable; 10% de cours d'eau en Ecoulement visible faible ; contre 8% de cours d'eau en Assec ; et 3% en Débordement... Voir ces données sur le site : enquetedeau.eaufrance.fr

Dans un contexte de tensions sur la ressource en eau et de changement climatique, le niveau des cours d'eau varie constamment et leur suivi dans le temps requiert un très grand nombre d’observations. Dans cette perspective, l’OFB a fait appel aux professionnels de la rivière ou toutes personnes volontaires… Il a lancé ainsi un programme scientifique participatif pérenne, capable de susciter une large adhésion citoyenne, à partir d’un protocole terrain simple qui facilite la collecte de données fiables et un outil de saisie simple, facile d’utilisation.Pour recueillir les attentes des participants, définir le périmètre d’observation et impliquer les observateurs dans la construction du programme, l’OFB a mené le projet suivant une démarche fédératrice concertée répartie en trois phases :

En décembre 2016, une enquête exploratoire a identifié les acteurs experts et contributeurs potentiels qui ont été associés au montage du projet. Les résultats ont orienté les décisions sur le périmètre du projet, ses modalités de mise en œuvre et identifié les leviers de mobilisation.

Juillet 2017 - mars 2018 : la phase test du programme a recueilli les observations sur 3 régions pilotes : Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Le protocole d’observation de l’écoulement est simple et organisé selon 5 modalités retenues (débordement – écoulement visible – écoulement visible faible – écoulement non visible – assec). Les données collectées sont saisies grâce à une interface web (poste fixe ou mobile).

Un premier bilan du programme a été dressé, après 9 mois d’observations réalisées pendant cette période afin de tester la pertinence des premières hypothèses : le protocole est jugé fiable, simple (par conséquent : rapide et accessible au plus grand nombre) et cohérent avec les réalités du terrain ; l’outil de saisie des données issues des observations est simple et performant.2018 - déploiement national : le 5 avril 2018 a eu lieu la journée de restitution des résultats et les derniers ajustements des axes d’améliorations à apporter au programme avant l’élargissement national qui a eu lieu durant l'été 2018.

Le projet est jugé pertinent, le protocole sur l’écoulement est adapté aux objectifs : le périmètre d’observation concerne tous les cours d’eau de France métropolitaine, la période d’observation se fait durant toute l’année et la fréquence des observations doit rester libre et régulière.

Enfin Il y a eu également la mise à disposition des outils de communication destinés à susciter l’intérêt et expliciter la démarche auprès du public : affiche « vos observations peuvent changer le cours d’eau », tutoriel et dépliant didactique du protocole d’observation, interface web enquetedeau.eaufrance.fr

Mots-clés:Cours d’eau, Opinion et société, Quantité de la ressource, Hydrologie, Loisir -

30/04/2020

- www.theia-land.fr

SWOT (Surface Water Ocean Topography) est un projet de satellite du CNES et de la NASA. Il sera lancé en avril 2021. Il permettra l’étude topographique des océans et des eaux de surface continentales (rivières, lacs) en utilisant un nouveau concept technique : l’altimétrie interférométrique.

Dans le cadre de la mission innovante dédiée à l'hydrologie continentale SWOT aval (Programme préparatoire aval), le Pôle Theia avec l’appui du CNES et du Laboratoire Legos (Unité mixte de recherche Cnes-CNRS-IRD-UPS) ont mis en place une base de données spatiales de suivi hydrométrique des fleuves et des lacs appelée Hydroweb. Cette base d’informations permet l’accès libre pour tout utilisateur à des mesures opérationnelles de hauteur d’eau.

Le Pôle Theia a également développé le projet HYSOPE (HYdrométrie Spatiale OPErationnelle) sur les eaux de surface continentales, basé sur la banque de données globales de séries temporelles de hauteurs d’eau et les algorithmes de traitement, développée au Laboratoire Legos pour le projet.

HYSOPE2 va développer un portail (Hydroweb-NG) donnant accès à l’ensemble de la donnée hydrologique (multi-capteurs satellite, in-situ, modèle numérique) pour faciliter l’utilisation et le croisement des données hydrologiques.

Pour répondre aux besoins des hydrologues et des océanographes et à tous les acteurs de l’eau, actuels et futurs, l’équipe du projet propose un questionnaire afin de capitaliser les retours d’expérience sur l’intérêt des outils SIG ainsi que sur les priorités de développement de fonctionnalités plus spécifiques

Pour en savoir plus sur SWOT, ses programmes et projets, dont le principal objectif est de répondre aux enjeux et à la demande sociétal en termes de gestion de l'eau :

Mots-clés:Climat, Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Cours d’eau, Littoral, Mer et océan, Plan d'eau, Zone humide, Quantité de la ressource, Hydrologie, Agriculture -

30/04/2020

- cdi.eau-rhin-meuse.fr

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales payées par les usagers de l’eau (particuliers, collectivités, entreprises, agriculteurs, industries…).

Le maire a une obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers. Il y joint une note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés, sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention, et sur l’utilisation qu’elle en fait à travers le versement d'aides financières pour protéger la ressource en eau.

L'édition 2020 de l’Agence Rhin-Meuse est publiée en avril sur la base des chiffres 2019.

Le bassin Rhin-Meuse s’étend sur 32 000 Km2 (6% du territoire national métropolitain) et compte 4,3 millions d’habitants, 8 départements et 3 277 communes.

En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 154 millions d’euros dont plus de 129 millions en provenance de la facture d’eau.

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l’intérêt commun et de la préservation du milieu naturel, des ressources en eau et du cadre de vie.

Ainsi pour 100 € de redevances en 2019 : 71,88 € de redevance de pollution domestique sont payés par les abonnés (y compris réseaux de collecte) ; 10,80 € de redevance de prélèvement payés par les collectivités pour l’alimentation en eau ; 6,89 € de redevance de prélèvement payés par les activités économiques; 6,62 € de redevance de pollution payés par les industriels (y compris réseaux de collecte) et les activités économiques concernés ; et le reste 3,81 € est réparti entre les redevances pollutions diffuses payées par les distributeurs de produits phytosanitaires, protection du milieu aquatique, pollution payée par les éleveurs concernés ou prélèvement payée par les irrigants.

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides ou de subventions pour des projets de mise aux normes des stations d’épuration, de renouvellement des réseaux d’eau potable, de filières agricoles à bas niveau d’impact pour les ressources en eau,de reconversion de friches industrielles, de réduction/suppression de substances toxiques….

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Rhin-Meuse et de son contrat d'objectifs et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques sous climat changeant. Ainsi 47% des aides accordées sont en lien avec l'adaptation au changement climatique.Pour en savoir plus sur les notes d'information édition 2020 des autres agences de l'eau, il suffit de la consulter sur leur site web :

- L'Agence de l'eau Loire Bretagne : Note d'information sur le prix de l'eau • 2020

- L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse : L'agence de l'eau vous rend compte de la fiscalité de l'eau - Edition 2020

Pour les autres agences, elle est en cours de publication...

Mots-clés:Changement climatique, Donnée et système d'information, Eau potable et assainissement, Prix de l'eau, Service public, Financement, Usage -

23/04/2020

- inpn.mnhn.fr

Depuis 2008, tous les 6 ans, l’état et les tendances des espèces d’oiseaux d’Europe sont évalués dans le cadre de la directive Oiseaux. Les résultats de la seconde évaluation sur le territoire français viennent d’être publiés sur le site de l’INPN.

La France possède une richesse importante en nombre d’espèces d’oiseaux, en particulier nicheurs. Sur la période 2013 – 2018, 330 espèces ou sous-espèces d’oiseaux ont été évaluées pour certaines pour chaque saison de présence : nidification, hivernage, et passage.

Sur le long terme (depuis 1980), un tiers des espèces de nicheurs sont en déclin, cela est d’autant plus marqué chez les espèces relativement répandues. Pour un autre tiers, la tendance est à l’augmentation. Les espèces plus localisées semblent globalement mieux se porter. Les galliformes et les columbiformes sont les groupes ayant les plus forts nombres d’espèces en déclin, plus de la moitié.

A court terme (12 ans), le déclin de certaines espèces est supérieur à 30 %. Cela peut entrainer leur inscription sur la liste rouge des espèces menacées. C’est le cas pour certains passereaux.

Les pressions et menaces les plus citées sont certaines pratiques agricoles (23 %), l’urbanisation et l’industrialisation (22 %), le développement de certaines activités touristiques ou sportives et d’autres facteurs comme la chasse, la pollution des eaux, le changement climatique et des processus naturels.

En France, l’évaluation est coordonnée et animée par l’UMS PatriNat, service d’expertise commun de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et du Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), pour le compte du ministère de la transition écologique et solidaire avec les partenaires scientifiques et techniques nationaux.

Pour en savoir plus :

Datalab essentiel n° 207 Biodiversité rare ou menacée : peu d’améliorations depuis 2007

Note de synthèse 2019

Tableau de synthèse 2019

Mots-clés:Biodiversité, Oiseaux, Etat -

22/04/2020

- www.oieau.org

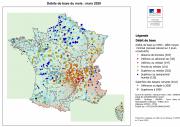

Après un début de mois très agité marqué par une succession de tempêtes du 1er au 5 mars, les passages pluvieux sont restés fréquents durant la première quinzaine. En seconde partie de mois, des conditions plus anticycloniques ont dominé. En fin de mois, un net refroidissement s’est accompagné de petites chutes de neige.

Les sols superficiels qui étaient saturés ou proches de la saturation sur la majeure partie du pays fin février se sont asséchés durant le mois de mars suite aux conditions anticycloniques qui ont dominé sur le pays durant la seconde quinzaine et aux températures maximales souvent supérieures aux normales.

Concernant les eaux souterraines, la situation est globalement satisfaisante. Toutefois, plusieurs secteurs montrent des situations moins favorables, avec des niveaux modérément bas. La fin de la période de recharge semble avoir eu lieu mi-mars sur les nappes les plus réactives.

La situation sur les niveaux des cours d’eau est contrastée sur le territoire. Les niveaux sont inférieurs aux normales le long du couloir rhodanien et sur l’amont du bassin de la Loire, tandis que sur le bassin Artois-Picardie et le Nord de la Nouvelle Aquitaine, les débits des cours d’eau présentent des niveaux moyens élevés en raison des crues du début du mois de mars.

Les taux de remplissage des barrages et réservoirs sont satisfaisants. La situation a peu évolué sur l’ensemble du pays.

Au 9 avril, 2 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 3 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages. Ce chiffre était de 2 en 2018.

Ce bilan est réalisé chaque mois sous l’égide d'un comité de rédaction composé des différents producteurs et gestionnaires de données, animé par l'Office International de l’Eau (OIEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire, et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Quantité de la ressource, Hydrologie -

17/04/2020

- www.sandre.eaufrance.fr

Le Secrétariat Technique du Sandre a actualisé les référentiels de la vigilance crues avec les données fournies par le Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations (Schapi).

La mise à jour porte sur les Territoires de Compétence Crues (TCC), territoires de vigilence crues, stations hydrométriques et tronçons de vigilance crues.

La France est divisée en territoires de compétences crues (TCC), surfaces géographiques sur lesquelles des intervenants (les services de prévision des crues (SPC), les cellules de veille hydrométéorologique (CVH) ou le Schapi ) ont compétence en matière de vigilance crues.

Au sein de chaque TCC, se trouvent des entités de vigilance crues. Une entité de vigilance crues peut être :

- un lieu précis sur un cours d'eau situé à l'endroit d'une station hydrométrique ou d'un site météorologique,

- un tronçon de vigilance crues,

- un bassin de vigilance crues (i.e. bassin versant),

- une zone ou territoire de vigilance crues englobant plusieurs entités de vigilance crues, sur laquelle une synthèse de l'information de vigilance crues peut être faite.

L'ensemble de ces concepts sont définis dans le dictionnaire sandre Vigilance crues v.1.1.

Cette actualisation permet de télécharger ces référentiels aux formats ESRI Shapefile et GPKG, d'y accéder via les services web WMS et WFS du Sandre et de consulter le rapport des contrôles qualité réalisé sur ces jeux de données.

Toutes ces informations sont accessibles directement depuis les fiches de métadonnées de l'atlas-catalogue du Sandre :

- Territoires de Compétence Crues (TCC) - Métropole

- Territoires de vigilance crues - Métropole

- Tronçons hydrographiques de vigilance crues - Métropole

- Stations hydrométriques de vigilance crues - Métropole

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le Secrétariat Technique du Sandre à l'adresse courriel sandre@sandre.eaufrance.fr.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Inondation -

08/04/2020

- www.sandre.eaufrance.fr

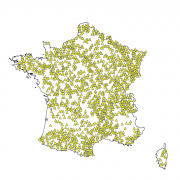

L'Atlas-Catalogue du Sandre est mis à jour régulièrement. La mise à jour du 30 mars 2020 s'articule autour des Aires d'Alimentation de Captages - France entière, le nombre d'entités a triplé passant de 181 à 610 AAC.

Une Aire d'Alimentation de Captage (AAC)* est définie sur des bases hydrologiques ou hydrogéologiques. Elle correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle participe à l'alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait un prélèvement.

L'atlas-catalogue du Sandre vous permet de rechercher et consulter les données géographiques de référence du système d'information sur l'eau (SIE). Le référentiel géographique des AAC est mis à jour en continu. Ces couches géographiques concernent la France entière.

Le Sandre complète progressivement le référentiel des Aires d'Alimentation de Captages (AAC).

Les AAC en cours de création sont visibles sur le portail collaboratif Aires-Captages, géré par l'OiEau (Office International de l'Eau) dans le cadre du centre de ressources Captages piloté par l'OFB (Office français de la biodiversité). Seules les AAC codifiés Sandre sont téléchargeables.

*Une AAC correspond :

- pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eau superficielle : au sous-bassin versant situé en amont de la ou des prises d'eau éventuellement complété par la surface concernée par l'apport d'eau souterraine externe à ce bassin versant ;

- pour un ouvrage de prélèvement destiné à l'eau potable en eau souterraine : au bassin d'alimentation du ou des points d'eau (lieu des points de la surface du sol qui contribuent à l'alimentation du captage).

Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable, Cours d’eau, Eau souterraine, Réglementation, Substance et polluant, Qualité de la ressource, Hydrologie -

07/04/2020

- assainissement.developpement-durable.gouv.fr

L’autosurveillance des systèmes d’assainissement (systèmes de collecte et station de traitement des eaux usées) est un dispositif qui a pour finalité une meilleure maîtrise des rejets des effluents et des déchets. Il répond à des obligations réglementaires.

L’arrêté du 21 juillet 2015 rappelle le caractère obligatoire pour toutes les communes ou leurs groupements de l’obligation de mettre en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier la fiabilité.

Les données d’autosurveillance caractéristiques des ouvrages d’assainissement ainsi que les données réglementaires issues des arrêtés préfectoraux d’autorisation sont transmis par les exploitants des ouvrages (producteurs de données) selon un formalisme obligatoire commun, le format SANDRE en vigueur, grâce à l’application informatique MesureStep . Les données sont collectées par les services de l'administration et établissements publics notammaent grâce à l'application AutoStep.

MesureStep et AutoStep sont mis à disposition gratuitement par le ministère en charge de l’environnement sur le portail d'information sur l’assainissement communal. L’utilisation de ces logiciels facilite la vérification des données transmises.

Depuis le 23 mars, les nouvelles versions des applications MesureStep et AutoStep (version 5.2.2.0) sont disponibles sur le Portail d'information sur l'assainissement communal.

Deux modes de mise à jour sont proposées : Lancer le "setup" de mise à jour sur le poste ou Décompresser les fichiers zippés de la mise à jour et ensuite les remplacer dans le répertoire d'installation de l'application.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Assainissement