Données sur l'eau

L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.

-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"

-

18/09/2020

- fr.euronews.com

La sécheresse des rivières affecte de plus en plus fréquemment les ressources en eau du continent : les populations et les économies doivent trouver de nouveaux moyens de s'adapter.

Au 1er juin 2018, 4,5 % des rivières et fleuves européens contre 35,9 % le 20 octobre de la même année, affichaient un niveau d’eau anormalement bas, le plus bas depuis au moins 1991.

Cette année, la sécheresse est apparue dans de nombreuses régions de l’Europe dès le mois d’avril, selon les données du Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S), faisant de 2020 la troisième année consécutive à présenter des conditions de sécheresse inattendues, d’après le Service Copernicus de gestion des urgences.À l'avenir, les sécheresses extrêmes risquent de s’aggraver. Les chercheurs (Université d’Utrecht –Pays-Bas) estiment que 11 millions d’individus et 4,5 millions d'hectares supplémentaires pourraient être confrontés chaque année à des sécheresses qui ne se produisaient auparavant qu'une fois tous les 10 ans.

Ces sécheresses impactent l'approvisionnement en eau, en énergie, le transport fluvial, l'agriculture ... :

- En Allemagne, les bas niveaux du Rhin ont des répercussions économiques plus importantes que par le passé. Selon un rapport récent, l'industrie du transport maritime aurait perdu aux alentours de 2,4 milliards d'euros…

- Aux Pays-Bas, la sécheresse record de 2018 a causé l’abaissement du niveau des nappes phréatiques, exposant un million de logements à un risque d'affaissement des sols.

- Au Royaume-Uni, les experts de MaRIUS estiment qu'au cours des 40 dernières années, les faibles débits ont empêché environ 4,6 TWh de production électrique, entraînant des pertes de 45 millions de livres par an pour les entreprises.Selon une étude récente du Centre commun de recherche (CCR), la mise en place de mesures d'atténuation, l'amélioration de la planification et de la gestion de l'eau dépendent de plus en plus des données climatiques, celles-ci aident à prévoir quand des périodes de sécheresse pourraient survenir.

Quels services et outils développent les experts en Europe ?

Les experts du C3S et de l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie (SMHI) développent actuellement un service qui se base sur des modèles hydrologiques et climatiques régionaux pour prévoir les débits d'eau sur plusieurs mois…

En Espagne, la Confédération hydrographique du Bassin du Júcar, qui approvisionne en eau d'irrigation environ 150 000 hectares de terres, des villes, centrales hydroélectriques et industries, se base sur les informations climatiques fournies par le C3S pour adapter son allocation d’eau aux conditions météorologiques et aux apports en eau. Il en est de même de la société de distribution de l’eau à Madrid (fournit de l’eau à 6 millions de personnes). Cette activité vise à relier les données climatiques et hydrologiques européennes aux données locales…

En Italie, on a développé, pour une meilleure gestion de l'eau, le service SmartRIVER qui utilise des données climatiques de C3S et d’autres fournisseurs, et des données spécifiques à chaque site (par ex., des stations météorologiques), pour réaliser des prévisions de débit et de disponibilité des ressources en eau adaptées aux besoins des utilisateurs. SmartRIVER évalue, deux fois par mois, les volumes d'eau entrants pour le réservoir du Ridracoli qui renferme 30 millions de m3 d'eau et approvisionne plus d'un million de personnes en eau potable, sur quatre provinces…

Les experts disent que pour prédire avec précision le débit d’un cours d’eau, il est nécessaire de simuler l'ensemble du cycle de l'eau. Aujourd’hui, les satellites permettent de réaliser des prévisions hydrologiques dans des régions du monde où ils ont que peu ou pas d'observations au sol… Des incertitudes persistent. Mais les innovations en matière de télédétection sont très prometteuses…

Pour en savoir plus :

Consortium de recherche MaRIUS

Service Copernicus concernant le changement climatique (C3S)

Service Copernicus de gestion des urgences.Mots-clés:Changement climatique, Donnée et système d'information, Eau potable, Espèce, Gestion de l'eau et des milieux, Milieu et habitat, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Substance et polluant, Hydrologie, Sécheresse, Données climatiques, Données satellitaires, Modèle hydrologique, Données météorologiques, Télédétection, Gestion quantitative, Ressource en eau -

15/09/2020

- www.insu.cnrs.fr

Les phénomènes extrêmes et particulièrement la sécheresse sont de plus en plus fréquents en France. La détection, la quantification et le suivi de ces phénomènes sont essentiels pour les gestionnaires des ressources en eau et de l’agriculture.

De nombreuses séries temporelles de données satellitaires dont certaines dépassent trente ans, sont disponibles. Elles permettent de réaliser des analyses statistiques des anomalies de propriétés de surface tel que le contenu en eau du sol ou le développement du couvert végétal et de proposer des indicateurs décrivant notamment la sécheresse agronomique.

Deux chercheurs du Centre d’études spatiales de la biosphère (CESBIO/OMP, CNRS / Université Paul Sabatier / IRD / CNES) ont décrit le potentiel de ces indices basés sur des mesures multi-capteurs multi-spectrales pour la quantification et l’identification des phénomènes de sécheresse. Il s’agit particulièrement des indices MAI (Moisture anomaly index) et VAI (Vegetation anomaly index) estimés respectivement à partir des mesures satellitaires micro-ondes et optiques.

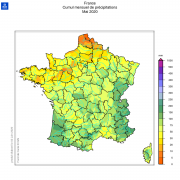

Afin de faciliter l’accès à ces informations, la plateforme web FREDI a été créée. Elle décrit ces indices en France métropolitaine à l’échelle de la région ou du département. On peut cliquer sur la carte pour sélectionner une région et ou zoomer sur un département. Elle illustre la situation de la sécheresse des vingt dernières années à l’échelle mensuelle. Elle montre notamment le caractère exceptionnel de la sécheresse de l’été 2019, assez généralisée sur la France, ainsi que le contexte de manque d’eau de l’été 2020, particulièrement sur les régions du Nord de la France au début de l’été.

Pour en savoir plus :

Consuter la plateforme FREDIMots-clés:Donnée et système d'information, Milieu et habitat, Sol, Sécheresse, Agriculture, Données satellitaire, Données micro-ondes, Données optiques -

03/09/2020

- www.sandre.eaufrance.fr

Le Sandre a publié la fiche des métadonnées « Limites relatives aux usages de pêche » sur l’Atlas-Catalogue. Ce produit contient les limites maritimes liées aux usages de pêche et issues des réglementations française et européenne. Ces limites sont gérées par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA) du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Ces limites sont réparties en trois catégories :

-Limite intérieure de la bande côtière de pêche (6 milles marins) : France métropolitaine.

-Limite des 3 milles marins: France métropolitaine ; Mayotte; La Réunion; Guyane; Martinique; Guadeloupe; Saint-Martin; Saint-Pierre-et-Miquelon.

-Limite de pêche en Outre-mer (100 milles marins) : Mayotte ; La Réunion ; Guyane ; Martinique; Guadeloupe.

Le produit « Limites relatives aux usages de pêche » est à utiliser complémentairement au produit numérique « Délimitations maritimes » du Shom (Service hydrographique et océanographique de la marine nationale) qui représente les limites des espaces maritimes de souveraineté ou de juridiction de la France dans le monde.

Le produit « Délimitations maritimes » est visualisable sur data.shom.fr (catégorie Limites maritimes) et téléchargeable sur le portail national des limites maritimes (https://limitesmaritimes.gouv.fr). On retrouve une carte interactive pour consulter, visualiser et télécharger les données.

Quid des délimitations maritimes et de data.shom.fr

Les espaces maritimes de la France, d’une surface totale d’environ 10,7 millions de km², représentent le deuxième espace maritime mondial derrière celui des États-Unis. L’outre-mer génère 97% de ces espaces. La France est ainsi un État côtier riverain de presque tous les océans.

Les espaces maritimes États côtiers sont régis par le droit international notamment le droit de la mer qui regroupe l’ensemble des règles relatives à la définition et à l’usage des espaces maritimes.

Dans un souci de diffusion des éléments officiels qui servent à la délimitation des espaces maritimes relevant de la souveraineté de la République française, notamment les références légales et données numériques, le portail national des limites maritimes, a été créé par l’Article 16 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.

Le décret n° 2017-821 du 5 mai 2017 a confié la conception du portail et la mise en œuvre au Shom (Service hydrographique et océanique de la marine national).

Le portail data.shom.fr est la plate-forme de l’information géographique maritime et littorale de référence conforme aux exigences de la directive INSPIRE (2007/2/CE) du 14 mars 2007.

Les délimitations maritimes sont présentées, mais le portail data.shom.fr permet également de rechercher, de consulter (visualiser) et d’accéder aux données géolocalisées du Shom.

Pour en savoir plus :

- Consulter le document sur l’Atlas du Sandre

- Le portail national des limites maritimes

- La plateforme géographique du Shom

- Les formats de fichiers et leurs attributs et ou télécharger toute la fiche de métadonnées

Mots-clés:Donnée et système d'information, Littoral, Mer et océan, Usage, Pêche et aquaculture, Limites maritimes, Données ouvertes, Limites relatives aux usages de pêche, Restriction, Régulation, Zones Cartographie, Directive INSPIRE -

19/08/2020

- www.oieau.org

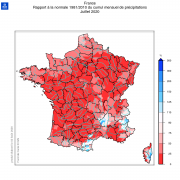

Les passages perturbés ont été rares et peu actifs et les orages, peu fréquents, ont principalement concerné le relief. La pluviométrie a été exceptionnellement faible, déficitaire de plus de 70 % en moyenne sur la France. À l’échelle régionale, juillet 2020 a été le mois de juillet le moins pluvieux depuis 1959 dans les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, l’Île-de-France, le Grand Est ainsi qu’en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

Les sols superficiels se sont nettement asséchés durant le mois de juillet du fait de l’important déficit pluviométrique et de températures plus élevées que la normale en seconde partie de mois. Sur les trois derniers mois, la sécheresse des sols conserve un caractère sévère de la Normandie aux Hauts-de-France jusqu’au Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté et au nord de la région Auvergne- Rhône-Alpes, avec des sols superficiels très secs (en moyenne une fois tous les 10 ans) à extrêmement secs (en moyenne une fois tous les 25 ans).

Concernant les eaux souterraines, la vidange s’est poursuivie et l’ensemble des niveaux de nappes sont en baisse en juillet. Ce constat est habituel à cette période de l’année : les pluies estivales arrivant à s’infiltrer dans les sols sont absorbées par la végétation et n’atteignent que rarement les nappes.

Comme les mois précédents, la situation est contrastée sur le territoire. Le bénéfice de la recharge abondante de l’hiver dernier se poursuit et la situation au mois de juillet reste satisfaisante sur une grande partie du territoire. Toutefois, la situation reste moins favorable dans les secteurs où la recharge hivernale n’a été suffisante : nappes de la plaine d’Alsace, des couloirs de la Saône et du Rhône et de l’est du Massif Central. Par ailleurs, la situation s’est dégradée durant le mois de juillet sur certaines nappes réactives, sensibles à l’absence de pluviométrie : les nappes de la craie champenoise, des calcaires jurassiques de Lorraine et du Berry, du socle du Limousin et des formations complexes de la Côte d’Azur affichent des niveaux modérément bas. A noter que les niveaux sont globalement au-dessus, voire très au-dessus dans le bassin aquitain, de ceux constatés l’année précédente à cette même époque.Concernant les cours d’eau, les valeurs de débits ont globalement diminué sur l’ensemble du pays avec une augmentation des stations présentant des valeurs inférieures au médian de 72%, contre 56,5 % en juin. Les stations présentant des débits de base les plus faibles, inférieurs au décennal sec, ont fortement augmenté en juillet (168 stations contre 46 stations en juin).

Le taux de remplissage des retenues a légèrement baissé par rapport au mois précédent, à l’exception du quart Sud-Est du territoire où les niveaux restent supérieurs à 80 %.

Au 12 août, 75 départements ont mis en oeuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 84 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages. Ce chiffre était de 49 en 2018.

Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Quantité de la ressource, Hydrologie, Sécheresse -

10/08/2020

- www.meteofrance.fr

Climat HD de Météo-France est une application simple pour visualiser les évolutions du climat et ses impacts. C'est un outil numérique unique en France qui synthétise les travaux des climatologues et intègre les données issues des travaux du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), auxquels Météo-France contribue activement.

Météo-France collecte, contrôle et archive les données climatiques (température, les précipitations, humidité, pression atmosphérique, vent et rayonnement) dans une base nationale couvrant la métropole, les outremers et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Climat HD est accessible à tous, donnant accès à des messages clés et des graphiques simples pour mieux appréhender le changement climatique et ses impacts depuis le début des mesures et jusqu’à l’horizon 2100, à l’échelle du pays et de ses régions. Toutes ces données sont notamment utilisées pour constituer de longues séries de référence, sur 100 à 150 ans. Elles permettent de replacer les événements climatiques extrêmes dans un contexte à long terme, de fournir de meilleures données pour évaluer et calibrer les modèles numériques globaux et régionaux du climat.

On peut consulter les tendances des évolutions du climat au XXIe siècle à travers une carte interactive : en France métropolitaine, dans une région ou un département comme le Limousin (87) par exemple (voir l'accentuation du réchauffement depuis les années 1980, le réchauffement plus marqué au printemps et en été, peu ou pas d’évolution des précipitations mais des sécheresses en progression ; pour le climat futur : peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées chaudes, quel que soit le scénario, et assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison...).

L'outil s’appuie notamment sur plus de 200 séries mensuelles homogénéisées de températures minimales et maximales et environ 1100 séries mensuelles homogénéisées de précipitations.

Récemment, il a été enrichi d'une rubrique dédiée à l'évolution du climat sur l’île de La Réunion.

Pour en savoir plus :

Consulter le communiqué de presse de Météo-FranceMots-clés:Climat, Pluie et neige, Donnée et système d'information, Sol, Sécheresse, Usage, Agriculture, Industrie, Température, Modélisation, Données climatiques, Cartographie, Simulation, Station météorologique -

07/08/2020

- solidarites-sante.gouv.fr

Le ministère de la santé a publie le bilan des analyses microbiologiques menées au cours de la saison balnéaire 2019 sur 3 348 sites de baignades (1 304 en eau douce et 2 044 en eau de mer) montre que près de 93% des sites sont d’excellente ou de bonne qualité.

La qualité des eaux est en amélioration depuis 2013. La part des eaux d'excellente qualité est passée de 76,5% à 79,1% pour les eaux intérieures, et de 85,2% à 87,4% pour les sites côtiers.

Chaque année, plus de 34 000 prélèvements d’échantillons d’eau sont réalisés à des fins d’analyse par des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.A la fin de la saison balnéaire 2019, les Agences régionales de santé (ARS) ont établi le classement des eaux de baignade en fonction des valeurs seuils fixées par la directive 2006/7/CE pour les paramètres Escherichia coli et entérocoques intestinaux. Leur présence dans l’eau indique une contamination d’origine fécale plus ou moins forte en fonction des concentrations relevées.

Les résultats des analyses microbiologiques sont publiés en temps réel durant toute la saison balnéaire sur le site dédié aux sites de baignades http://baignades.sante.gouv.fr .Une carte des eaux de baignade est mise à disposition du public. Les vacanciers sont ainsi informés : Quelle est la plage la plus proche de chez eux ou de leur lieu de vacances ? Quelle était la qualité de l'eau la saison dernière ? Où peux t’on se baigner sans risque ? Le dernier résultat d'analyses disponible est-il bon ou mauvais ? On peut choisir à travers un menu le département, la commune et le site afin de localiser la zone de baignade, zoomer et obtenir le classement et tous les résultats.

Pour la saison balnéaire 2020, dans le contexte particulier de l’épidémie de COVID-19, les recommandations sanitaires en matière de baignade portent avant tout sur l’existence d’un profil de baignade au titre du Code de la santé publique. Le profil de baignade est un outil de gestion préventive qui évalue la vulnérabilité du site à travers l’inventaire et l’analyse des sources de pollution de la baignade (contamination bactériologique, chimique, développement algal et de cyanobactéries, présence de méduses, rejets d’eaux usées, etc.), et définit des mesures de gestion pour réduire ces risques de pollution.

Pour en savoir plus :

- Consulter ou télécharger la synthèse 2019 de la qualité de l’eau de baignade en France et le classement des zones de baignade

- Consulter ou télécharger le bilan national de 2019

- Consulter l’ARS de chaque région : celle de la Nouvelle-Aquitaine par exempleMots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Littoral, Plan d'eau, Réglementation, Prélèvement, Qualité de la ressource, Santé, Cartographie, Eau de baignade, Données microbiologiques, Directive 2006/7/CE, Profil de baignade -

06/08/2020

- www.brgm.fr

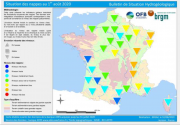

En France, les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et plus intenses. Une forte sollicitation estivale des nappes souterraines – liée à la fréquentation touristique et à l’irrigation – peut aggraver ce phénomène et contraindre les particuliers à un usage restreint de l’eau . Au 13 août 2020 (sur le site propluvia), 77 départements se trouvent en situation de restrictions d’usage (au-delà de vigilance) et on compte 170 le nombre total d'arrêtés en cours.

Le mois de juillet 2020 s’est distingué par une sécheresse météorologique, caractérisée par un déficit prolongé de pluies et une sécheresse des sols, marquée par un déficit en eau des sols, importantes. La vidange des nappes s'est poursuivie sur l’ensemble des nappes du territoire. Ce phénomène est habituel en cette période. Les précipitations estivales génèrent rarement des pluies efficaces permettant de recharger les nappes, l’eau réussissant à s’infiltrer dans les sols étant entièrement reprise par la végétation.

Le suivi de la situation hydrogéologique fait l’objet d'un bulletin national, réalisé chaque début de mois par le brgm. Il comprend la carte de l’état des nappes d’eau souterraine (BRGM) indiquant les grands ensembles hydrogéologiques et le niveau de l’eau dans le sous-sol. Près de 3000 forages équipés permettent le suivi régulier des niveaux d’eau souterraine, diffusé sur le portail Ades (portail d’accès aux données sur les eaux souterraines) et rendent possible la cartographie des niveaux.

Toutes ces informations sont consultables dans le détail sur le site du BRGM (Etat des nappes d’eau, tendances d’évolution) et dans les prochains jours du nouveau bulletin national de situation hydrologique (BSH) sur le site Eaufrance.

Les régions françaises ne sont pas « égales » face au risque de sécheresse notamment en fonction des réserves d’eau souterraine dont elles disposent.

Parmi les 6500 aquifères que compte la France, 200 sont d’importance régionale et possèdent une superficie comprise entre 1000 et 100 000 km2. Le plus important est celui de la Craie, dans le Bassin parisien, il s’étend de la Normandie et des Hauts-de-France à la région Centre-Val de Loire. Les plus petits se situent dans les massifs granitiques (Bretagne, Auvergne) et ne font que quelques dizaines de kilomètres carrés.

Les différents types d'aquifères ont des comportements très différents en cas de sécheresse ou de période de fortes précipitations. Le processus d’infiltration de l’eau dépend de la perméabilité du sol. Les eaux souterraines qui s’écoulent dans ces aquifères occupent les vides laissés par la roche (pores, fissures, fractures). La « recharge saisonnière » qui s’étend en général d’octobre à avril, fait augmenter le niveau de la nappe.

On distingue :

- Les nappes inertielles, comme les grands bassins sédimentaires (les Bassins parisien et aquitain), comportent des roches comme la craie, le calcaire non karstique et le grès. Leur réaction face à la sécheresse (vidange) ou aux précipitations (recharge) est lente ;

- Les nappes réactives répondent à un manque de pluies par un déstockage de l’aquifère en quelques semaines et, se rechargent plus rapidement en cas de fortes pluies.Pour en savoir plus :

-Le bulletin de situation hydrogéologique au 1er août 2020

-Télécharger la carte de France de la situation des nappes au 1er août 2020

-Le site Propluvia : carte des arrêtés des mesures de restriction d’eau

-Le bulletin national mensuel de la situation hydrologique en France

-Bdlisa - Eaufrance (Base de données des limites des systèmes aquifères) : un référentiel cartographique du Système d'Information sur l'Eau

-Ades – Eaufrance (Accès aux données des eaux souterraines)

-La vidéo du cycle de l’eau souterraine (BRGM TV/Youtube, 2012).

-Le BRGM

-Article de presse sur les nappes d’eau

Mots-clés:Climat, Pluie et neige, Donnée et système d'information, Eau potable, Cours d’eau, Eau souterraine, Réglementation, Hydrologie, Sécheresse, Usage, Agriculture -

05/08/2020

- outremers360.com

La mangrove est un écosystème remarquable présent dans tous les territoires tropicaux d’outre-mer à l’exception de La Réunion, et sur 70% des côtes tropicales du monde. Les mangroves fournissent de nombreux services : protection des côtes contre la houle et l’érosion, purification de l’eau, nurserie pour les poissons, habitat essentiel pour l’avifaune et les crustacés ou encore stockage de carbone.

Le 26 juillet 2020, à l'occasion de la journée internationale des mangroves, le comité français de l’UICN, le Conservatoire du littoral, et l’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR) ont publié une nouvelle cartographie des mangroves.

Grâce aux dernières technologiques – le cloud computing proposé par Google Earth Engine d’une part, et le lancement de la série de capteurs optiques Sentinel 2 dans le cadre du programme Copernicus de l’Agence Spatiale Européenne (ESA – European Space Agency) d’autres part, il a été possible de produire des images très récentes (2019-2020). Ces images satellites ont permis de délimiter avec une grande précision les zones de mangroves végétalisées, de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, Europa (Iles Eparses) et Nouvelle-Calédonie, soit 99 % des mangroves d’outre-mer , dont la surface totalise 87 773 hectares.

Le projet CARNAMA (Cartographie nationale des mangroves), réalisé pour le compte de l‘IFRECOR (Initiative française pour les récifs coralliens) en 2020, a permis de cartographier à une précision jamais encore atteinte les mangroves françaises.

Les fichiers .kml (format de données XML utilisé pour afficher des informations dans un contexte géographique) sont lus avec le navigateur Google Earth, de chaque territoire concerné par CARNAMA sont disponibles en téléchargement :

-Guyane

-Nouvelle-Calédonie

-Guadeloupe

-Martinique

-Mayotte

-Europa (îles éparses)

-Couche nationale 2020 (tous territoires inclus)Cette cartographie est une première étape qui sera complétée par la validation terrain et réalisée grâce aux membres du Réseau d’Observation et d’aide à la gestion des Mangroves (ROM). Les nouveaux chiffres surfaciques de mangroves vont donc permettre à la France et aux collectivités de mieux évaluer l’efficacité des actions de protection en suivant l’évolution des surfaces de mangroves, que ce soit par des mises à jour régulières de la cartographie ou des remontées de terrain par le biais du ROM.

Pour en savoir plus :

-Le projet CARNAMA

-La journée internationale des mangroves

-Les objectifs du réseau d’observation des mangroves et l’application mobile ROM

-La Carte des observations sur le terrain

-Le Pôle-Relais Zones Humides Tropicales

-D’autres informations sur le site de l’IUCN

-Article de Wikipédia sur Sentinel 2Mots-clés:Donnée et système d'information, Service écosystémique, Flore, Préservation, Zone humide, Données satellites, Cartographie, Mangrove, Application mobile -

30/07/2020

- info-secheresse.fr

La sécheresse s'installe en France en cette fin de Juillet 2020.

Au 29 juillet, 30% stations de mesure de débit des cours d’eau et 43% des stations de suivi des niveaux des nappes affichent des valeurs modérément basses à très basses sur le territoire métropolitain.

Au 30 juillet, ce sont 130 arrêtés de restriction d’eau qui ont été pris par les Préfets à ce jour, couvrant un total de 68 départements, une situation qui illustre l’étendue de cette problématique dans nos territoires.Face aux situations de sécheresse et stress hydrique récurrentes, la start-up imaGeau du groupe Saur lance en juin 2020, la plateforme info-secheresse.fr. C’est une application web, qui met à disposition des acteurs de l’eau et du grand public un accès gratuit et continu, aux données sécheresse qualifiées et spatialisées des départements : une approche multifactorielle, croisant en particulier les indicateurs météorologie, hydrologie et hydrogéologie.

Quelles sont les données disponibles ?

Grâce aux données publiques, la plateforme info-secheresse.fr rassemble sur un seul site et interprète en continu les données pluviométriques, hydrologiques et hydrogéologiques et permet ainsi de surveiller en temps réel l’évolution de la ressource en eau des territoires.

Au quotidien, l’application web recueille des données issues de capteurs installés dans les ouvrages de production d’eau souterraine ou du côté des cours d’eau, mais également des données relatives aux précipitations ou d’autres, historiques et statistiques, disponibles sur les serveurs de l’État.

Info-secheresse.fr valorise plus de 100 millions de données publiques liées à la pluviométrie, au niveau des nappes phréatiques et au débit des cours d’eau afin de caractériser le risque sécheresse en France.Actuellement, les données issues de 4492 stations sont affichées:

- 1022 stations météorologiques fournissent des données pluviométriques journalières (pour 39 années issues du projet ERA 5 de l'ECMWF, centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme) ;

- 1 480 stations de mesure de débit des cours d’eau mises à jour quotidiennement (Plus de 30 ans de données provenant d’Eaufrance) ;

- 1991 stations de surveillance du niveau des nappes dont la fréquence de mise à jour varie de journalière à mensuelle (Données sur une quinzaine d’années provenant d’Eaufrance).Cela représente une intégration de plus de 180 000 nouvelles données brutes/jour. Ces différentes données sont validées et valorisées en indicateur de sécheresse selon des règles de calculs conformes aux standards internationaux (près de 30 000 indicateurs calculés quotidiennement). De quoi assurer une vision claire de l’évolution de la ressource en eau d’un territoire et prendre les mesures qui s’imposent. Ces indicateurs bénéficient ensuite d’une représentation cartographique ergonomique et intuitive.

Pour utiliser Info Sécheresse, la création d’un compte gratuit est nécessaire.Pour en savoir plus :

- Le site Propluvia : le site dédié aux arrêtés de restriction d'eau

- Le site Eaufrance : pour consulter le bulletin national de situation hydrologique

- Un peu d’histoire de la start up ImaGeau : Hydrogéologues du CNRS - Laboratoire Géosciences de Montpellier

- La dernière vidéo des coulisses Info-secheresse.fr

- Actualité du 29 juillet sur Info-secheresse.fr

Mots-clés:Changement climatique, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Réglementation, Prélèvement, Hydrologie, Sécheresse, Usage -

27/07/2020

- www.sandre.eaufrance.fr

La BD TOPAGE® est le nouveau référentiel hydrographique français. Issue d'un partenariat entre l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et l'Office français de la biodiversité (OFB), elle remplace la BD CARTHAGE ® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'eau et du ministère chargé de l'environnement) pour faire face à l'évolution des technologies et des enjeux de connaissance et de gestion locale.

La BD TOPAGE® est donc plus précise (précision métrique), plus exhaustive, conforme à la directive européenne INSPIRE et compatible avec le référentiel à grande échelle de l'IGN (RGE®).

Sa vocation est donc de permettre l'interopérabilité avec les acteurs publics qui utilisent le RGE® et de servir de socle commun pour tous les référentiels métiers de l'eau.La BD TOPAGE® se compose des jeux de données des cours d'eau, plans d'eau, tronçons hydrographiques, surfaces élémentaires, noeuds hydrographiques (sources et exutoires), limites terre-mer, bassins hydrographiques et bassins versants topographiques.

La première version de la BD TOPAGE® métropole est désormais disponible sur l'atlas-catalogue du Sandre. Toutes les données sont mises à disposition sous licence ouverte.Toutes ces informations sont accessibles directement depuis les fiches de métadonnées de l'atlas-catalogue du Sandre :

- Cours d'eau - Métropole 2019 - BD Topage®

- Tronçons hydrographiques - Métropole 2019 - BD Topage®

- Plans d'eau - Métropole 2019 - BD Topage®

- Surfaces élémentaires - Métropole 2019 - BD Topage®

- Bassins hydrographiques - Métropole 2019 - BD Topage®

- Bassins versant topographiques - Métropole 2019 - BD Topage®

- Limites terre-mer - Métropole 2019 - BD Topage®

- Noeuds hydrographiques - Métropole 2019 - BD Topage®

La mise à jour de la BD TOPAGE® sera collaborative, un groupe de travail réfléchit actuellement à la définition d'un dispositif de mise à jour pour ce référentiel national.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le Secrétariat Technique du Sandre à l'adresse sandre@sandre.eaufrance.fr

Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Plan d'eau, Hydrologie, Bassin hydrographique, Directive inspire, Référentiel RGE®, Cartographie, Bassin versant topographique, Milieux humides, Base de données, Référentiel métiers de l'eau, Interopérabilité -

24/07/2020

- www.sandre.eaufrance.fr

En application de la directive‑cadre sur l’eau (DCE), tous les 6 ans, les agences de l'eau réalisent un état des lieux basé sur la qualité des eaux, définie grâce à l'exploitation des données sur les milieux aquatiques (inventaires biologiques et analyses physico-chimiques) ; et l'identification des activités anthropiques à l'origine de la dégradation de ces milieux.

Pour faire suite à l’état des lieux 2019 (données sur les pressions, état, caractérisation des masses d'eau), le Sandre vient de publier en juillet 2020 la version 1.1 du scénario d’échanges de données du référentiel des masses d'eau aux formats géographiques.

Le référentiel des masses d'eau est le découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l'unité d'évaluation de la Directive cadre sur l'eau (DCE). Au sein de ce référentiel, on distingue par exemple les masses d'eau superficielles (cours d'eau, plans d’eau, littoral, ...) et les masses d'eau souterraine, etc.

Le scénario d’échanges aux formats géographiques s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation nationale des données ayant trait au référentiel des masses d'eau. Il répond à un objectif d'échange des données entre les différents acteurs impliqués dans l'utilisation du référentiel des masses d'eau selon un format Sandre simplifié. Ce document détaille : la sémantique, le caractère obligatoire et facultatif, la syntaxe, des données échangées et les modalités techniques et organisationnelles de l'échange. Ainsi le scénario d'échanges repose sur un ou plusieurs dictionnaires de données et se matérialise par des fichiers aux formats XML et PDF.

Pour en savoir plus sur la thématique des masses d’eau :

- Dictionnaire de données, Référentiel Masses d'eau – version 1.4

- Dictionnaire de données, Référentiel hydrographique – version 2

- Dictionnaire de données, Ressources de l’environnement – version 3.1

Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Littoral, Plan d'eau, Pression, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource -

17/07/2020

- www.eaurmc.fr

Lancée en 2013 par les agences de l’eau, l’application mobile « Qualité rivière » permet d’informer sur l’état écologique des cours d’eau et les poissons qui vivent dans les rivières. Elle fait peau neuve en 2020 et s’enrichit des données sur les sites de baignades.

Avec les mises à jour des données 2019, l’édition 2020 propose désormais d’accéder aux données sur la qualité bactériologique des eaux de baignade issues du ministère de la Santé. Elles sont actualisées régulièrement et disponibles en temps réel.

Les lieux de baignade sont classés selon un pictogramme et un code couleur indiquant la qualité sanitaire des eaux surveillées pour se baigner sans risque pour la santé. De qualité excellente en bleu, de bonne qualité en vert, de qualité suffisante en jaune et insuffisante en rouge. Par exemple, actuellement, les sites de baignade du Pont d’Anduze dans le Gard ou l’étang de Malague en Maine-et-Loire sont indiqués de qualité « excellente ».

Les vacanciers ou les pêcheurs peuvent accéder via smartphones et tablettes aux données de la rivière la plus proche ou d’une rivière de leur choix en tapant un code postal ou le nom de la commune. Grâce à un code couleur défini, une carte interactive permet de savoir si le cours d’eau sélectionné est en « très bon état » (bleu), « bon état » (vert) ou encore en « mauvais état » (rouge).

Le picto « poissons » apprend aux utilisateurs que par exemple la truite circule dans la Drôme, l’Apron dans la Durance, l’Anguille dans la Marne...

L’application "Qualité des rivières" est gratuite et téléchargeable sur les smartphones et les tablettes (iPhone, iPad sous App store, et ceux qui sont sous système Androîd – Google play).

Elle propose également des jeux et quiz pour tester les connaissances sur l’eau.16,5 millions de données sont accessibles au grand public

Pour en savoir plus :

- http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/CP_Appl...

- https://enimmersion-eau.fr/application-qualite-riviere/Mots-clés:Donnée et système d'information, Poisson, Milieu et habitat, Cours d’eau, Littoral, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, Santé -

16/07/2020

- www.oieau.fr

La pluviométrie de juin, excédentaire de près de 30 % en moyenne sur la France, a toutefois été assez contrastée. Les pluies, souvent orageuses, ont été abondantes sur la façade ouest, le Massif central ainsi que sur les Vosges, le Jura et les Alpes. En revanche, les précipitations ont été déficitaires, de plus de 25 %, de la Haute-Normandie à la Bourgogne et à la frontière belge, sur le nord de l'Alsace, le long du couloir rhodanien, autour du golfe du Lion et du nord-ouest à l'est de la Corse.

Sur les trois derniers mois, les sols se sont nettement asséchés sur une large moitié nord et est du pays.

Concernant les eaux souterraines, la situation au mois de juin reste satisfaisante sur la majeure partie du territoire avec des niveaux autour de la moyenne voire supérieurs à celle-ci. Néanmoins, les nappes de la plaine d’Alsace, des couloirs de la Saône et du Rhône et de l’est du Massif Centre, affichent toujours des niveaux modérément bas à bas, comme les calcaires jurassiques du Berry pour ce mois de juin.

Concernant les cours d’eau, les débits se sont globalement améliorés sur l’ensemble du pays avec une diminution des stations présentant des valeurs inférieures au médian, 56,5% contre 78 % en mai.

La situation des retenues d'eau a peu évolué par rapport au mois précédent. Les taux de remplissage sont élevés sur l’ensemble du territoire, à l’exception de quelques barrages dans le Grand Est.

Au 9 juillet, 21 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 49 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages. Ce chiffre était de 9 en 2018.

Ce bilan est réalisé chaque mois sous l’égide d'un comité de rédaction composé des différents producteurs et gestionnaires de données, animé par l'Office International de l’Eau (OIEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire, et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Quantité de la ressource, Hydrologie, Sécheresse, Précipitation mensuelle -

16/07/2020

- humbert19.wixsite.com

En été, certaines zones des cours d’eau, et des plans d’eau changent de couleur : des micro-organismes bleus-verts, les cyanobactéries (ou algues bleues) prolifèrent, s’accumulent en surface et teintent les milieux aquatiques. Ce phénomène appelé bloom ou efflorescence, est lié à l’excès de phosphore et d’azote et à l’augmentation de la température de l’eau.

Ces cyanobactéries peuvent être toxiques pour l’homme et leur prolifération perturbe la production d’eau potable, l’irrigation et des activités telles que la pêche ou la baignade.

L'équipe du projet GESTERR OU GESTER-RANCE assure la Gestion territoriale des plans d'eau du bassin de la Rance. Ce projet vise à atteindre une meilleure adéquation entre les usages et la qualité sanitaire et écologique des plans d’eau.

Dans le contexte de ce projet, l’équipe lance une application participative innovante afin de signaler la prolifération des cyanobactéries durant l’été sur le territoire du bassin de la Rance. L’idée est d'impliquer la population locale, les touristes et les vacanciers - en renfort des « sentinelles » qui travaillent près des plans d’eau : éclusiers, techniciens, centres nautiques…- pour signaler ces blooms. Les institutions n’ont en effet pas les moyens d’assurer la surveillance de l’ensemble des masses d’eau et souhaitent s’appuyer sur les citoyens.

Les données collectées permettront de sensibiliser acteurs locaux et usagers à la question de la qualité des milieux aquatiques de surface. A plus long terme, il s’agit de mettre en adéquation usages des écosystèmes et qualité des eaux dans le bassin de la Rance.Comment y contribuer ?

L’application Epicollect 5 est une application mobile & web pour de la collecte de données, facile et gratuite. Elle est téléchargeable sur Google Play ou Apple Store. Une fois téléchargée et installée sur le smartphone, y ajouter le projet « Cyanobactéries du bassin de la Rance ». Après avoir rempli le questionnaire, ellle permet de signaler, photo à l’appui, en deux minutes, une prolifération verdâtre de cyanobactéries dans le secteur. Les réponses collectées seront visibles sur https://five.epicollect.net/project/cyanobacteries-dans-le-bassin-de-la-rance

Avec cette appli, le projet GESTERR, soutenu financièrement par la Région Bretagne et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, en collaboration avec la Commission locale de l’eau, se dote d’un outil supplémentaire. Les données récupérées permettront de mieux informer les populations sur les précautions à prendre en cas de proliférations.Pour en savoir plus :

- https://www.agendaou.fr/qualite-des-eaux-du-bassin-de-la-rance-lancement-d-une-application-de-surveillance-participative-eco-citoyenne-news185919.html

- Voir la vidéo

- https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/dinan-une-application-pour-signaler-les-algues-vertes_34812287.html

- Télécharger l'application Epicollect5 sur Google play

Mots-clés:Donnée et système d'information, Algue, Qualité de la ressource -

09/07/2020

- www.eea.europa.eu

Waterbase est le nom générique donné aux bases de données de l’Agence européenne de l’environnement (AEE) sur l’état, la quantité et la qualité des rivières, lacs, masses d’eau souterraine et eaux de transition, côtières et marines de l'Europe.

8 tables de données ont été publiées le 3 juillet et mises à disposition sur le site de l’AAE. L'ensemble de données contient des séries chronologiques de données sur la quantité d'eau, communiquées par les pays membres de l'EEE et les pays coopérants. Les données ont été compilées et traitées par l'AEE.

Elles s'articulent autour :

- des données d'observations du débit et du niveau des eaux souterraines, par site de surveillance ;

- du volume moyen d’entrée/sortie pour les réservoirs artificiels ou naturels, déclarés par plan d'eau et exprimés en millions de mètres cubes ;

- des ressources renouvelables en eau douce disponibles des districts hydrographiques ;

- des volumes de prélèvement d'eau (par district hydrographique ou pays) à partir des ressources en eau douce (eaux de surface et souterraines) pour différents usages.

Une liste d'identifiants d'objets spatiaux avec des attributs sélectionnés, rapportés via les rapports de données spatiales WFD (Directive cadre sur l'eau) et WISE (Water Information system for Europe - Système européen d'information sur l'eau douce), est ajoutée au jeu de données comme référence spatiale.

Des données spatiales (données géospatiales liées à des objets ou éléments présents dans un espace géographique) ont été rapportées via les rapports de données spatiales WFD (Directive cadre sur l’eau) et WISE (Système européen d’information sur l’eau douce).

On peut télécharger les tables de données au format CSV.

Pour en savoir plus :

Mots-clés:Donnée et système d'information, Prélèvement, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, Cartographie, Données spatiales -

08/07/2020

- adour-garonne.eaufrance.fr

Le 6 juillet, le système d’information sur l’eau (SIE) du Bassin Adour Garonne publie les données physico—chimie 2019. Les analyses pour la campagne 2019 sont validées et pemettent le calcul des états "physico-chimique", "polluants spécifiques" et"chimique" à l'échelle des stations de mesure.

Ces indicateurs [Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5), nutriments (nitrates, phosphore total), acidification (PH) ou température de l’eau] sont présentés au travers des fiches "station". Ils sont accessibles soit depuis une recherche sur le site à travers le code de la station de mesure (ex : http://adour-garonne.eaufrance.fr/station/05148080) ; ou par une entrée thématique sur la qualité des eaux superficielles puis en filtrant sur la qualité des cours d’eau et on accède directement aux données brutes et élaborées du réseau de surveillance de la qualité des cours d'eau du bassin Adour Garonne.

Ces données seront complétées en septembre par le calcul des états biologiques et écologiques.

Pour en savoir plus :

- Consulter le catalogue des données : http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/1dee5bac-215e-4ea5-9e34-66e1bd9a70a1

Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Substance et polluant, Qualité de la ressource, Physico-chimie, Cartographie, Indicateur de suivi -

03/07/2020

- www.services.eaufrance.fr

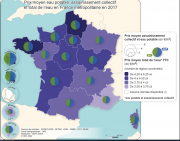

L’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, mis en œuvre par l’Office français de la Biodiversité (OFB) avec l’appui des services de l’État, a publié son neuvième rapport en juin 2020, à partir des données de 2017. Il s’appuie sur les données du système d'information des services publics d'eau et d'assainissement (SISPEA) produites et publiées par les collectivités, vérifiées par les Directions Départementales des Territoires-et de la Mer-(DDT(M)), et enfin, analysées par l'OFB.

Ce rapport dresse un panorama de l’organisation et de la performance des services publics d’eau, d’assainissement collectif et non collectif, à l'échelle nationale.

Il propose une approche globale de la structuration des collectivités organisatrices. Il prend en compte son évolution dans le contexte du transfert de compétences des communes vers l’échelon intercommunal initié par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). En 2017, 31 410 services, portés par 20 094 collectivités, disposent de compétences d'eau potable et/ou d'assainissement collectif ou non collectif. 55,8 % des communes (contre 53,8 % en 2016) ont désormais transféré toutes leurs compétences eau et assainissement aux intercommunalités. Le transfert devient obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Cet indicateur présente une progression légère de 1 à 1,5 points de pourcentage chaque année.La qualité de l’eau potable française est excellente. Les taux de conformité microbiologique et physico-chimique de l’eau du robinet sont stables, autour de 98 % pour l'année 2017.

Le prix de l’eau potable et de l’assainissement collectif est en très légère hausse par rapport à l’année précédente. Au 1er janvier 2018, le prix global moyen de l’eau TTC (pour une consommation de 120 m³) est de 4,08 €/m3 (contre 4,03€/m3 au 1er janvier 2017) : 2,05 €/m3 pour l'eau potable et 2,03 €/m3 pour l'assainissement collectif. Cela représente une facture de 489,60 €/an, soit 40,80 €/mois.

Les charges des services d’eau potable et des services d’assainissement représentent respectivement 38 % et 39 % de la facture d’eau. Les 23% restants sont constitués des différentes taxes et redevances versées aux organismes divers que sont les agences ou offices de l'eau, les Voies Navigables de France (VNF) et l'Etat, au travers de la TVA.

La part du volume d'eau mis en distribution perdu par fuite dans les canalisations est stable 20,2 % en 2017 contre 20,1 % en 2016 et 20,4 % en 2015. À l'échelle de la « France entière », les pertes par fuite annuelles représentent près d'un milliard de mètres cubes, l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 18,5 millions d’habitants.

On observe une meilleure connaissance des réseaux d’eau potable que des réseaux d’assainissement collectif : l’indicateur est évalué en 2017 à 96 points sur 120 pour l’eau potable (comme en 2016) et à 60 points sur 120 pour l’assainissement collectif (contre 58 points en 2016).

Le taux de renouvellement des réseaux d’eau potable est estimé à 0,61% (contre 0,59 % en 2016) et pour l’assainissement collectif, celui-ci est de 0,42 %.

Si vous souhaitez connaître la situation de votre service, l’ensemble des données collectées depuis 10 ans sont centralisées et diffusées sur le site de l’observatoire. N’hésitez pas à aller consulter les données de votre collectivité !

Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable et assainissement, Prix de l'eau, Politique publique, Réglementation, Qualité de la ressource -

26/06/2020

- info-restrictions.eau-nouvelle-aquitaine.fr

Le site "Info Restriction Eau" permet de suivre, à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, les mesures de restriction des différents usages de l’eau en vigueur sur les communes de la région. Il propose un accès détaillé aux informations classées par grandes familles d'usages de l’eau (agricoles, domestiques, remplissage des plans d’eau…). Il est complémentaire du site nationale Propluvia, -réalisé par le ministère de la Transition écologique et solidaire- qui offre une vision globale de la situation.

Tenant compte des spécificités locales, le site "Info Restriction Eau" informe sur les restrictions en cours : concernent-elles les rivières ? Les nappes profondes ou superficielles ? Tous les usages ? Quelles cultures ? Peut-on arroser son potager ? Remplir sa piscine ? Etc.Le site existe depuis 2006 grâce au soutien et à la volonté du Conseil Régional Poitou-Charentes et l'Etat. L’Agence régionale de la biodiversité Nouvelle Aquitaine (ARB NA) est chargée de développer et mettre à jour ce site avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et la participation des Agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, des Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres et de fonds européens FEDER.

Les mesures de restriction sont décidées par « unité de gestion » (ou « zone d’alerte » qui correspondent généralement à un sous-bassin versant), lorsque des valeurs-seuils sont atteintes par les rivières (débit, hauteur d’eau, niveau d'écoulement) ou les nappes (niveau piézométrique) sur une ou plusieurs stations de mesure jugées représentatives du système hydrologique considéré, auxquelles s’ajoutent les données relatives à la météorologie.

Les mesures vont de la restriction graduelle jusqu’à l’interdiction totale des prélèvements d’eau. Elles sont prises par les préfets à partir des données fournies à titre indicatif par les services départementaux de l'état. Ces différentes dispositions sont récapitulées, pour chaque grand bassin versant et chaque département, dans des « arrêtés cadre », définissant le dispositif d’alerte mis en place en cas de risque de sécheresse ou de pénurie d’eau.

Pour certains arrêtés de restriction qui sont pris localement par une commune, ou pour des informations complémentaires, le site propose aux internautes de se renseigner auprès des mairies concernées.Le site propose d'accéder aux mesures prises à l’aide d’une carte interactive et de tableau spécifique à chaque commune de la région.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable, Gestion de l'eau et des milieux, Gouvernance, Réglementation, Quantité de la ressource, Sécheresse, Usage, Agriculture -

25/06/2020

- ree.developpement-durable.gouv.fr

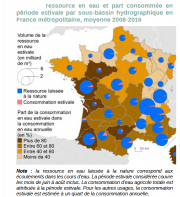

Dans le cadre du rapport sur l’état de l’environnement en France édition 2019, le Commissariat général au développement durable (CGDD) a publié en mai 2020, un focus « Ressources naturelles » qui fait notamment le point sur l’utilisation des ressources naturelles en France dont l’eau douce.

Indispensable aux activités humaines, l'eau douce sert à l’irrigation, à l’eau potable, à l’industrie, au tourisme (loisirs), à la production de l’énergie, au refroidissement des centrales électriques, etc. Elle est cependant une ressource rare au niveau mondial : seule 3 % de l’eau n’est ni salée ni saumâtre. Elle est très inégalement répartie sur la planète : le volume d’eau douce renouvelable disponible annuellement par habitant s’étend de moins de 100 m3 dans la péninsule arabique, à plus de 30 000 m3 comme en Amérique du sud ou en Europe du nord.

Des valeurs limites d’utilisation d’eau douce ont été définies à l’échelle planétaire et à l’échelle des bassins-versants. Elles représentent la part de la ressource renouvelable en eau que les activités humaines peuvent utiliser sans compromettre durablement les écosystèmes. À l’échelle locale, un seuil maximal de prélèvement est proposé à 25 % en période de basses eaux (Steffen et al., 2015).

L’eau douce en France est a priori abondante. Elle provient des rivières, lacs naturels ou artificiels et des nappes souterraines. Elle montre toutefois des limites souvent dépassées en été. La France métropolitaine dispose en moyenne chaque année de 180 milliards de m3 (Mdm3) d’eau douce renouvelable. Depuis 2000, les prélèvements annuels pour les activités humaines représentent de 25 Mdm3 à plus de 30 Mdm3 de cette ressource, soit entre 410 et 530 m3/hab.

L’impact de l’utilisation de l’eau dépend de son abondance saisonnière. Il est plus important en période estivale (de juin à août), pendant laquelle 60 % des consommations en eau ont lieu, alors que les cours d’eau fournissent seulement 15% de l’eau disponible dans l’année (moyenne 2008-2016). Durant cette période, les volumes prélevés dépassent plus d’une année sur deux le seuil de 25 % du volume d’eau renouvelable disponible mettant en péril l’équilibre des écosystèmes.

Dans un contexte de mondialisation, le rapport aborde les indicateurs dits d’empreinte environnementale. L’empreinte eau d’une population (par exemple, française) vise à apprécier le niveau de pression que cette dernière exerce sur la ressource en eau à l’échelle mondiale par son niveau de consommation (biens et services, y compris les services publics) et d’investissement (infrastructures, logement, équipements). Ainsi l’'empreinte eau de la France se situe à 215 m³ par habitant et par an (moyenne 1995-2011).

Au niveau mondial, les prélèvements mondiaux en eau pourraient progresser de 55 % en 2050 (environ 5 500 km3) par rapport à 2000 (OCDE). Entre constat et alerte, de nouvelles initiatives ont depuis vu le jour, pour sensibiliser l’opinion et l’avertir des menaces pesant sur les ressources naturelles de la Terre et la nature, comme le montrent les premières propositions de la Convention citoyenne pour le climat, à l’échelle de la France. Or, l’enjeu de la préservation des ressources naturelles va bien au-delà du territoire français. À ce jour, aucun accord international dédié à la protection des ressources naturelles n’existe, contrairement au changement climatique ou à la biodiversité.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable, Economie de l'environnement, Economie circulaire, Espèce, Milieu et habitat, Cours d’eau, Mer et océan, Pression, Déchet, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource, Sécheresse, Agriculture, Energie, Loisir -

22/06/2020

- www.oieau.fr

Les précipitations ont été très déficitaires sur le nord-ouest de la France, particulièrement sur l’extrême nord où elles ont été quasi absentes. Sur le Nord-Pas-de-Calais, ce mois de mai a été le plus sec sur la période 1959-2020. Ce déficit pluviométrique, associé à des températures élevées et à un ensoleillement remarquable, a contribué à un net assèchement des sols superficiels.

En moyenne sur le pays et sur le mois de mai, le déficit pluviométrique a été supérieur à 10 %.

En revanche, les pluies ont été abondantes sur l’Aquitaine, une partie de l’Occitanie, de la Franche-Comté à l’est de la région PACA, en Corse ainsi que plus localement de la Vendée au sud de l’Île-de-France et de la Champagne et sur le Massif central.Concernant les eaux souterraines, les niveaux du mois de mai traduisent une recharge 2019-2020 conséquente. La situation est globalement satisfaisante, avec des niveaux supérieurs à la moyenne sur une majeure partie du territoire.

Concernant les cours d’eau, la diminution des débits s’est poursuivie avec 78 % des stations présentant désormais des valeurs inférieures au médian, contre 69 % le mois précédent.

Pour les barrages-réservoirs, les taux de remplissage sont satisfaisants pour la saison.Au 11 juin, 12 départements ont mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau. À titre de comparaison, sur la même période l’an passé, 13 départements étaient concernés par un arrêté préfectoral de limitation des usages. Ce chiffre était de 3 en 2018.

Ce bilan est réalisé chaque mois sous l’égide d'un comité de rédaction composé des différents producteurs et gestionnaires de données, animé par l'Office International de l’Eau (OIEau), en lien avec la direction de l’eau et de la biodiversité du ministère de la transition écologique et solidaire, et avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB).

Mots-clés:Pluie et neige, Donnée et système d'information, Cours d’eau, Eau souterraine, Sol, Quantité de la ressource, Hydrologie, Sécheresse