Données sur l'eau

L’une des veilles informationnelles proposées par l'OIEau porte spécifiquement sur les données sur l’eau et les milieux aquatiques, éléments de base pour comprendre et gérer les ressources aquatiques. Les résultats de cette veille, réalisée avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité (OFB), ont vocation à informer sur les données disponibles, et à faciliter l’accès de tous à ces informations. Ils sont mis à disposition de tous dans cet article, via le flux RSS et via une page Scoop.it.

-> En savoir plus : charte éditoriale de la veille "Données sur l'eau"

-

17/04/2024

- bretagne-environnement.fr

Quelles données disponibles sur les poissons migrateurs en Bretagne ? Comment sont-elles valorisées ? Quels sont les outils à destination des territoires ?...

Intervenant·tes : François Siorat, chef de projet Patrimoine naturel à l'OEB et Laëtitia Le Gurun, en charge de l'Observatoire des poissons migrateurs en Bretagne à Bretagne Grands Migrateurs (BGM).Mots-clés:Donnée et système d'information, Poisson, Cours d’eau -

17/04/2024

- www.oieau.fr

En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été excédentaire* de 50 %. Les conditions anticycloniques ont alterné avec des passages perturbés, nombreux sur le Sud-Ouest et la moitié nord du pays et parfois très actifs. Ils ont provoqué de nouvelles crues et inondations en début de mois sur le Pas-de-Calais et temporairement en Charente-Maritime et sur le Finistère ainsi qu’en fin de mois sur le sud des pays de la Loire et les Deux-Sèvres puis le nord de l’Aquitaine, les Charentes, le Calvados, la Seine-et-Marne et de nouveau le Pas-de-Calais. Les passages pluvieux ont été nettement moins fréquents sur le Sud-Est mais très marqués sur la région PACA les 9 et 10 puis le 25 et sur la Corse le 26.

La pluviométrie a atteint une fois et demie à deux fois la normale sur la moitié nord du pays, localement deux à deux fois et demie en Nouvelle-Aquitaine et deux à quatre fois sur la quasi-totalité de la région PACA. En toute fin de mois, d’abondantes chutes de neige se sont produites sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes du Sud. Les cumuls mensuels ont été déficitaires de 10 à 40 % sur le sud de l’Alsace ainsi que du Jura à l’est de Rhône-Alpes et de plus de 40 % du sud de l’Hérault à l’est du Roussillon et sur le relief des Pyrénées-Orientales, voire de plus de 70 % dans l’Hérault.

Proche du 1er décile le 6 février, l’indice d’humidité des sols est remonté autour de la normale jusqu’au 21 puis a dépassé le 9ème décile en fin de mois. La situation reste toutefois très contrastée entre les régions méditerranéennes et le reste de l’Hexagone. Les sols superficiels se sont humidifiés sur l’ensemble du pays, devenant généralement proches de la saturation. Ils restent toutefois extrêmement secs sur l’est de la Haute-Corse et le pourtour du golfe du Lion.En février 2024, les tendances sur les nappes réactives sont hétérogènes. La recharge reste active sur les nappes inertielles mais ralentit sur plusieurs secteurs.L’état des nappes est satisfaisant sur une grande partie du territoire, du fait d’un début de période de recharge arrosé. Il est défavorable, avec des niveaux bas à très bas, sur les nappes inertielles du Sundgau et du couloir de la Saône et sur les nappes du Languedoc, du sud du Massif central au littoral, et du Roussillon.

Globalement sur l’ensemble du territoire, suite aux fortes précipitations, les débits des cours d’eau ont augmenté en février sauf sur le littoral occitan. Plus d’un tiers des stations ont maintenant un débit supérieur à la moyenne interannuelle pour ce mois.

Au 11 mars, 3 départements ont mis en oeuvre des mesures de crise et 6 départements sont concernés par des restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison en 2023 sur cette même période, 7 départements avaient mis en oeuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau et aucun département n’était concerné en 2022.

* : normales concernant température et précipitations : moyenne de référence 1991-2020

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource -

17/04/2024

- www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

À partir d’une sélection de cartes et d’indicateurs clés commentés, ce recueil dresse un panorama synthétique des principaux usages des territoires littoraux et marins de l’Hexagone et des Outre-mer. Il aborde leurs impacts sur l’environnement, les dispositifs mis en place pour préserver les écosystèmes, ainsi que les effets du changement climatique, notamment sous l’angle des risques naturels littoraux. Enfin, il illustre la place importante de la France au niveau mondial du fait de son second rang en matière d’espace maritime couvert et de sa puissance économique maritime.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Littoral, Mer et océan, Pêche et aquaculture -

17/04/2024

- www.gesteau.fr

Quel est l’état d’avancement des SAGE en 2024 et avec quelle répartition sur le territoire ? A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, venez découvrir la nouvelle édition de l’infographie sur les SAGE ! Les chiffres clés Gest’eau sur les SAGE et les contrats de milieu ont aussi été mis à jour avec les données disponibles au 1er janvier 2024.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Gouvernance -

17/04/2024

- www.eaufrance.fr

En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire. Découvrez les données sur l'eau potable mises à disposition par le ministère en charge de la santé.

Mots-clés:Climat, Donnée et système d'information, Eau potable, Qualité de la ressource -

17/04/2024

- www.eaufrance.fr

En France, 5 872 espèces de poissons ont été répertoriées en 2022. Ce chiffre comprend les espèces aquacoles marines et d'eau douce.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Poisson, Cours d’eau, Mer et océan -

17/04/2024

- www.copernicus.eu

Unprecedented Sea Surface Temperatures are being recorded across the global ocean, with historical record temperatures being measured in vast areas of the tropical seas.

This data visualisation, based on the data of the Copernicus Climate Change Service, gives an overview of the evolution of daily Sea Surface Temperatures since 1979. It shows that daily average global Sea Surface Temperatures reached +21.07°C on 17 March.Mots-clés:Donnée et système d'information, Mer et océan, Pression -

17/04/2024

- inpn.mnhn.fr

Dans le cadre de la mise en place des méthodes pour évaluer l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire portée par PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD) avec l'appui d'un large réseau de partenaires, l’année 2023 a été marquée par le début des réflexions sur l'habitat "Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques" (UE 1230).

Ce document constitue la première version des cahiers d'évaluation d'état de conservation des falaises littorales atlantiques à l'échelle des sites Natura 2000. Il se compose d'une partie introductive exposant les concepts liés à l'évaluation de l'état de conservation des habitats et d'un guide d'application sur le terrain spécifique à l'habitat étudié. Ce travail est le fruit d'une collaboration entre PatriNat, le Conservatoire botanique national de Bailleul, le Conservatoire botanique national de Brest, le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, le syndicat mixte Espaces Littoraux de la Manche et Eden 62.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Flore, Littoral, Gouvernance -

17/04/2024

- pole-lagunes.org

La deuxième phase du projet porté par l’Ifremer et l’Agence de l’Eau RMC a permis de proposer une mise à jour de la cartographie des habitats sur les lagunes méditerranéennes suivies par la Directive-Cadre sur l’Eau. Cette nouvelle version s’appuie principalement sur les données existantes collectées principalement dans le cadre de Directives ou de réseaux d’observations (ponctuelles ou satellite). Un atlas cartographique, quinze fiches « habitat » et un rapport méthodologique viennent aujourd’hui compléter les données cartographiques mises à disposition dans la première phase du projet. Le format de ces documents vise à une meilleure appropriation de connaissances complexes. Il est le fruit d’échanges avec le Pôle-relais lagunes méditerranéennes et les membres de différentes structures de gestion.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Espèce, Zone humide -

06/03/2024

- www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Les écosystèmes aquatiques continentaux d'eau douce (stagnante, courante ou souterraine) constituent des milieux complexes où les espèces animales et végétales interagissent et cohabitent. Parmi ces écosystèmes, les zones humides, zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique représentent des réservoirs de biodiversité uniques mais menacés qui jouent un rôle dans la régulation de l'eau et de son épuration. La physico-chimie mais aussi le climat, la géologie, l'ensoleillement, sont autant de paramètres qui peuvent influer sur cette biodiversité. L'activité humaine est par dessus tout celle dont l'impact est le plus prégnant : barrages, présence de pesticides dans les eaux ou encore espèces exotiques envahissantes peuvent perturber la dynamique de ces populations aquatiques.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Zone humide -

20/02/2024

- www.oieau.fr

Dans la continuité de fin décembre, des perturbations se sont succédé en début de mois, très actives sur le Nord-Ouest et les massifs de l’Est, provoquant de nouvelles crues et inondations sur le Nord-Pas-de-Calais déjà très affecté en fin d’année 2023. Les passages perturbés ont ensuite alterné avec des périodes anticycloniques, notamment sur la moitié sud où les précipitations ont été moins fréquentes et peu abondantes voire quasi absentes sur le Roussillon. Après un début janvier très doux, la France a connu un épisode hivernal marqué du 7 au 14 sur une grande partie de l’Hexagone et jusqu’au 20 sur la moitié nord avec des chutes de neige en plaine et des pluies verglaçantes. Il a été suivi d’une nette hausse du mercure sur l’ensemble du territoire à partir du 22 avec des températures printanières sur le Sud où de nombreux records ont été enregistrés. Cette douceur remarquable a provoqué une fonte nivale très importante sur les massifs à l’exception des Alpes du Nord.

La pluviométrie a été généralement proche des normales ou excédentaire de 10 à 50 % des Pays de la Loire et de la Bretagne à la Basse-Normandie et au Grand Est, près de la frontière belge, sur le flanc est et plus localement sur l’ouest du Massif central, le sud de l’Hérault et le nord-ouest de la Corse. En revanche, les cumuls de pluie ont été souvent déficitaires de plus de 25 % sur le reste du pays. Le déficit a dépassé 50 % par endroits du Sud-Ouest à l’ouest de la Provence, voire 75 % sur les Pyrénées-Orientales. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été déficitaire de près de 20 %.

L’indice d’humidité des sols est resté proche de la normale en moyenne sur le pays durant le mois de janvier. La situation reste toutefois très contrastée entre les régions méditerranéennes et le reste de l’Hexagone. Le déficit pluviométrique combiné à une grande douceur en fin de mois a accentué la sécheresse des sols superficiels sur les régions méditerranéennes. Les sols superficiels sont très secs à extrêmement secs sur le pourtour du golfe du Lion et l’est de la Haute-Corse alors qu’ils sont généralement très humides sur le reste du pays, voire proches de la saturation de l’ouest des Hauts-de-France à la Bretagne et au nord de l’Aquitaine ainsi que du Grand Est au nord des Alpes.

En janvier 2024, les niveaux des nappes inertielles restent en hausse. La recharge ralentit ou se stoppe sur de nombreuses nappes réactives.

L’état des nappes est satisfaisant sur une grande partie du territoire, notamment sur les nappes réactives, du fait d’un début de période de recharge arrosé. Il est défavorable, avec des niveaux bas à très bas, sur les nappes inertielles du Sundgau et du couloir de la Saône et sur celles du sud-sud-est et de Corse.

Globalement sur l’ensemble du territoire, les débits des cours d’eau ont fortement diminué en janvier sauf en Bretagne et en Corse où la baisse semble plus modérée.

Au 12 février, 3 départements ont mis en œuvre des mesures de crise et 6 départements sont concernés par des restrictions des usages de l’eau au-delà de la vigilance. À titre de comparaison en 2023 sur cette même période, 9 départements avaient mis en œuvre des mesures de restrictions des usages de l’eau et aucun département n’était concerné en 2022.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Eau souterraine, Cours d’eau, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource -

09/02/2024

- www.observatoire-eau-guadeloupe.fr

Le document des chiffres clés de l’eau et de l’assainissement a été réalisé par l’Observatoire de l’Eau de la Guadeloupe, qui est un service de l’Office de l’Eau Guadeloupe. Il est issu d’un travail collaboratif entre l’Office de l’Eau, les services et établissements publics de l’État (Préfecture, DEAL, ARS), le Conseil Régional, le Conseil Départemental, le Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement de Guadeloupe et la Communauté de Communes de Marie-Galante.

Ce document pédagogique vise à apporter au lecteur des informations fiables et transparentes sur :

– la ressource en eau et son utilisation en Guadeloupe ;

– le fonctionnement des services publics de l’eau et de l’assainissement, au travers d’indicateurs relatifs à l’organisation, la gestion, la tarification et la performance globale de ces services.

Son contenu s’appuie sur :

– des données réglementaires ;

– des informations produites ou détenues par les différents partenaires impliqués ainsi que par les délégataires (Karuker’ô, Eaux’Nodis et Saur Guadeloupe).

Pour cette 6ème publication, les données présentées sont celles relatives à 2021, année qui a été marquée par la création, au 1er septembre, du nouveau syndicat de l’eau : le SMGEAG. À noter que la gouvernance ayant été modifiée en cours d’année, des incertitudes peuvent exister sur le calcul de certains indicateurs.

Pour en savoir plus : https://www.observatoire-eau-guadeloupe.fr/rapport-2023-des-chiffres-cles-de-leau-et-de-lassainissement-de-guadeloupe/

Mots-clés:Donnée et système d'information, Assainissement, Eau potable -

09/02/2024

- outremers360.com

La Communauté du Pacifique (CPS) a mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie un nouvel outil cartographique permettant de suivre l’évolution du trait de côte, l’état des mangroves ou des ressources en eaux, grâce aux données satellitaires.

« Digital Earth Pacific », est un outil cartographique utilisant l’imagerie satellitaire afin de suivre les évolutions environnementales liées au changement climatique. Il est mis à disposition gratuitement des états et territoires du Pacifique. Il propose trois modules différents :

Pour mesurer le phénomène d’érosion qui modifie le trait de côte,

Pour suivre l’évolution des zones de mangrove,

Et pour observer les espaces de ressources en eaux.

Pour en savoir plus : https://outremers360.com/bassin-pacifique-appli/nouvelle-caledonie-la-communaute-du-pacifique-presente-un-nouvel-outil-pour-le-suivi-du-trait-de-cote-digital-earth-planet

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Littoral, Zone humide -

05/02/2024

- www.inegalites.fr

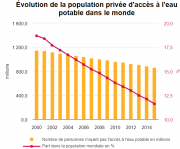

L’accès à l’eau potable dans le monde

L’observatoire de inégalités, organisme d’information indépendant, publie une actualité sur l’accès à l’eau potable dans le monde.

700 millions de personnes, soit 9% de la population mondiale, n’ont pas accès à l’eau potable, soit 9 % de la population mondiale. Cette proportion était deux fois plus grande il y a 20 ans. Mais avoir accès à l’eau potable ne signifie pas eau de bonne qualité, ni eau courante au robinet.

Un travail sur les données permet à l‘observatoire de mettre en perspective la répartition de la population mondiale selon son accès à l’eau potable ou encore l’évolution de la population privées d’accès à l’eau potable dans le monde.

Pour en savoir plus : https://www.inegalites.fr/L-acces-a-l-eau-potable-dans-le-monde

Mots-clés:Donnée et système d'information, Eau potable, Habitation et ville -

31/01/2024

- www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Les spécificités géomorphologiques et climatiques des territoires métropolitains et ultramarins français exposent leurs habitants, les biens et les activités économiques à des phénomènes naturels variés : inondations, risques terrestres ou météorologiques. Le dérèglement climatique est susceptible d'amplifier la plupart d'entre eux.

À partir d'une sélection de cartes et d'indicateurs clés commentés, ce recueil dresse un panorama détaillé des principaux risques naturels. Cette publication aborde ainsi la sinistralité, l'aléa et le risque propres à chaque phénomène, ainsi que les outils permettant de prévenir ces risques.

Pour en savoir plus : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-des-risques-naturels-edition-2023

Pour accéder à la publication : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-risques-naturels-2023/livre

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Risque, Inondation -

31/01/2024

- www.oieau.fr

Dans la continuité du mois de novembre, des perturbations se sont succédé sur l’Hexagone une grande partie du mois. Toutefois, les passages perturbés ont été très rares et les pluies quasi absentes sur le pourtour méditerranéen et la Corse. En revanche, les fortes précipitations qui se sont produites de fin novembre au 1er décembre sur les massifs de l’Est ont généré en début de mois des crues historiques, des inondations et des coulées de boue de la Haute-Savoie aux Hautes-Alpes. On a observé généralement 15 à 25 jours de pluie sur les régions bordant la Manche ainsi que de la côte atlantique au Nord-Est et sur le nord des Alpes.

La pluviométrie a été excédentaire de 25 à 50 % des Charentes et de la Gironde au Cantal et au nord de Midi-Pyrénées, du Pays basque au Gers, de l’est de l’Auvergne au Jura et aux Alpes ainsi que plus localement sur le sud du Morbihan et l’ouest du Nord-Pas-de-Calais où les inondations perdurent. Les cumuls ont atteint une fois et demie à deux fois la normale de la Haute-Savoie à l’est des Alpes-de-Haute-Provence. En revanche, les cumuls ont été déficitaires sur le Nord-Ouest et les régions méditerranéennes ainsi que plus localement sur le sud de l’Alsace et les Vosges. Le déficit a atteint 25 à 50 % par endroits de la Normandie au sud et à l’est des Hauts-de-France, sur le Haut-Rhin, la Corse, du Var à la Côte d’Azur et de l’est de l’Occitanie aux Cévennes et à la Camargue. Il a souvent atteint 50 à 90 % du Languedoc-Roussillon à l’Ardèche et sur l’est de la Haute-Corse. En moyenne sur le pays et sur le mois, la pluviométrie a été proche de la normale.

Les nombreux passages perturbés ont maintenu l’indice d’humidité des sols entre le 8e décile et le record humide jusqu’au 20 puis celui-ci a retrouvé des valeurs proches de la normale fin décembre. La situation reste très contrastée entre les régions méditerranéennes et le reste de l’Hexagone. Les sols superficiels restent très secs sur le pourtour du golfe du Lion et l’est de la Haute-Corse alors qu’ils sont saturés ou proches de la saturation en Nouvelle-Aquitaine, sur l’extrême nord, en Lorraine et sur les Alpes du Nord où de nombreuses inondations et crues ont été observées.

Mots-clés:Donnée et système d'information, Gestion de l'eau et des milieux, Hydrologie -

04/01/2024

- pole-lagunes.org

Le projet (OBServatoire des LAGunes) est, entre autres, l’occasion de réaliser une étude sur les 10 masses d’eau lagunaires méditerranéennes situées à l’aval des cours d’eau suivis depuis 2015 par le “réseau flux” de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

Tout en ciblant plus particulièrement le volet « eutrophisation ». De 2017 à 2022, 10 masses d’eau lagunaires, regroupant 13 lagunes poly-euhalines ont été suivies.

Les suivis réalisés au cours de l’été 2022 sur les 10 masses d’eau lagunaires ont montré que le bon état DCE est atteint pour la période 2017-2022 pour 6 masses d’eau en ce qui concerne l’élément de qualité “physico-chimie de l’eau” et pour 5 masses d’eau en ce qui concerne l’élément de qualité “phytoplancton”.

L’application de méthodes statistiques adaptées (bootstrap, tests de Mann Kendall et de Kruskal-Wallis) sur les données acquises de 2017 à 2022 ont permis :

- d’évaluer la confiance accompagnant les indicateurs d’état des masses d’eau,

- de mettre en évidence une tendance à l’augmentation au cours de la période 2017-2022 des concentrations en nutriments sur une masse d’eau (La Palme) et une tendance à la diminution sur deux masses d’eau (Canet et Or),

- de mettre en évidence une tendance à l’augmentation au cours de la période 2017-2022 de la biomasse de phytoplancton sur une masse d’eau (Or) et de l’abondance du phytoplancton sur trois masses d’eau (La Palme, Bages-Sigean et Palavasiens-Ouest).

Pour en savoir plus : https://pole-lagunes.org/obslag-2022-volet-eutrophisation-etat-de-la-colonne-deau-et-du-phytoplancton-des-lagunes-mediterraneennes-2017-2022-indicateurs-de-tendance-et-de-confiance/

Pour accéder à l’étude : https://archimer.ifremer.fr/doc/00845/95650/

Mots-clés:Donnée et système d'information, Cours d’eau, Littoral, Zone humide -

04/01/2024

- www.observatoire-eau-guadeloupe.fr

Dans le cadre de ses missions, l’Office de l’Eau de Guadeloupe réalise un suivi de la qualité environnementale des eaux de l’archipel guadeloupéen et de l’île de Saint-Martin (article L213-13 du code de l’environnement), en étroite concertation avec de nombreux partenaires et prestataires.

Il met en application la Directive Cadre Sur l’Eau (DCE) de 2000, qui fixe sur le plan européen des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux salées) et des eaux souterraines. L’objectif à terme est d’atteindre un bon état des eaux.

L’unité spatiale d’évaluation de la DCE est la masse d’eau, qui est un découpage élémentaire de milieux aquatiques (portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone littorale définie comme homogène).

La dernière évaluation de la qualité des masses d’eau côtières (MECOT) a été réalisée en 2023. Cette synthèse présente les résultats obtenus pour 11 masses côtières définies que ce soit pour leur état chimique, leur état écologique ou leur état de santé.

Pour en savoir plus : https://www.observatoire-eau-guadeloupe.fr/synthese-2023-de-la-qualite-environnementale-des-eaux-littorales/

Pour accéder à la synthèse : https://www.observatoire-eau-guadeloupe.fr/content/uploads/2023/12/2023_Synthese_etat_MECOT.pdf

Mots-clés:Donnée et système d'information, Littoral, Mer et océan, Qualité de la ressource -

04/01/2024

- bassinversant.org

La base Naïades rassemble des données issues d’environ 5000 stations de mesure portant sur la qualité des eaux de surfaces (cours d’eau et plan d’eau).

Ces données couvrent diverses thématiques : physicochimie (mesures physiques, chimiques et microbiologiques), hydrobiologie (inventaire d'espèces), hydromorphologie (description de la morphologie et des sédiments du lit) et mesures de températures.

Les travaux réalisés entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’équipe projet Naïades vont permettre une mise à disposition en continu des données physicochimie du bassin Loire-Bretagne. Actuellement, les producteurs de données alimentent la base Naïades annuellement, entre septembre et octobre. Les utilisateurs pourront donc disposer dès maintenant de données plus fraiches, et plus régulièrement. Ils pourront également les récupérer via l'API Hub'Eau Qualité des cours d'eau.

Avec la mise en place de l’alimentation des données physicochimie via service web, l’agence de l’eau Loire Bretagne rejoint les agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie.

Pour en savoir plus : https://bassinversant.org/naiades-mise-a-disposition-en-continu-des-donnees-physicochimie-du-bassin-loire-bretagne/

Mots-clés:Gestion de l'eau et des milieux -

04/01/2024

- www.eaufrance.fr

Quatrième de la collection, le nouveau MémO est dédié aux prélèvements d’eau en France.

Il s’attache à présenter le suivi des prélèvements en eau en France dans le cadre de la gestion quantitative de l’eau et s’appuie sur les données 2020 de la Banque nationale des prélèvements en eau (BNPE).

Les solutions à déployer nécessitent de s’appuyer sur des chiffres. La BNPE, gérée par l’OFB, collecte et diffuse ces données nationales de prélèvements en eau réalisés.

Pour en savoir plus : https://www.eaufrance.fr/actualites/parution-dun-nouveau-memo-consacre-aux-prelevements-deau-en-france

Pour accéder au MémO : https://www.eaufrance.fr/publications/prelevements-en-eau-en-france-un-suivi-necessaire

Mots-clés:Gestion de l'eau et des milieux, Qualité de la ressource, Quantité de la ressource